カウンセリングや心理療法って興味はあるけど、何をしてくれるの?役に立つの?

よく見かけるサービスではないので、イメージつきにくいですよね。

実際にカウンセリングを利用された方(私たちはクライエントとお呼びしています)に聞いてみたら

「話を聴いてくれるらしい」

「悩みが解決するかなと思って」

漠然としたイメージで来ていらっしゃることがほとんどです。

または、主治医や学校の先生から勧められて、とりあえず受けてみようと思った方々も多いです。

ただ共通しているのは、みなさんは現状を変えたいという想いで来られています。

一方で、よく知らないサービスに一歩踏み出すのは、すごく勇気のいることです。

だからこそ、「興味はあるけど、何をするか分からなくて不安」と感じている方の背中を少しでも後押しできたらと思い、この記事を書くことにしました。

今回はカウンセリングや心理療法ってどういうものか?効果はあるのか?を解説します。

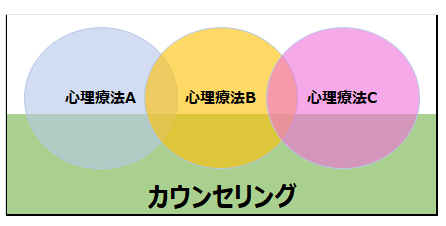

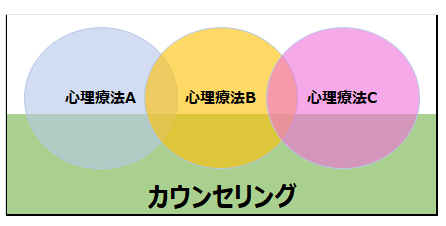

その前に、先ほどから出てきている「カウンセリング」と「心理療法」の関係性を簡単に示しますね。

この記事では、まず土台となる「カウンセリング」の基本的な考え方を説明し、その上で代表的な「心理療法」をいくつか簡単に紹介します。

各心理療法の詳細は別記事へのリンクを貼っていますので、興味が湧いたものを覗いてみてくださいね。

激しい気分の落ち込みや、眠れない・食べられないといった精神症状・身体症状が強い場合は、カウンセリングと並行して医療機関(心療内科・精神科)での治療が必要な場合があります。まずは医師の診察を受けることをお勧めすることもあります。

1.カウンセリングについて

カウンセリングってどういうもの?

しかし、一般的なカウンセリングでは、あなたが悩んでいる問題に対して、カウンセラーが意見を述べたり、アドバイスすることはそう多くないです。

カウンセラーの最も大切な役割として、あなたが自由に話せる空間を提供し、その中で安心して自由に話ができ、あなた自身の力で悩みと向き合い、考えや気持ちを整理していくプロセスを、専門的な視点からサポートすることです。

簡単に言うと、『どんなお話も良い/悪いと評価せずにじっくりと聴き、あなたが自分の中から答えを見つけ出す力をサポートする』という感じです。

そのプロセスでは、カウンセラーはよく「鏡」に例えられます。

あなたが話した言葉や、そこに込められた感情を、評価や否定を一切せず、そのまま「あなたは今、〇〇と感じているのですね」と丁寧にお返しします。

不思議なことに、自分で発した言葉でも、人から「鏡」のように返されると、「そうそう、まさにその気持ちだ」と腑に落ちたり、逆に「いや、本当の気持ちは少し違うかもしれない」と、より深い本心に気づいたりします。

私だって(頑張って)やっているのに!Aさんに『〇〇だから』って言われて、ムカつく!

一生懸命頑張っているのに、Aさんから『〇〇』って言われて、あなたは腹が立ったんですね

いや、腹が立ったというより・・・何か悲しかったのかもしれない

上記は簡潔な例ですが、この「話す→返される→気づく」という対話のやり取りが基本で、さまざまな関わり方を通して、あなたの内面に「気づき」を促していきます。

『うまく伝えられる自信がない』人ほど意味があります!

人に言いにくい悩みほど言葉に表現する機会がなく、本当はどうしたいのか?分からなくなるもの。社会的に言いにくいことも含めて、安心して言葉にできる場所があると、「気づき」は深まっていきます。

カウンセリングという方法は、あなたの自然なペースを何よりも尊重し、いろいろな可能性を秘めた解決策に辿り着くのが長所です。

しかし、自然な流れを尊重したアプローチのため、明確なゴールに向かって進むわけではなく、変化を実感するまでに時間がかかるデメリットもあります(個人差はかなりあります)。

カウンセリングの効果

カウンセリングでは、以下の効果が期待できます。

- 心が軽くなり、思考が整理される

-

誰にも言えなかった本音を専門家に話せるだけでも、気持ちは楽になります。

「話をしっかり聴いてもらえた」安心感と共に、頭の中も整理でき、スッキリした気分になれるでしょう。

スッキリすると心にスキマが生まれ、客観的に自分の状況を見つめ直せるようになります。 - 自己理解が深まり、自分らしさが見つかる

-

自分の陥りがちな思考のクセや行動パターンが見えてきます。

短所だと思っていたことが実は長所だったり、無理をしていた部分に気づけたり、自己理解が深まります。

自分自身をより深く知ることは、自分らしい生き方を見つける第一歩です。 - 問題との向き合い方が見つかる

-

自分の状況や気持ちを言葉にして整理していくと、「この問題に対して、自分は本当はどうしたいのか」という本質が見えてきます。

問題を完全に消し去ることはできなくても、問題との距離の取り方や、うまく付き合っていくための自分なりの方法を見つけられるようになります。 - 自己肯定感が高まる

-

どんな感情も否定されずに受け止めてもらう経験は、「自分が今抱いている気持ちは悪いことではないんだ」という安心感につながります。

それは、自分を尊重し、大切に思う気持ち(自己肯定感)を育んでくれます。

2.心理療法について

心理療法ってどういうもの?

心理療法とは、カウンセリングの考え方を土台としつつ、特定の心理学モデルに基づき、より具体的な問題解決を目指すアプローチ群のことです。

うまくいかない考え方や行動に効果的なアプローチ、対人関係に特化したアプローチ、トラウマの改善に特化したアプローチなど、さまざまな種類があります。

ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

認知行動療法(CBT)

私たちは物事をありのまま観るのではなく、思い込みのフィルターを介して解釈することが往々にしてあります。

それによって事態が複雑に見えたり、思い悩み過ぎたりすることにも繋がります。

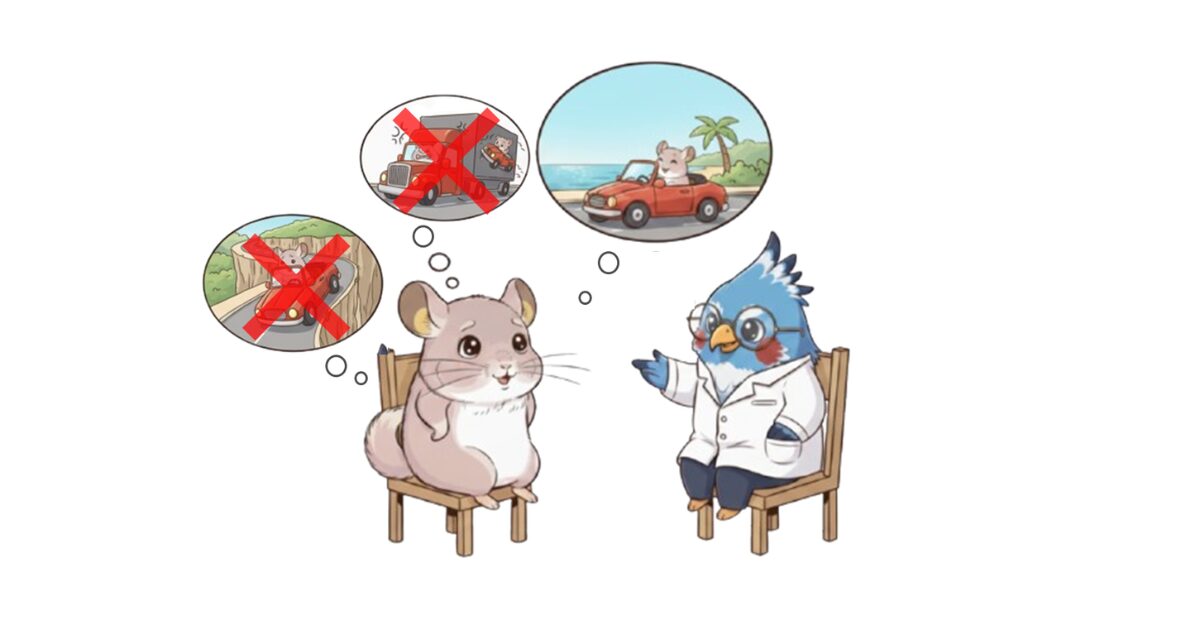

CBTは物事の捉え方(認知)や行動のクセが気分に影響を与える、という考え方に基づいた心理療法です。

CBTのカウンセリングでは、何でも自由に話すのではなく、今抱えている問題に焦点を絞って話し合う問題解決アプローチをとります。

クライエントは話す人、カウンセラーは聴く人という役割分担ではなく、「協同作業」として二人三脚で関わっていくのが大きな特徴です。

もちろん最初は抱えている問題や状況を理解するために話をじっくり聞くのですが、問題解決のフェーズでは積極的な話し合いを行います。

どうすれば現状を少しでも良くできるか知恵を出し合い、カウンセラーと一緒に作戦会議をするように進んでいきます。

カウンセリングの時間だけでなく、日常生活での実践(ホームワーク)も積極的に取り入れます。

カウンセリングで話し合った工夫や過ごし方が本当に有効かどうかは、実際に試してみないと分かりません。

日常生活でクライエントに実験的に試してきてもらい、その結果を次回のカウンセリングに持ち寄り、さらなる改善点を探っていきます。

このサイクルを繰り返すことで、自分に合ったストレス対処のコツなどを見つけていきます。

【こんな方におすすめ】

ネガティブな考え方や行動のクセを柔軟に整えていきたい方。いつも嫌なことを避けてしまいがちな方。不安が強くて、同じことを繰り返してしまう方。

(認知行動療法にご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

精神分析的アプローチ

私たちの心は意識できる部分だけでなく、自分では気づいていない「無意識」の領域に大きく影響されている、と考える心理療法です。

現在の悩みや生きづらさは、多くの場合は過去、特に幼少期の経験や、大切な人との関係(例えば親子関係)が影響していると考えます。

その中で「満たされなかった思い」や「心の傷」「抑え込んでしまった感情(怒り、悲しみなど)」といった過去の経験や感情。

それらは忘れ去られたように見えても無意識に残り続け、大人になった今の人間関係のパターンや、理由のわからない不安として現れることがあります。

このアプローチは、目に見える症状だけを見るのではなく、その「根っこ」に何が起きているのかを丁寧に見ていく作業です。

カウンセラーとの対話の中で、無意識にある感情や気持ちに気づけるよう、専門的な「解釈」が伝えられることもあります。

【こんな方におすすめ】

幼少期の悩みを抱えていて、自分の心を深く見つめ直したい方。アダルトチルドレンやパーソナリティに関する悩みを抱えている。

(精神分析的アプローチにご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

パーソンセンタード・アプローチ(PCA)(来談者中心療法)

「答えはクライエントの中に必ずある」というクライエントへの深い信頼を大切にする心理療法です。

そのため、カウンセラーは「先生」のようにアドバイスをしたり、解決策を教えたりしません。

クライエントが安心して自分自身の心と向き合い、自ら気づき、自分らしい答えを見つけていくのを、徹底的にサポートする「伴走者」に徹するのです。

その「安全な伴走」を実現するために、カウンセラーには「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」という3つの態度が求められます。

この3つの態度によって作られた「安全な場所」で、クライエントは自身と向き合い、本当の自分を探求し始めることができるのです。

そして、「いま、ここで」あなたが感じている体験、言葉にならない身体の感覚(胸のモヤモヤなど)に丁寧に耳を傾けることを重視します。

これは、単なるハッキリした感情や、頭で考えていることとは少し違います。

たとえば、

「なんだか理由は分からないけど、胸のあたりが重苦しい感じ…」。

このような漠然とした「体験」の中にこそ、その人にとっての本当の意味や、次の一歩へのヒントが隠されていると考えます。

その感覚に意識の焦点を合わせることで、

「この胸の重苦しさは、本当は言いたかったけど言えなかった、あの時の言葉だったのかもしれない」。

頭で考えているだけでは辿り着けなかった、ハッとするような深い気づきが生まれることがあります。

「いま、ここで」感じてるものを大事にし、自分の本心と向き合う、そしてそれを解決できる力がクライエントにあると強く信頼し、クライエントの可能性を最大限に広げるアプローチといえるでしょう。

【こんな方におすすめ】

まずはじっくり話を聴いてほしい方。アドバイスよりも自分の感覚や価値観を大切にしながら、自然と自分自身の中から答えを見つけていきたい方。

(パーソンセンタード・アプローチにご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

ソリューション・フォーカスト・アプローチ(SFA)

SFAは“解決志向型のアプローチ”で、悩みの「原因」探しはせず、「どうなりたいか(解決像)」という未来と、「すでに出来ていること(リソース)」に焦点を当てる、ポジティブな心理療法です。

これは「ないもの探し」より「あるもの探し」、「過去」より「未来」を大切にする考え方です。

道に迷った人に「なぜ迷ったか」と原因を探して問題に対処するのではなく、「目的地はどこですか?」と一緒に未来へ向かうための解決手段を探すような関わり方をします。

私たちは問題の渦中にいると、本来自分が持っている解決する力や資源(リソース)を見失いがちです。

このアプローチは、その力を思い出せてくれます。

たとえば、

「いつも憂鬱だ」という方でも、24時間毎日気分が憂鬱というわけではないはずで、少し気分が良い瞬間(例外)もあるはずです。

その「例外」の時に何が違ったのかを丁寧に探ることで、解決へのヒントを見つけ出します。

良い変化が一つ起きれば、それが次の良い変化へと繋がりやすくなります。

このように小さな良い変化を積み重ねていく視点は「認知行動療法」など他のアプローチと共通するところもありますが、SFAは「原因分析をせず、クライエント自身の持つリソースと輝かしい未来像から出発する」という点で、非常にユニークなアプローチです。

【こんな方におすすめ】

原因探しはつらくて苦手だけど、前向きな気持ちで今できることを見つけたい方。短期的な目標に向かって解決を目指したい方。

(ソリューション・フォーカスト・アプローチにご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

家族療法

家族療法は、悩みを抱える「個人」だけでなく、問題が起きている「家族というシステム全体(関係性)」に焦点を当てて問題を取り除いていく心理療法です。

話している「内容(コンテンツ)」だけでなく、その問題が「どのような状況や関係性(コンテクスト)の中で起こっているか」を重視します。

同じ行動でも、その前後のやり取りや置かれている状況によって、全く異なる意味を持つと捉えます。

たとえば、子どもが不登校という行動(症状)を取っている場合、

- 個人へのアプローチ:

「子どもの性格や何かしらの病気?学校での悩み事があるのでは?」と子どもだけを詳しく調べる。 - 家族療法のアプローチ:

「もしかして、子ども自体は正常で、不登校になることで解決している家族の問題があるのでは?と探ります。①両親の関係は不和だったが、子どもの不登校に対して協力し合うこととなり、家庭のバランスを保っている。②不登校になることで、父親と子どもとのコミュニケーションが増え、父親との関係性を変えた。

家族療法では、ある現象に「唯一の正しい見方」があるとは考えません。

問題の捉え方は多様であり、客観的に「困ったこと」と見えても、家族システムを安定させる要素と捉えることもあります。

「誰が悪いのか」という犯人探しではなく、家族の関わり方に注目するスタンスです。

一つの歯車(家族メンバー)の動きが変われば、他の歯車も影響を受けて全体の動きが変わります。

逆に、全体がうまく動いていないと、特定の歯車にだけ負担がかかって、そこがキーキーと音を立てる(症状)ことがあります。

【こんな方におすすめ】

家族やパートナーとの関係性に課題を感じている方。誰か一人だけの問題としてではなく、関係性の中での「つながり方」や「伝え方」を見直し、協力しながら変化を起こしていきたい方。

(家族療法にご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

対人関係療法(IPT)

IPTは、こころの不調、特にうつ病は、その人の身近な「対人関係のストレス」と深く結びついて発症するという考え方に基づいた心理療法です。

一番のポイントは、不調の原因を、その人の性格や考え方のクセ、あるいは遠い過去の出来事に求めるのではなく、「いま現在の大切な人との関係」に焦点を当てる点です。

「自分の気持ちの持ちようが弱いのかな」「もっとポジティブに考えないと」と自分の中に原因を探すのではなく、「最近、誰かとの関係で大きな変化や、辛い出来事はなかっただろうか?」と、あなたの外側、つまり人間関係という”環境”に注目します。

効果的に発揮できる対人関係のテーマを選び、回数制限(12~16回)を設けて集中的に治療を行います。

そこで「人とのやりとりのズレ」を見つけて、どうすればうまくいくかを一緒に考えます。

たとえば、

「新婚の夫婦関係がうまくいかない」という相談があった場合、カウンセラーは「どんなやりとりでズレが起きているのか」「お互いにどんな期待をしているのか」を一緒に整理していきます。

新しい役割(母親、妻、父親、夫など)に期待されることと、自分ができそうなことのバランスを探ったり、新しい人間関係を築くためのサポートをします。

そして、実際の会話の練習(ロールプレイ)も取り入れながら、関係の改善を目指します。

「対人関係のつまずき」を修復するための具体的なコミュニケーションスキルを学び、練習していく、非常に実践的なアプローチです。

【こんな方におすすめ】

職場や友人、家族との人間関係に疲れや不安を感じる方。人とのやりとりの中で生まれるストレスや孤独感を緩和したい方。より健やかな関係性を築くためのサポートが欲しい方。

(対人関係療法にご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

EMDR

EMDRは、PTSDに対する効果的な心理療法の一つです。

眼球運動などを使ったリズミカルな動きと共に、過去のトラウマ記憶をあつかっていくことで、その記憶処理を促してくれる働きがあります。

イメージがつきにくい心理療法だと思われますが、WHO(世界保健機構)もPTSDに効果的な治療法として推奨しているエビデンスのあるアプローチです。

トラウマ記憶は『凍った記憶』と称されるように、トラウマ的な体験をした当時の映像や情動がそのままの形で鮮明に保存されている状態です。

その記憶は現在の何かしらの引き金(トリガー)によって、簡単にフラッシュバックされて再体験(当時に感じた恐怖や映像、身体感覚など)してしまいます。

私たちの記憶は通常、時間とともに薄らいだり、加工されていくものです。

その記憶の処理過程で、記憶の詳細部分は削ぎ落されて、ふわっとした記憶として残されていき、つらい記憶を思い出しても『過去のこと』だと思えて、今を生きることができます。

しかし、トラウマ記憶はあまりにもインパクトが強すぎて、記憶の処理過程が正常に進まない状態になっています。

生存戦略として脳が忘れさせないように作動してしまい、ずっと危険信号をあげ続けているような状況です(身体をずっと過覚醒状態、もしくは何も感じさせない麻痺感覚にさせます)。

EMDRを受けることで、凍っていたトラウマ記憶の断片が少しずつ他の記憶とも繋がっていき、記憶処理が進み、視野が広がっていきます。

過去のネガティブなイメージ一色だった感覚が、少しずつニュートラルなイメージに置き換わったり、ネガティブな感覚が薄らいでいく効果が得られます。

【こんな方におすすめ】

過去に受けたつらい記憶が何年経っても鮮明に思い出されて、生活に支障をきたす方。今は安心できる環境なのに、過去のことがフラッシュバックして、新しい行動や変化に移せない方。

(EMDRにご興味がある方はこちらの記事も見てみてください)

3.治療効果があるのは何か?

特定のアプローチだけでは上手くいかないことも多い

これまでカウンセリングや代表的な心理療法を紹介してきました。

それぞれの心理療法は研究を重ね、

『うつ病や不安に効果があるのは〇〇(心理療法)』

『コミュニケーション改善については△△(心理療法)』

など、臨床実績もそろってきました。

一方で、クライエントは『悩み事を解決したいが、何をどうすればいいか分からない』と、先が見えないトンネルの中にいるような感覚でスタートする方がほとんどです。

クライエントが抱えるものは『〇〇病』というシンプルな悩みではないことが多く、一つの心理療法だけではニーズを満たしきれないのが実情です。

そのため、臨床現場ではクライエントの困りごとに合わせて、いくつもの心理療法を組み合わせてサポートしているカウンセラーの方が多いです(杉原保史・福島哲夫, 2021)。

カウンセラーが一方的に『〇〇(心理療法)をやったほうがいいですよ』と進めるより、クライエントと一緒に問題を整理し、それぞれの問題に合った心理的な解決方法をカウンセラーがいくつか提示し、一緒に治療方法を決めていく方がベターでしょう。

日本のカウンセリングは医療型モデルが強く、専門家が提示した解決方法に従うというクライエントもいらっしゃいますが、一番効果的なセラピーは”ともに問題を解決していく”という関わり方です。

大事なのはカウンセラーとクライエントとの信頼関係で導かれるセラピー

なぜこういったプロセスが大事かというと、

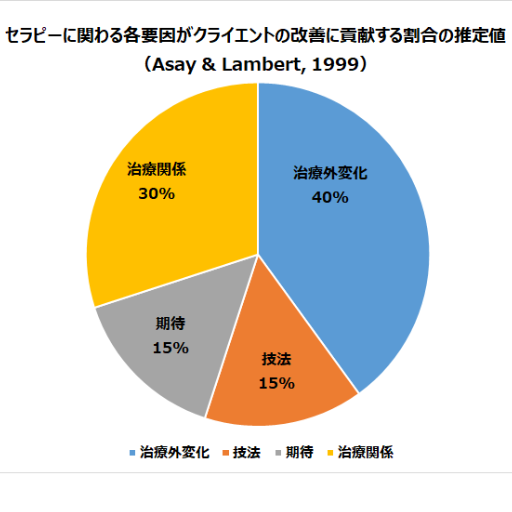

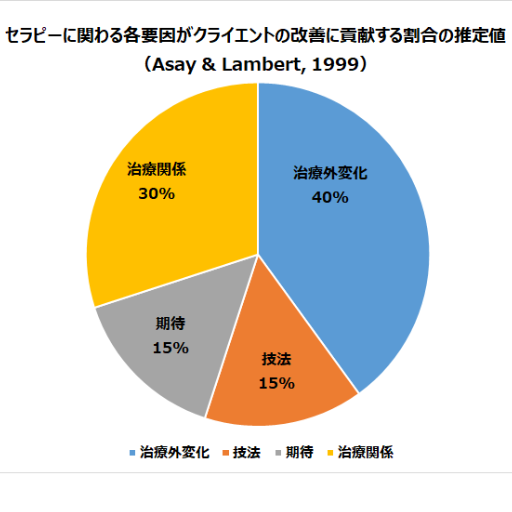

心理療法の何が有効に働いているのか?を研究したLambertら(1999)が教えてくれます。

この研究はクライエントの改善に貢献する要因を4つのカテゴリーに集約しています(①治療外変化、②治療関係、③期待(プラセボ効果)、④技法)。

その中でも、④心理療法特有の技法は15%しか貢献していません。

それよりも70%の割合を占めている、①治療外変化(クライエントの力や繋がりを発揮する)と②治療関係(カウンセラーとクライエントとの信頼関係)が大事なのです。

①治療外変化 - 40%

クライエントが持つ強さ、回復力、社会的支援、生活上の偶然の出来事など、「自然治癒力」や「自助の活動」が治療の外でどのように発揮されるかで、治療の改善は大きく依存します。

②治療関係 - 30%

カウンセラーとクライエントの間に築かれる信頼関係。治療同盟の形成、共感、受容、温かさなどが含まれます。クライエントが安心して自己開示し、治療に取り組むための基盤となります。

③期待(プラセボ効果) - 15%

クライエントが治療によって変化できると信じる気持ちや、治療に対する肯定的な期待などが含まれます。

④技法 - 15%

心理療法特有の技法やその理論モデルを指します。

ただし、これらの要因は単純な足し算で成り立っているわけではありません。

近年の研究では、これらの要因が互いに影響し合う「相互作用」こそが重要だと考えられています。

カウンセラーがクライエントの問題に対して、適切な解決策(技法)を丁寧に説明することで、クライエントは「このカウンセラーは信頼できる」「この方法なら良くなるかもしれない」と感じます。

技法(④)が治療関係(②)と期待(③)を力強く活性化させるのです。

そして、期待も高まり、日常生活でもその解決策を意識した過ごし方へと繋がり、クライエント自身の力(治療外変化(①))を引き出すことにも繋がっていきます。

心療内科やカウンセリングは『相性が大事』と言うのは、こういったことも関係しているのでしょう。

技法(④)をメインに学びたいというニーズを持ったクライエントには、技法(④)を情報提供してからの方が治療関係(②)もスムーズにいくかもしれないですし、まずは話を聴いてほしい心境のクライエントにとっては、いきなり技法(④)から情報提供されても、不安で仕方がないでしょう。

これは私たちカウンセラーも肝に銘じることです。

クライエントの悩みをしっかり聴いて信頼関係を築いたたうえで、クライエントの力を引き出しつつ、現在のクライエントに合ったやり方で、悩みをどう解消していくか?が大事なのです。

治療効果を発揮するには、特定の心理療法に対してモチベーションを高めて受けることも大事ですが、それ以上にカウンセラーとの相性が良いと、より効果的に発揮できるでしょう。

だから、もし現在カウンセリングを受けているクライエントも、『合わないなー』と思ったら、違うカウンセラーに代えてみるのもいいのです。『相性が大事』なのですから。

自分に合ったカウンセラーやアプローチが見つかると、あなたの悩みも大きく改善することに繋がります。カウンセリングや心理療法という場ではあなたが主役です。希望や提案はカウンセラーに伝えてみて、自分で自分を助けてあげてくださいね。

- 今回お伝えしたカウンセリングや心理療法はあくまで概要的なものであり、基本的なスタンスしか紹介していません。

ただ大まかでもそれぞれの違いが分かると、自分に合ったものや深めたいものが見つかるかもしれません。

心理療法には、400種類以上のアプローチがあると言われています。

多すぎると選択に困りますが、それだけ解決へ導くやり方があるという風に考えると、一つの合わないやり方にこだわる必要もありません。 - ただカウンセラーは養成機関で特定のアプローチ方法を学んでいくことが多く、どうしてもカウンセラー自身にある種の型が出来上がってしまいます。

そこに加えてカウンセラー自身の個性や積み上げてきた経験も影響してきます。 - もしあるカウンセラーとの治療が合わなくても、ご自身を責めないでください。

そこにはあなたの対人関係の癖が反映されている場合などもありますが、単純にカウンセラーとの相性も大いにありえます。 - うぇるむすびでは、今後もさまざまな背景や経験を持つカウンセラーを集めていきたいと考えています。

その中から、あなたに合ったカウンセラーと出会えることを願っていますし、あなたに合ったアプローチを実施している他機関などにも繋げられたらと思っています。

あなたは決して一人ではありません。一緒に、あなたらしい輝きを見つけていきましょう。

【参考文献】

Wampold, B, E. & Ulvenes, P. G. (2019). integration of common factors and specific ingredients. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried(Eds.), Handbook of psychotherapy integration. 3rd ed. Oxford University Press, pp.69-87.