- 「あの人はどうして分かってくれないの…もうしんどい」

- 「もう何年も経過しているのに、あの人のことを忘れられない…」

- 「家庭を持ってから、家族との関係が上手くいかない…」

大事な人との関わりがしんどくなったり、逆に孤独で辛くなることはありませんか?

日常生活で感じるストレスの多くは、対人関係に起因しています。

仕事のプレッシャーや経済的な問題であったとしても、苦しみの根源を辿ると「人との関わり方」の困難さを背景にしていることが多いです。

逆に私たちの心身が整っている時には、安定した「人との関わり」を築けていることが多いです。

ただ「人との関わり」は予期せぬライフイベントによって、親密さや役割・立場も変化していき、時には心に大きな負担が生じます。

そのストレスが積み重なり、うつ病などの精神疾患に至ってしまう方も少なくありません。

この心身の負担や精神疾患には「人との関わり」が大きく影響していて、この対人関係の持ち方が変われば、症状も治まっていくという考え方が対人関係療法です。

この記事では、『対人関係療法(Interpersonal Therapy:IPT)』について紹介し、日常生活でも通じるような対人関係の悩みやストレスについて解説していきます。

もし自分の体調が周りとの関係によって左右されていたり、人生の転機や誰かとの対立でしんどさを感じた経験があれば、対人関係療法からヒントが見つかるでしょう。

この記事を読み終える頃には、

- 対人関係でぶつかるストレスや、ライフイベントの変化で新しい役割に適応することが困難な苦しさに対して、解消の仕方が見つかるでしょう。

- 特に大事な人とのつき合い方を再構築、乗り越え方が見つかることで、日常生活でのストレスが軽減されます。

あなたの今までの生きづらさ、上手くいかなさを解決する一歩となることを願っています。

対人関係療法の考え方

対人関係療法は元々うつ病の研究から生まれた治療法です。そこから不安症、摂食障害、双極性障害など幅広い精神疾患にも応用されていきました。

うつ病になった人の発症前後の問題を調査した結果、

- 対人関係の問題を背景にしてうつ病を発症する人が多かったこと

- うつ症状が続くことによって、身近な対人関係にも歪みが生じてくること

これらの結果から、対人関係に焦点を当てる治療法として開発され、社会的な機能の改善を目指します。

対人関係療法の根底にある考え方は、「人は社会的存在である」。

集団生活の中で生存してきた私たちは、社会から排除されると生きていくことができません。

そのため、周りの人たちに受け入れられているかどうかは生存の根幹にかかわるため、過敏に反応するよう脳の中に組み込まれています(外部リンク)。

しかし、私たちの日常生活は人間関係の変化が激しいです。

- 友人とうまくいかなくなったり

- パートナーとの関係が終わったり

- 結婚

- 出産

- 子どもの巣立ち

- 仕事上や家庭内の役割の変化

- 大切な人との離別

- 引っ越し など

そういう日常的な文脈の中で、人間関係の変化は起こりやすいです。

役割や立場が変わることで誰かと気まずくなったり、誰かと親密になることで他の人との関係が薄くなったりすることもあるでしょう。

このような対人関係の変化が私たちの気分や症状と結びついているとは気づきにくいものですが、脳は常に人間関係を意識するよう作られています。

些細な否定や行き違いであっても、周囲から排除される・繋がりが壊れるのでは?と認識して、安心できないのです。

そして、悲しみや孤立といったネガティブな感情は「心の痛み」を伴い、実際に物理的な痛みを感じた時と同様のレベルで脳は反応します。

つまり主観的な痛みは、単なる思い込みではなく、実際に痛みが生じているのです。

ただ信頼できる他者に共感されると、この痛みを感じる脳の活動が穏やかになり、体感的にも気分が楽になることが知られています。

対人関係って目に見えないけど、凶器にもなるし、ケアにもなるんだね。

私たちの心の健康は、対人関係の質に強く依存しているのです。

対人関係療法は、自分の症状と重要な他者との関連性を理解する手助けとなり、対人関係のもつれや変化にうまく対処する方法を一緒に見つけ出すことができます。

それによって辛いうつ症状や気分を和らげていくということを目指すのです。

治療の進め方

うつ病や不安症に対して効果があるアプローチですが、すべての人が自分の問題とうまくつきあっていくためにも役立つでしょう。

対人関係療法で取り扱う対人関係は、配偶者・親・恋人など、現在のあなたにとって最も身近な人(「重要な他者」)との関係になります。

過去の大事だった人との関係をお聞きすることもありますが、過去をメインで話し合うのではなく、その過去の対人関係で学んだ経験が「現在」の対人関係にどのような影響を与えているか?の気づきを得るためのものです。

現在の対人関係の問題に焦点をあてて、あなたの社会的な機能の改善を図っていきます。

日常に潜む「対人関係の病巣」を見つける(4つのテーマ)

【①悲哀】

【②対人関係の役割をめぐる不和】

【③役割の変化】

【④対人関係の欠如(対人関係の敏感さ)】

対人関係療法のモデルでは、人間関係の問題を4つのテーマ(①悲哀、②対人関係の役割をめぐる不和、③役割の変化、④対人関係の欠如(対人関係の敏感さ))に分類し、焦点を当てて治療を行っていきます。

これはあなたの対人関係ストレスが、どこから来ているのか?を明確にするための病巣探しみたいなものです。

①悲哀:大切な人との別れを乗り越えられないとき

『悲哀』がテーマとなるのは、何年経っても亡くなった人の整理がつかないで現在の生活に影響している状況を指します。

愛する人や大切なペットの死、流産や死産といった喪失は、誰にとっても大きな心の負荷をなります。

この時に生じる『悲哀』自体は自然な反応ですが、問題となるのは『悲哀』が複雑化して、うつ病に繋がっていく場合です。

正常な悲哀は時間の経過とともに解決へ向かいますが、中には悲しむことを先送りにしたり、複雑な悲哀反応を抱える人は遷延化します。

たとえば、

- 「私がもっと〇〇していれば、あの人は死ななかった」というような、過度に罪悪感に苛まれているケース

- 亡くなった人への怒りや恨みの気持ちを表現できず、それを抑圧しているケース など

一見、『悲哀』は過去の対人関係を扱っているように見えます。

しかし、正常な悲哀の経過を辿らずに現在進行形で滞っているため、その喪失が現在の生活機能や人間関係に与えている影響を扱っていきます(対人関係療法の目的が社会的な機能の改善でもあるため)。

喪失に伴う感情を適切に出し切ることが、次のステップへ進むポイントだよ。

複雑化した悲哀では、喪失に伴う事実と感情をじっくりと探り、亡くなった人との関係をより現実的に捉え直せるようにしていきます。

亡くなった人との関係で良かった部分も悪かった部分も正直に話し合い、罪悪感や怒りといったネガティブな感情も認識した上で気持ちを受け入れていきます。

感情を表現することによってカタルシス効果も生まれ、気持ちの整理が進んでいくでしょう。

そういった喪のプロセス(モーニングワーク)が進むと、今の現実から築き上げる新しい関係に対して、オープンになっていきます。

喪のプロセスを経て、関係の再構築と新しい愛着の形成を目指していくのです。

- 亡くなった人の為に、自分は幸せになってはいけないと感じていませんか?

- その人との関係で、満たされなかった期待や、表現できなかった怒りはありませんでしたか?

- 亡くなった人との思い出だけでなく、『失われた未来』の悲しみも含めて、認めてあげましょう。

②対人関係の役割をめぐる不和:職場や家庭の『期待のズレ』

『対人関係の役割をめぐる不和』がテーマとなるのは、重要な他者(配偶者、親、上司など)に対して抱いている『期待のズレ』がある状況を指します。

たとえば、

・夫婦間の家事分担や経済的な責任の不一致。

・職場で”上司が部下に求める役割”と”部下が考える自分の役割”とのギャップ。

この『期待のズレ』は日常のあらゆる場面で起こります。

この不和が行き詰まりに達すると、コミュニケーションが停止し、どうすることもできないという無力感が続くと、うつ病になりやすくなります。

私たちは期待が成就されないと、お互いに『相手の無理解だ』と相手に非があると責めてしまい、コミュニケーションを遮断してしまいがちです。

問題は『どちらかが悪い!』ではなく、役割をめぐる『期待のズレ』だよー。

この問題領域では、3つの段階に応じた戦略を取ります。

| 段階 | 対処 |

|---|---|

| ①再交渉 (積極的に話し合っているが平行線で譲り合わない) | 解決のための新しいコミュニケーション方法の学習を促す。 |

| ②行き詰まり (お互いの主張を飲み込んでしまい、話し合いが停止している) | 抑圧された不一致を明るみに出し、交渉を再開させる。 |

| ③離別 (客観的に解決不可能なほどズレが大きく、問題解消を検討) | 喪失を伴うため、『悲哀』の治療と同様に喪のプロセスを進める。 |

『再交渉』や『行き詰まり』の段階では、重要な他者とのコミュニケーションのやり取りを詳細に振り返り、非適応的なコミュニケーションパターン(沈黙、間接的な表現、心を読もうとする憶測など)を整理していきます。

期待のズレを適切なものに変えたり、お互いの期待のズレを小さくするようなコミュニケーションへと改善していきます。

- 相手に対して「言わなくても分かっているはず」と期待していませんか?

- 不満を直接伝える代わりに、沈黙や非言語的なサインで解決しようとしていませんか?

- 相手への期待を明確にし、その期待が現実的かどうかを検討してみましょう。

③役割の変化:人生の大きな変化に適応できないとき

『役割の変化』がテーマとなるのは、引退、転居、昇進、結婚、離婚、出産、介護、病気による身体機能の変化などのライフイベントが生じ、新たな変化に適応することが難しい状況を指します。

たとえば、

- 長年仕事をしてきた人が引退して、仕事上の地位や社会的な繋がりを失い、『古い役割の喪失』という一種の『悲哀』を体験します。新しい役割(働かない人、地域で暮らす人など)に必要なスキルがないことで不安を感じることもあるでしょう。

- 赤ちゃんが生まれて親になった人、親の介護をすることになった人も同様に『古い役割の喪失』から『新しい役割』が起こり、必要なスキルがないことで新たな変化に適応することが難しいこともあるでしょう。

変化は良いことにもストレスフルにもなるため、乗り越えていくには『古い役割の喪失』から『新しい役割への適応』というプロセスが必要です。

役割の変化に取り組むには、主に4つの課題があります。

| 課題 | 対処 |

|---|---|

| ①古い役割を諦める | 前へ進むために、古い役割の良かった点も悪かった点も評価し、手放す。 |

| ②罪悪感、怒り、喪失を表現する | 変化に伴う複雑な感情(望まれた変化であっても)を認識し、表現する。 |

| ③新たなスキルを獲得する | 新しい役割に必要なスキルを特定し(新しい環境下でのコミュニケーション、役割分担など)、ロールプレイなどで練習する。 |

| ④新しい対人関係、愛着、ソーシャルサポートを築く | 古い人間関係に代わる、新しいサポートシステムを積極的に探し、構築する。 |

- 変化前の生活を美化しすぎていませんか?

- 新しい役割について「自分には出来ない」と最初から諦めていませんか?

- 小さな一歩でもいいので、新しい役割に必要な活動を試してみましょう。

④対人関係の欠如(対人関係の敏感さ):孤独と社会的孤立を感じるとき

『対人関係の欠如(対人関係の敏感さ)』がテーマとなるのは、孤独や社会的孤立を感じている状況であり、他の3つのテーマ(①悲哀、②対人関係の役割をめぐる不和、③役割の変化)で明確にできない場合に焦点となります。

このテーマの問題を抱えている方は、もともと人との関わり方を学んだり、維持したりすることが苦手で、うつ病の症状によってさらに孤立が深まりやすいです。

人と関わることが苦手なため、治療者と良好な対人関係を築き上げていくことが重要な意味を持ちます。

たとえば、「怒りやネガティブ感情を表現しても関係は壊れない」といった関係構築の体験を得ることができますし、会話のロールプレイなども活用し、社会的な自信を高めていくことを行います。

- 「どうせ私なんか」と、自ら社会的な活動を避けていませんか?

- もし誰かに話しかけられたら、どう答えるか?を治療者と一緒にリハーサルをしてみましょう。

- 小さな成功体験(例:同僚と雑談をしてみる、旧友に連絡を取る)を積み重ね、それを治療者と振り返ることで、自らの力を再認識しましょう。

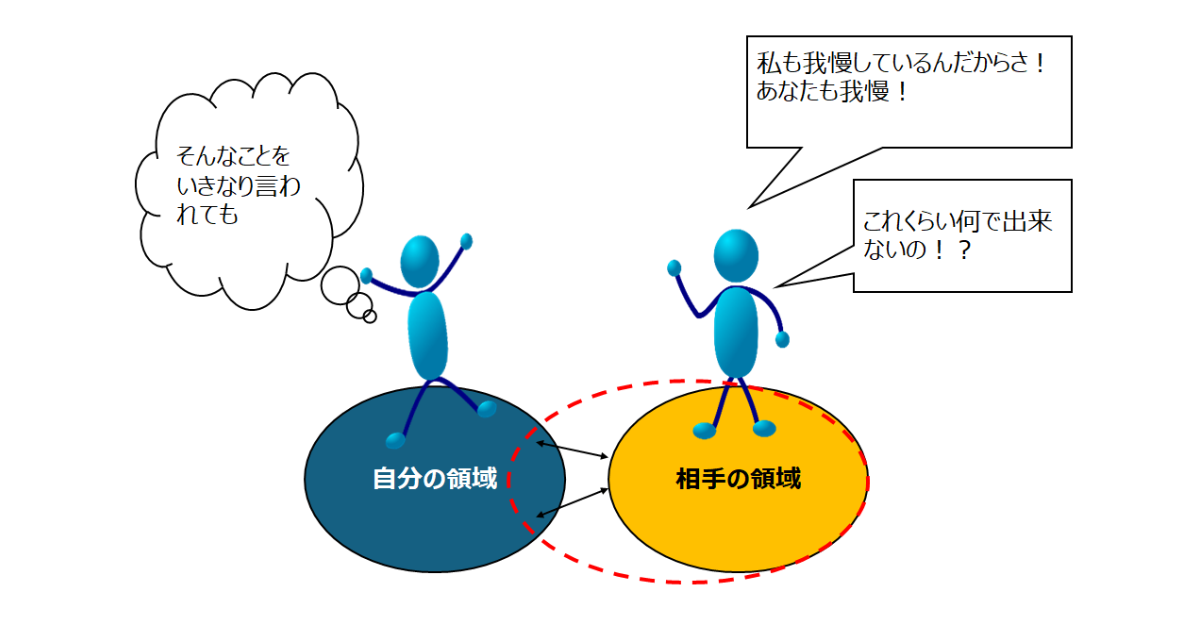

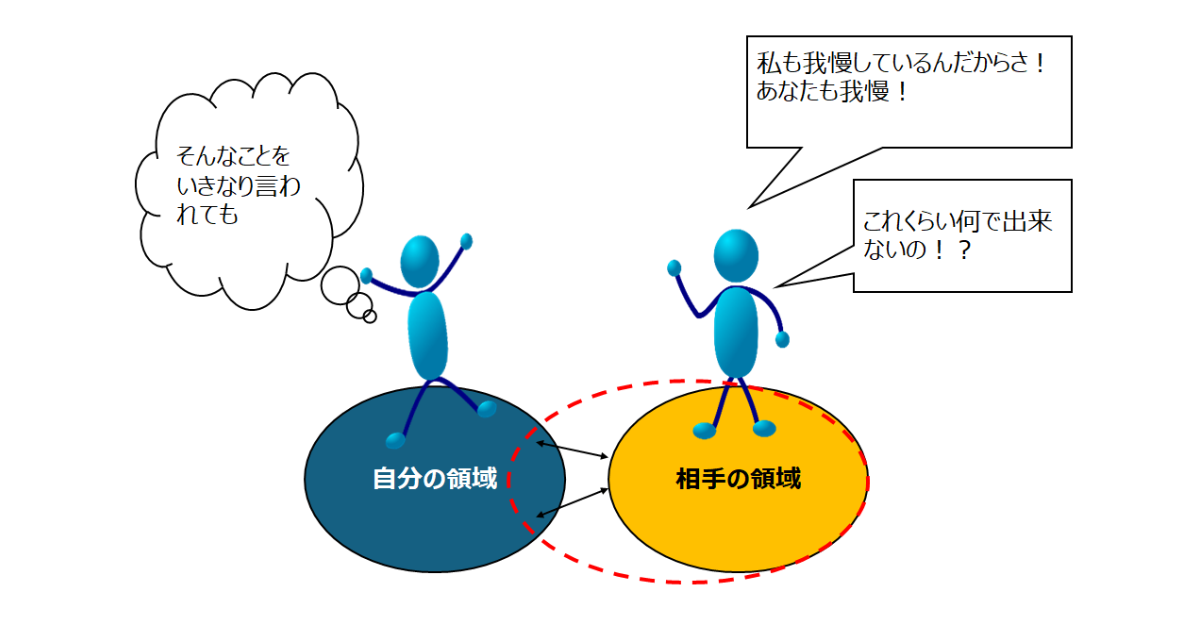

『領域』と『コントロール』の問題

私たちにはそれぞれ、自分にしかわからない『領域』があります。

これまでに経験してきた出来事、価値観、何を好きか嫌いかという基準、最近のストレス、今日の気分・・・。

そして相手も同様の『領域』を持っています。

自分にしか分からない『領域』の中を、相手に勝手に決め付けられたり、暴れられたりすると、「自分の領域を侵害された」感覚に陥ります(傷つき体験)。

今まで話してきた『期待のズレ』『役割の変化』は、この『領域』をお互いにうまく汲み取れずに生じている場合もあるよー!

自分の『領域』を理解せずに侵害されること自体はストレスです。

あなたは自分の『領域』を侵害されて、勝手に決めつけられたり、相手の考え方を押し付けられたらどういう気持ちになっていきますか?

おそらくその相手に対して苦手意識を持つようになるでしょう。

でも苦手意識を持ってしまうのはどうしてでしょうか?

別にテキトーに聞き流して相手の言う事を聞かなかったり、テキトーに合わしているフリをしてもいいはずです。

そこでポイントになるのが『コントロール』です。

『その侵害行為を自分でうまくコントロールできない感じ』があると人は脅威に感じます。

自分の『領域』の中にある大切なものを刺激されたために動揺が起き、脅かされている感覚に陥る=『コントロール』感を失っていることにつながります。

これらを解決するためには、以下のように自分がコントロールできる問題と、コントロールできない問題を明確に分けて対処することが大事になっていきます。

「自分の期待」を明確に伝える

「常識」は人それぞれ異なるため、暗黙の前提(「ねえ、わかるでしょ?」という感覚)に頼るのではなく、相手に期待する事柄をゼロから説明する必要があります。

その際には、相手の行動を「無礼だ」などと決めつける(相手の領域を侵す)のではなく、「私は困っている」「こうしてもらえるとありがたい」のように、主語を「私」にして「自分の領域」のことだけを話す(Iメッセージ)ことがポイントです。

これにより、相手は防衛的にならず、協力を得やすくなります。

相手の問題と自分の問題を区別し、線引きすること(領域の保護)

相手に自分が期待するタイミングや行動(常識)を明確に伝えても、分かってもらえない場合もあるでしょう。

この場合は、あなたはちゃんと「自分が何を考え、どう行動するか(自分の領域)を明確に伝えているので、自分が取るべく責任は果たせています。

それでも相手にとって重要な事情(領域)があって、その行為をしているのであれば、その説明責任を果たすのは相手の問題であって、あなたが必要以上に悩まされ、考え過ぎる必要はありません。

あなたは何も変わる必要がなく、相手があなたへの期待を調整するか、説明責任をちゃんと果たすかまでは、相手が言ってくることを放置していてもいいでしょう。

ただ相手が邪魔してくる、攻撃してくる場合は、しかるべく人に相談したり、協力を仰ぐことが大事になっていきます。

相手の言動を直接変えようとすること(他人をコントロールすること)ではなく、「境界線を明確にして、自分の領域を保護する」「自分の期待や意思を明確に伝えるコミュニケーション」を通して、自分の領域を守れている『コントロール感』を育てていくことが重要になります。

逆効果になっているやりがちな「偽の解決策」と具体的な対処法

私たちが対人関係で問題を抱えているとき、無意識に取っている解決策や凌ぎ方が逆に関係を悪化させている場合があります。

こういった「偽の解決策」について例を挙げていき、対人関係療法ではどういった観点から考え、どう対処するかを説明していきます。

①沈黙や間接的な表現(言わなくても分かってくれよ…という思い込み)

私たちはつい、自分のニーズや怒り、不満を相手に直接表現することを抑制してしまいがちです。

その代わりに重要な他者ほど「言わなくても分かってくれるはずだ」と期待したり、沈黙やため息といった間接的な非言語的コミュニケーションで伝えようとします。

以心伝心は素晴らしいことですが、私たちは生まれ育った環境も価値観も異なるので、「言わなくても分かってくれるはずだ」という期待は現実的ではありません。

それどころか、曖昧で間接的なコミュニケーションは、相手に真意が伝わりにくく、不満が解消されないまま蓄積し、対人関係の不和を悪化させるよ。

たとえば、「男の人はいいわね。寝ていれば食事が出てくるんだから」という嫌味を言うよりも、「食事の支度を手伝ってくれない?」と直接お願いする方が、期待が伝わる確率は高くなります。

特に日本人は受動的攻撃行動が特異的に見られやすく、間接的な攻撃表現をしがちです。

沈黙や間接的なコミュニケーションの背景には、「直接言ったら相手が怒る。否定される。関係が壊れる」という不合理な恐れに基づいている場合もあるため、それが妥当なのかどうかを検討することも大事でしょう。

対人関係療法では、

- まず「感情と行動の区別」を明確にします。怒りの感情を持つこと自体は問題ありませんが、衝動的にその感情のまま従って行動に移す必要はないのです。

- その上で期待のズレを認識・調整し、自分の気持ちや要求を率直に言葉にして伝える自己主張を練習していきます。これは治療者とのロールプレイを通じて、言葉や声の調子、タイミングを調整する練習が有効です。

- 言いたいことを、批判的・攻撃的ではない、具体的な言葉に置き換えてみましょう。

- まずは小さな問題から、相手に直接伝えてみるという「実験」をしてみましょう。

- 沈黙やため息が相手に与える影響を意識し、より建設的なコミュニケーション方法に変えていくことを試みましょう。

②表面的な迎合・自己犠牲(「波風を立てたくない」と、本心を隠して相手に合わせ続ける)

私たちは、相手との対立を恐れるあまり、自分の感情やニーズ、意見を抑圧し、常に相手の期待に応えようと演じてしまうことがあります。

このような自己犠牲的な迎合は、短期的には対立を避けられても、長期的には「自分ばかりが我慢している」「誰も本当の自分をわかってくれない」という強い不満や孤独感を蓄積させます。

また、相手は自分に合わせているとは気づかずに、同意しているものだと思って行動がエスカレートする場合もあります。

この抑圧された怒りや不満は、ある日突然、関係の破綻という形で噴出したり、あるいは自分の内側に向かい(自己否定や自己批判など)、うつ病の引き金となることは少なくありません。

健全な対人関係において、お互いの「期待のズレ」が生じるのは当然のこと。問題は、そのズレをどう扱うか。

だからコミュニケーションが重要になってくるんだね。

「良い人」を演じることは、この「不和」の存在自体を隠蔽し、問題を「行き詰まり」状態にしてしまいます。

対人関係療法では、

- 相手に合わせた返事をする前に、「自分は本当はどうしたいか?」と一度立ち止まって自問してみましょう。

- すべてを受け入れる/拒否するのではなく、「ここまではできるが、ここからは難しい」という境界線を引き、それを相手に伝えてみる練習をしましょう。

- 「意見が違うこと」=「相手を攻撃すること」ではないと理解し、まずは小さな意見の違いを伝えてみる「実験」をしましょう。

自分の感情やニーズを認識し、自分も相手も尊重しながら伝える「アサーション」が役立つので、よかったら以下の記事も読んでみてくださいね。

いかがでしたか?対人関係療法は、対人関係という明確なターゲットに対し、決められた戦略で的確にアプローチする心理療法です。

アメリカでは、うつ病の治療ガイドラインとして有効な治療法として位置付けられているほど実績のあるアプローチです。

日本ではうつ病に対する治療法としては認知行動療法が有名で、実践できるカウンセラーも多いですが、対人関係療法は日本ではそこまでメジャーではなく、実践できるカウンセラーは限られています。

専門的な心理療法ですので、対人関係療法に興味を持たれた方は、日本の対人関係療法の第一人者である水島広子先生の著書を読んでみると、より理解が深まるでしょう(こちらにお勧めの本として載せておきますね)。

- 対人関係の問題を解決することは、単に人間関係がスムーズになるだけでなく、あなたの心の健康状態、つまり抑うつ症状の改善に直接結びつきます。

- あなたが抱える「対人関係のあるある」なストレスは、決して乗り越えられない壁ではありません。それは「悲哀」「役割をめぐる不和」「役割の変化」「対人関係の欠如」という4つのテーマのいずれかに分類され、明確な戦略をもって対処することが可能なのです。

- あなたの現在の人間関係と、感情的な反応に焦点を当てることによって、あなたの本当の感情や気持ちを理解し、それらを対人関係の問題解決に利用することで、必ず対人関係の新しいやり取りを学びことができ、生活を改善することができます。

- うぇるむすびでは、対人関係療法に修練を積んだカウンセラーはいませんが、対人関係の悩みをどうしていくといいか?を一緒に考えて、対人関係療法的なエッセンスも交えながら、あなたらしい答えを見つけて、悩みを解消することはできます。周囲の人とのつき合い方やコミュニケーションスキルなどを身につけるのは対人関係療法に限らず大事なことです。この記事を読んで、もし私たちのサービスが気になりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。