- 「来週のプレゼンはうまくいくかな?」

- 「初めての高速道路を運転。事故を起こさないか、煽られないか怖い」

- 「このまま将来は大丈夫だろうか?」

生きていくうえで『不安』を感じなかった人はいないでしょう。

『不安』は誰もが持っている当たり前の感情ですが、強すぎる『不安』は心身を蝕み、日常生活に影響を及ぼす力があります。

この記事では、

正常な不安とは?病的な不安とは?その見分け方について解説し、

病的な不安にはどのような治療方法があるか?を紹介していきます。

この記事を読み終わるころには、必要以上に『不安』に振り回されない付き合い方が分かり、よりあなたらしい生活の過ごし方に繋がることを願っています。

正常な不安とは?~不安という感情を知ろう~

『不安』は”未知なこと”や”コントロールできないこと”が起こりそうなときに湧いてくる感情だよ。

『不安』が果たす役割は「(現在もしくは未来の)安全が確保されていない」と、前もって私たちに知らせてくれる警告・危険アラートなのです。

『不安』という感情が湧き起こってくれるからこそ、来たるべく事態に備えることができる!

重大な危険を予測して対策を取ることによって、私たちは生き延びることができるのです。

直近では新型コロナウイルスがいい例かもしれませんね。

当初は『未知』のウイルスでどう対処していいか分からない、脅威の事態を引き起こすものでした。

みなさんも当時は今以上にこのウイルスに対する『不安』が強かったのではないでしょうか?

あの時、強く『不安』を感じられたからこそ、適切な情報と対処法を見つけ出し、徐々に安全を確保しながら生活できるようになりました。

現在は脅威性や対処法がある程度分かってきて、当時以上の『不安』は減っているのではないでしょうか?

これは『不安』を喚起させることで、生き延びるための対処へと繋がった不安の正常な役割です。

『不安』は役目を終えると、警告アラートを発信し続ける必要がなくなり、通常の心理状態に移行します。

もっと身近な日常場面でも『不安』は存在します。

たとえば、初めての場所や職場へ行くときに感じる『不安』。

あなたはどういう気持ちから不安になりますか?

- そこが未知の場所であり、安全かどうかも分からないから(①危険に対する評価)。

- その場で自分がうまく対処できるかどうか分からないから(②対処能力に対する評価)。

- もしそこで上手く振る舞えなくて恥ずかしい思いをしたらどうしよう(①②)。

『不安』と一言でいっても、いろいろな不安を感じているんだなー

よく気付いたね。

さらに言うと、私たちがそれぞれの事態をどう見積もるか?によって、不安の強さは変わってくるんだよ。

①『発生するリスクを過大評価しているかどうか』によっても、②事態が起きた場合の『自分の対処能力や周囲のサポート能力を過小評価しているかどうか』によっても、不安の強さは変わります。

『不安』に直面したときは、

- 「安全が確保されていない」から自分はいま不安なんだなと、まず現状を認識することが大事です。

- そのうえで安全が確保されるように努力してもよいでしょう(①への対処。事前に情報を調べる、仲良い人に聞いてみる)。

- ある程度のリスクを常に頭に入れながら慎重に行動してもよいでしょう(②への対処。想定した事態が起こった時にどう対処するか?を冷静な時に考えておく)。

- 状況によっては「不安だからやめる」という賢明な選択もあります。

※ただし必要以上に「不安だからやめる」という選択を取り続けると、病的な不安にも近づきます。

『不安』は高まると、自律神経(の交感神経)が活発になり、一時的にさまざまな身体症状が引き起こされます(詳しく知りたい方はこちらのブログもご参照ください)。

上記のように対処できたり、時間による解決によって『不安』はその役目を終え、通常の心理状態に戻り、再び平和な日常を過ごすことができます。

さらには一度乗り越えた経験によって、次は①危険に対する評価も②対処能力に対する評価も正確な見積もりができるようになり、より環境に適応できる状態になっているでしょう。

病的な不安とは?~状態像や維持メカニズム~

不安が高い人はリスクを過大評価してしまう思考のクセがあります(『破局的思考』と呼びます)。

病的な不安では不安感が強すぎたり、持続し過ぎることで、発汗や震え、動悸、過呼吸や失神しそうな感覚などの強い身体症状や精神症状が出現します。

そして不安症状が強すぎて行動へ移せない(不安な場面を避けてしまう)、身動きが取れないなど日常生活に支障をきたすレベルが継続しやすいです。

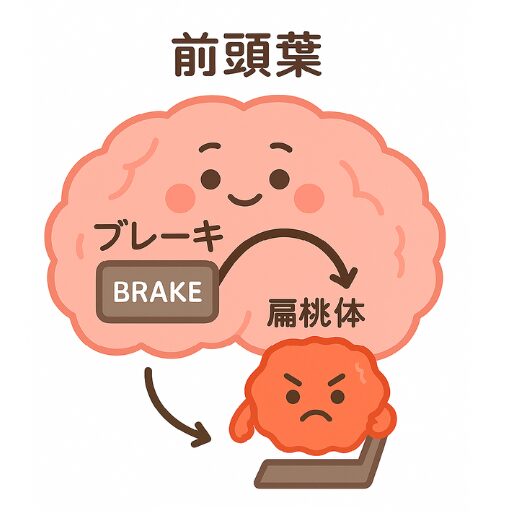

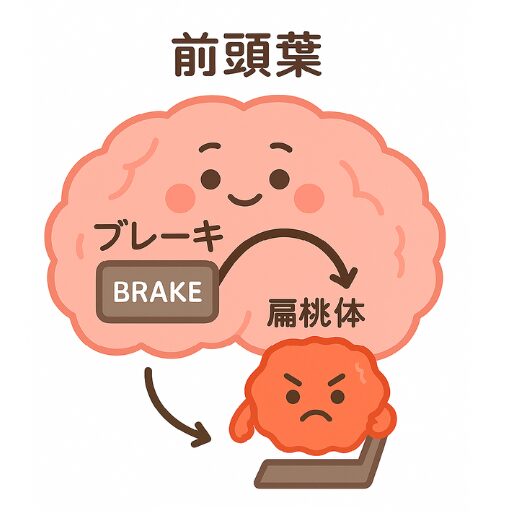

以下は脳機能の話になりますが、これは病的な不安の一要因でもあるので、説明します。

不安症を抱える方は、扁桃体と呼ばれる脳部位が過剰反応しやすいことが分かっています。

そのため、心の問題だけでなく、脳の仕組み的に不安になりやすい体質の人もいるということです。

その過剰反応してしまった扁桃体を落ち着かせるのが前頭葉(前頭前皮質)です。

扁桃体と前頭葉は、アクセルとブレーキのような関係とも言われています。

- 扁桃体は感情処理(特に恐怖や不安)に関する重要な役割を担っています。『頭で考えるより先に体が反応する』というもので、反射的にいち早く危険を察知し、自律神経を活性化させて、素早く行動できるように体へフィードバックします(アクセルを一気に踏み込む)。事故に巻き込まれそうな時、咄嗟に体が動いてくれるから身を守れるのです。

- たとえば、深夜の山道で急に正体不明の白い物体が飛んできたら、身構えて臨戦態勢に入るでしょう。しかし、それがビニール袋だと分かると、その臨戦態勢は解かれます。

私たちは後から状況を客観的に分析することで、活性化した扁桃体を落ち着かせることもできます。これが前頭葉の役割です(ブレーキ)。 - 前頭葉は理性や論理的思考を司る脳部位です。扁桃体の活動に適切なブレーキをかけることで、私たちは感情をコントロールし、通常の心理状態へリセットできるのです。

不安が高い人は扁桃体が過剰反応しやすかったり、前頭葉のブレーキ機能がなんらかの理由で弱まっているのかもしれません。

前頭葉はストレス過多や疲労の蓄積、睡眠不足、うつ病などによって一時的に弱まりやすいです。

病的な不安の治療法

各診断名によりますが、多くはセロトニンなどの神経伝達物質や、脳の扁桃体(感情を司る脳領域)と前頭葉との関係などが影響しているといわれています。

治療には、薬物療法(SSRIや抗不安薬)や認知と行動面を修正する心理療法(認知行動療法など)が有効です。

認知行動療法は、

- (扁桃体の過剰反応による)咄嗟の思い込みに対して、冷静に事態を捉えなおすアプローチです。

前頭葉のブレーキ機能を強化してくれることも研究から分かっています。 - とくに曝露療法(エクスポージャー)というアプローチは、回避や安全行動を取らないような仕組みを少しずつ作って、過剰反応しやすい不安感情を鈍化させていく効果的な方法です。

不安症全般に言えることですが、治療のゴールは『不安をゼロにすること』ではなく、不安に感じる強さを下げたり、耐性を強めることです。

不安を感じたら、まず自分の行動を一旦停止させ、気持ちを落ち着かせましょう。

その後は客観的に考えられるよう、自分に問いかけてみましょう。

そもそもその不安は減らすことが可能な内容?

可能なら、どうすれば減らせるかのアイディア出しをしてみよう

減らすことが不可能な対象なら、どう過ごす方がマシかな?

まずは動揺してしまっている気持ちを落ち着かせるためにも、リラックス法が有効です。

鼻で深呼吸をして、その倍の時間をかけてゆっくりと口をすぼめながら息を細く長く吐きましょう。数回繰り返すと、気持ちが落ち着いていきます。

ストレッチなどをして緊張で固まった身体をほぐすのもいいでしょう。

身体を緩めると、連動して気持ちも緩まります(心身相関)。

気持ちが落ち着いたら、自分はどういう状態だったのか?振り返りましょう。

不安はさまざまな感情に化けてしまって、見つけにくいものです。

たとえば、

不安が強いと余裕がなくなり、イライラして人に当たってしまうこともあります。

これは不安が怒りという感情に化けてしまったパターンです。

この場合は「怒り」が、一番困った感情だと誤認してしまいやすいです。

攻撃を受け取った相手も、あなたの怒りを鎮めることで必死になり、肝心の不安感情を取り扱ってくれません。

化けた感情の場合は、元々は何故そうなってしまったか?を立ち止まって考え、何に不安を感じているか?を探ってみましょう。

★「解消できる不安」の対処

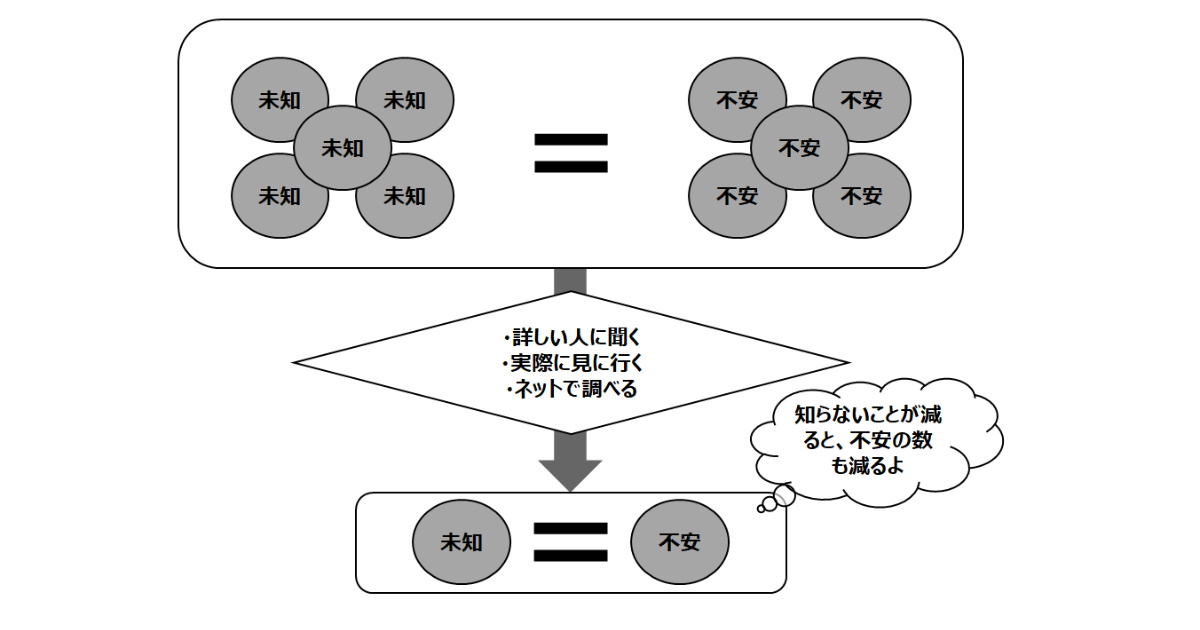

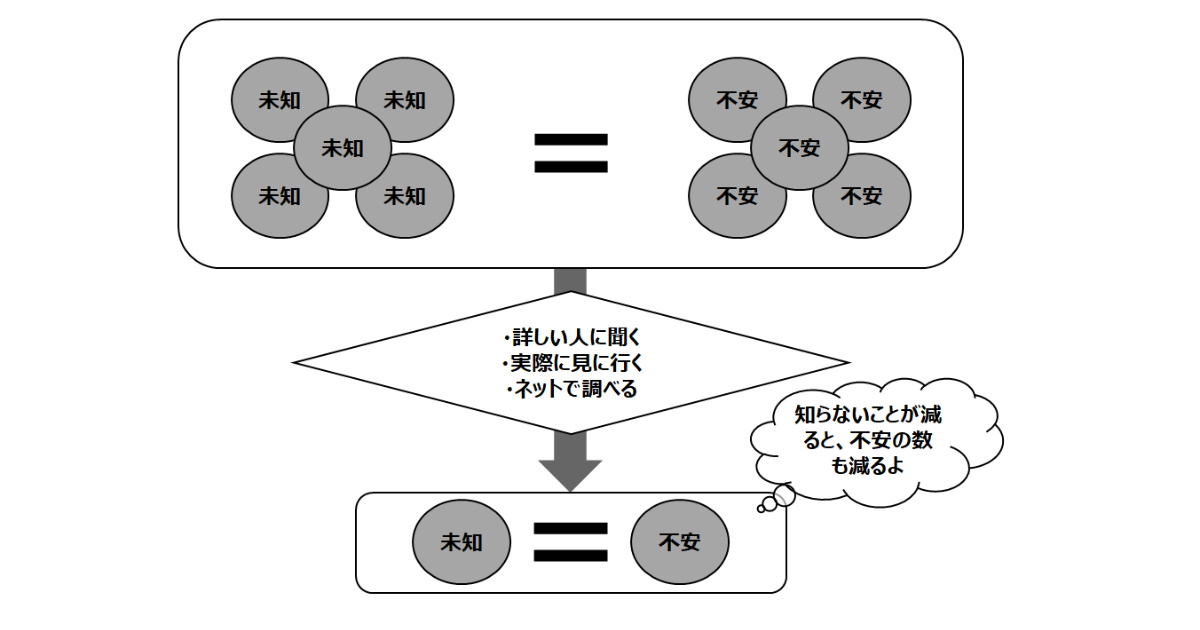

何も分からない状態(未知)が多いと、「安全が確保されていない」という警報が鳴り続けますので、不安も大きくなります。

そのため、積極的に「未知」な感覚を少しでも「既知」にしていきましょう。

「既知」になるような見通しを持てると安心するので、見通しが分かる人に教えてもらったり、不安そうな人がいたら周りの人が教えてあげるのもいいでしょう。

「人に話を聞いてみる」「実際に見に行ってみる」などのアイディアは、不安を解消させる有効な手段です。

どうすれば「未知」→「既知」に変えられるか?具体的な行動に移せるアイディアを書いて整理してみましょう。

(引用)水島広子(2014).大人のための「困った感情」のトリセツ 大和出版

これは不安という感情の本来の役割を見事に果たしている対処です。

逆に何も不安がらずに危険な場に飛び込むより、不安を感じて事前に見通しを持たせることは、リスクヘッジの点でも重要です。

★「解消できない不安」への対処

いくら情報を集めても、現時点で分かる範囲には限界がある場合も出てきます。

この場合は『感じるしかない不安』となり、「未知」→「既知」のような問題を解消していくより、不必要に不安を増幅させないことが大事です。

『不安』は繰り返し考え続けないでいくと、自然に弱まりやすいです。

だから、「こんなことで不安に思う自分は情けない」など思い詰めすぎないことが大事。

「同じ立場に立たされたら誰もが不安に感じるはず」という風に、不安に思う自分をしっかりと受け止めてあげましょう。

解決しなくても、安心して話せる人に聴いてもらうことでも不安は軽くなります。

相手が落ち着いて聴いてくれていると、そこまで不安に思わなくていいんだという気持ちにもなり、上手くやらなきゃいけない気持ちも手放しやすくなります。

不安症カテゴリーの各精神疾患

社交不安症(あがり症・対人恐怖・赤面)

社交不安症の特徴は、社会的状況やパフォーマンス状況に対する強い恐怖や不安を持ちます。

その場での自身の言動や反応に対して、他者から否定的に評価されることを過度に心配し、恥ずかしさを強く感じやすい状態です。

たとえば、

他者の注目を浴びるかもしれない社会的状況(人前での会話、書字、飲食など)を恐れている中で、声や手の震え、顔の引きつり、赤面、発汗などの反応が出てしまうことに強い不安を抱きます。

性格の問題と混同されやすいですが、社交不安症はそれらの行動に強い苦痛を感じ、身体症状が現われて、次第にそうした場面を避ける日常生活になっていきます。

その場を避けるために仕事を退職したり、引き籠る生活に転じることもあります。

社交不安症の治療方法

抗うつ薬のSSRI(セロトニンの量を調整)、抗不安薬を用いた薬物療法と認知行動療法が有効です。

認知行動療法では、社交不安症の症状を維持している捉え方のクセや、念入りに警戒して対処(安全行動)を取ることを変容していきます。

社会的状況にて「自分は変な奴だと思われる」などの根底の恐怖が過敏になり、「赤面して変だと思われているかも」といった不安に発展し、周りの目を強く気にしてしまい(自己注目)、その場を早めに切り上げる/避けてしまう(安全行動)。そしてより社会的状況が怖くなる。この悪循環を変えていきます。

安全行動や自己注目を弱め,社交場面への適応を上げていくアプローチとなります。

パニック症(パニック障害・過呼吸・動悸)

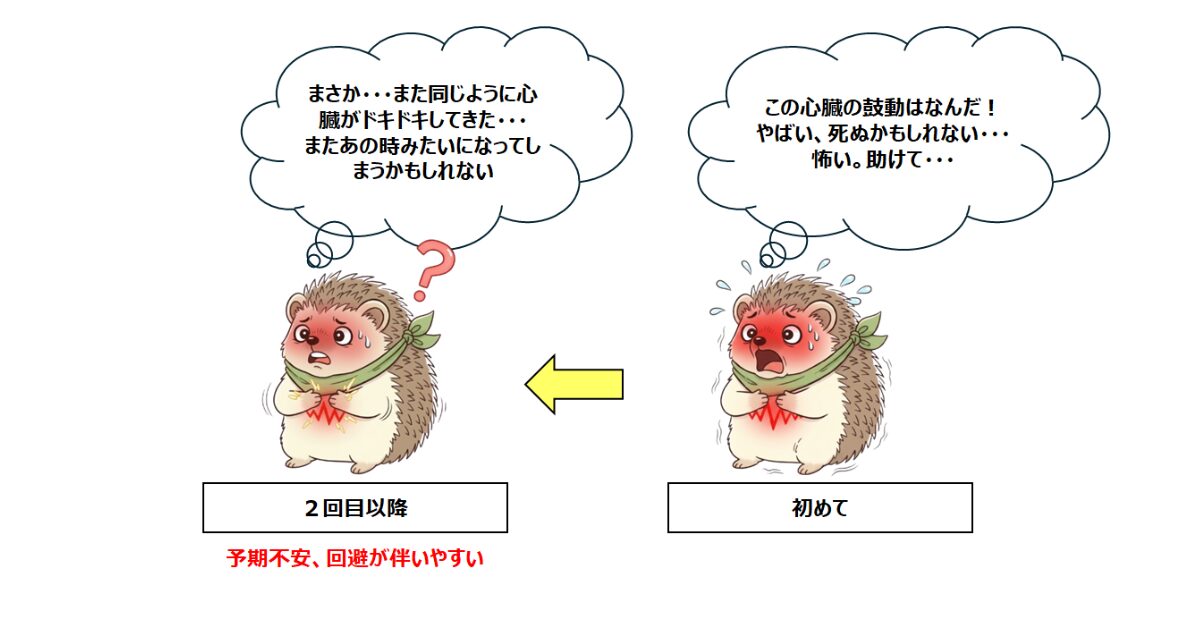

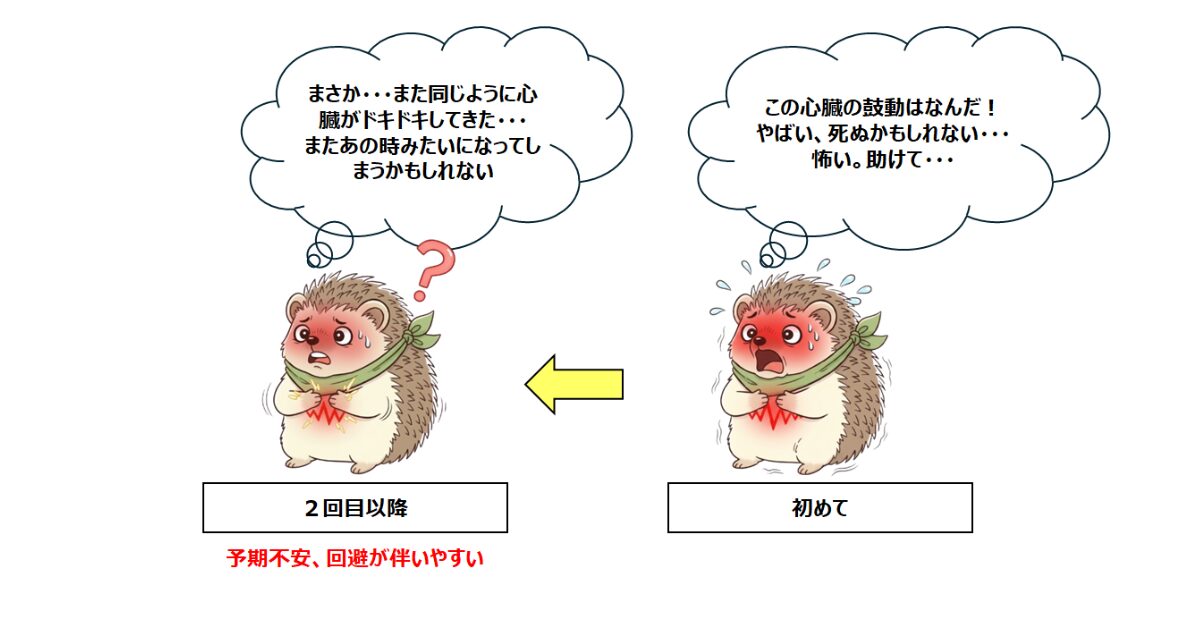

パニック症の特徴は、予期せぬパニック発作を頻繁に起こします。

パニック発作とは、明確な危険や誘因がないにもかかわらず、突然、強い恐怖や不快感、動悸、胸痛、窒息感、めまい、自制心を失う感覚などの症状に襲われることです。

「このまま死んでしまうかもしれない」と思うほどの苦しい発作に見舞われますが、10分ほどでピークを迎え、その後は30分以内に症状が収まります。

その時の発作があまりにも強烈なため、死や自制心が効かなくて発狂しそうと思うほどの感覚なの。

次の発作がいつ起こるか、今度起きたら確実におかしくなってしまうと常に心配しやすくなります(予期不安)。

パニック発作を連想させる場所、状況、行動を避けることによって(回避や安全行動)、発作を積極的に防ぐようになることも多いです。

その結果、今まで出来ていた活動や社会生活に支障をきたすようになります。

心臓や呼吸器の病気として疑われることがありますが、検査をしても異常が発見されません。

何度も繰り返すのに、原因も分からない症状と思って苦しんでいる方も多いです。

パニック症の治療方法

薬物療法と認知行動療法を組み合わせる方法が有効です。

抗うつ薬のSSRI (セロトニンの量を調整)、抗不安薬を用いた薬物療法によって、扁桃体の過剰な活性化を抑えて、不安感やパニック発作の症状を軽減します。

認知行動療法では、パニック症のメカニズムを心理教育した上で、曝露療法(エクスポージャー)を中心とした行動療法により、回避の悪循環を断ち切ります。

回避や安全行動を取らないようにする仕組みを作って、過剰反応しやすい不安感情を鈍化させていくことで、不安に捉えてしまう認知を修正し、予期不安を弱めていくことがスタンダードです。

曝露療法は強力な方法でもありますが、クライエントの負担も大きいため、カウンセラーと話し合いながら、少しずつチャレンジ出来る場面を段階的に設定していくことも大事です。

また、パニック発作はストレス過多や生活習慣によって引き起こされる場合もあるため、ストレスマネジメントや生活習慣の改善(睡眠不足、アルコールやカフェインの過剰摂取など)も重要でしょう。

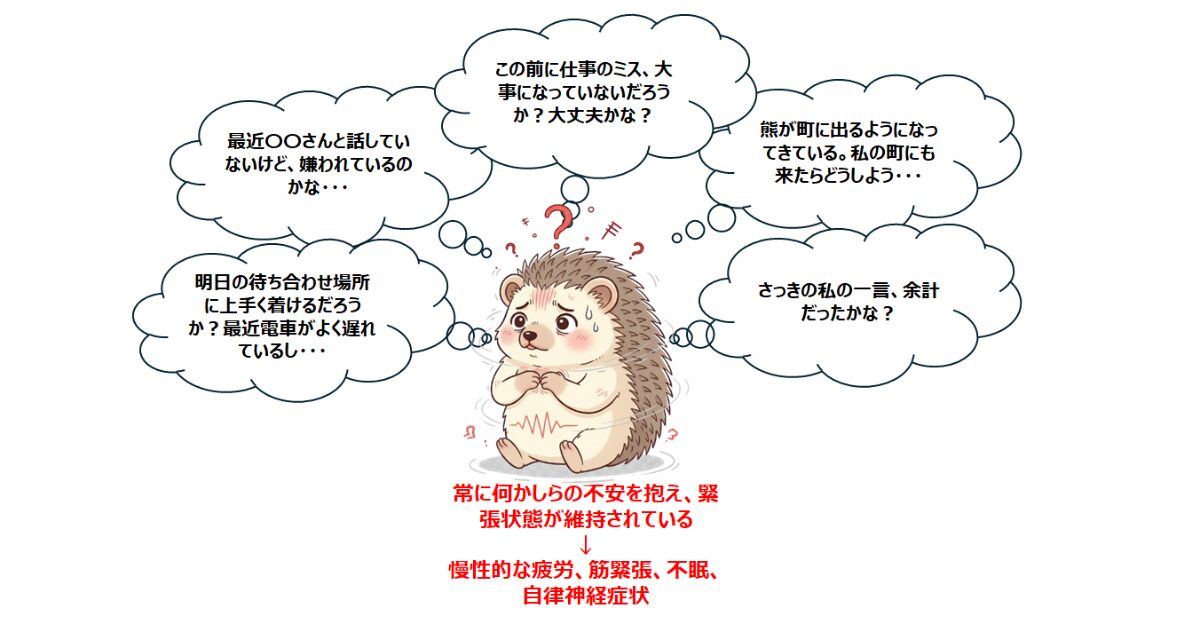

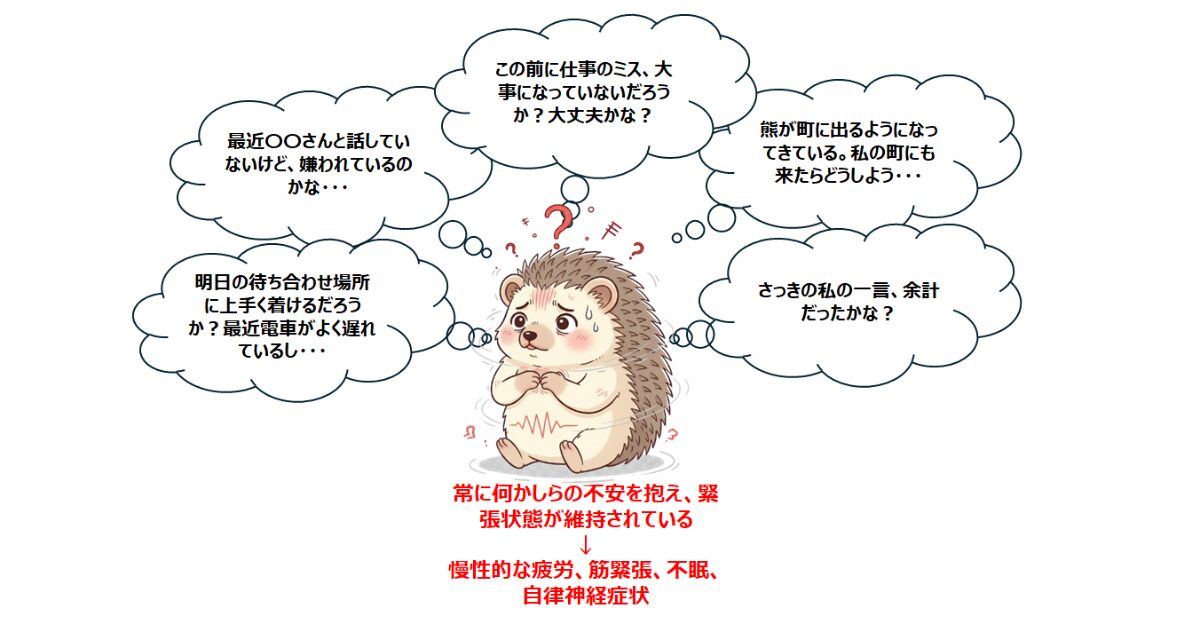

全般性不安症(全般性不安障害・心配が止まらない)

全般性不安症の特徴は、慢性的にコントロール出来ない「心配」を中心症状とします。

慢性的な心配によって十分な睡眠がとれなくなったり、筋肉が緊張して肩こりや頭痛などの身体症状、集中できなくなる、イライラする、疲れやすくなる、睡眠障害が出るなど、深刻な社会的・職業的機能の障害を起こします。

『自分や家族に何か恐ろしいことが起きるのではないか』など絶えず心配し、そわそわと落ち着かず、些細なことにも常に過敏に反応してしまうため、物事に集中できません。

他の不安症と違って恐怖の対象がハッキリしておらず、漠然とした不安を感じているため、心が休まらない日々が続いている状態となります。

全般性不安症の治療方法

薬物療法と認知行動療法を組み合わせる方法が有効です。

薬物療法では、抗うつ薬のSSRI (セロトニンの量を調整)が第一選択とされていますが、患者さんが最初からその過剰な不安と心配を語られることも少ないようです。

全般性不安症を疑うきっかけとなるのは、不安によって身体化した症状が漫然と長期的(最低6ヵ月)に続いていることで発覚することが多いです。

そのため身体症状などを主訴として、一般内科を受診することが多く、ベンゾジアゼピン系(BZD)の抗不安薬などの薬物療法が主となる可能性が高くなります。

ただBZDは長期服用により依存や耐性が形成され、離脱症状も認められることから、治療が長期にわたる全般性不安症の主剤としては適していませんので注意が必要です。

こういった症状が疑われる場合で、身体的な異常所見が見つからなければ、精神科や心療内科にて症状緩和するでしょう。

認知行動療法では、慢性的な心配事に囚われてしまうことで心身の状態や日々の生活にどういう影響を与えてしまっているか?セルフ・モニタリング能力を高めることで悪循環パターンに気づくことが大事です。

その上で対処方法を新たに見つけていくことが必要になります(リラクセーション、不安になる捉え方を変えてみるアプローチ、新たなコーピングスキルの獲得など)。

広場恐怖症(電車や人混みが怖い・逃げられない恐怖)

広場恐怖症の特徴は、すぐに助けを得たり逃げることが困難な複数の状況(電車やバスなどの公共交通機関、飛行機、高速道路の運転、人混み、映画館など)において、またはその状況を予期することによって、過剰な恐怖や不安が生じます。

たとえば

公衆の面前で倒れてしまうのでは?と強い恐怖に襲われたり、耐え難い/取り乱すような身体症状(パニック発作、嘔吐、動悸、失禁等)が起こってしまうのでは?といったことを感じます。

その逃げられない/助けを得られない状況下で、懸念している症状が生じることを過度に恐れます。

そのため、恐怖を喚起するような状況を極力回避したり、強い恐怖や不安に耐え忍ぶなどしています。

最も重度の広場恐怖症になると、家に閉じこもるようになります。

広場恐怖症の治療方法

薬物療法と認知行動療法を組み合わせる方法が有効です。

抗うつ薬のSSRI (セロトニンの量を調整)、抗不安薬を用いた薬物療法によって、扁桃体の過剰な活性化を抑えて、不安感やパニック発作の症状を軽減します。

認知行動療法では、広場恐怖症のメカニズムを心理教育した上で、曝露療法(エクスポージャー)を中心とした行動療法により、恐怖反応を軽減していきます。

回避や安全行動を取らないようにする仕組みを作って、過剰反応しやすい不安感情を鈍化させていくことで、不安に捉えてしまう認知を修正し、予期不安をなくしていくことがスタンダードです。

曝露療法は強力な方法でもありますが、クライエントの負担も大きいため、カウンセラーと話し合いながら、少しずつチャレンジ出来る場面を段階的に設定していくことも大事です。

※広場恐怖症には、特定の状況下で襲われる、奪われるといった強いストレス出来事の体験が関連している方もいます。トラウマ症状も出ている場合は、トラウマに特化した治療法(EMDRなど)も組み合わせることが必要かもしれませんでの、専門家に相談するとよいでしょう。

分離不安症(大人の分離不安・愛着への執着)

分離不安症の特徴は、自宅や家族など愛着を持っているものから離れることに対して、過剰な恐怖や不安を抱きます。

一人で過ごすことに強い拒絶反応を示し、自分が一緒にいない間に、愛する人に何か悪いことが起こるのではないかと過度に心配することも多いです。

愛する人と離れ離れになる悪い夢を見たり、分離が起こりそうになると気分が悪くなったり、身体症状を呈することもあります。

その結果、未就職や社会的な孤立、未婚や夫婦間の不和や破局、過度な依存などを招いてしまう事もあります。

しかし、近年は成人の分離不安症の存在も多く認められ、成人にて初発の分離不安症も多く認められるようになりました。

ペットの死や身内の不幸や病気・事故、引っ越しや天災などの大きなストレスがきっかけであることが多いと言われています。

分離不安症の治療方法

分離不安症の治療は、主にカウンセリングや認知行動療法、家族療法が有効です。

薬物療法はSSRIや抗不安薬で不安症状を緩和するのに有効でしょう。

また、本人が愛着対象から自然と離れても安心できる環境へ徐々に慣らしていくことも重要な方法です(環境調整)。

認知行動療法では、分離に対する捉え方を再構築したり、離れても大丈夫だと思えるように曝露療法的に安心できる環境へ徐々に慣らしていくことが必要です。その際にどういった対処やストレスコントロールができるか?といったコーピングスキルの獲得や、依存先を増やす(外にも増やしていく)ことも考えられます。

家族療法では、分離不安を困難にしている家族全体(環境)の問題と捉え、積極的に家族にも治療へ参加してもらって、コミュニケーションや関係性の改善に焦点を当てます。症状への理解や関わり方を探ることで、本人の不安や恐怖の軽減を目指していくなどが考えられます。

場面緘黙症(家では話せるのに学校で話せない)

場面緘黙症の特徴は、他の状況では会話や発言など話すことができるにも関わらず、特定の場面(不安が高い状況)になると話すことが持続的に困難になってしまうことです。

発語が全く見られないか、極端に声が小さく話す、表情が硬く動作がゆっくりなどで表れます。

コミュニケーションを取ることが目的なら、筆談やスマートフォン、メールでのやり取りは可能なことも多いです。

また、Yes/Noで答えられるシンプルな質問なら、首を縦横に振ることで意思表示できる人もいます。

しかし、強い不安場面においては、無理に話させることはプレッシャーを与えて逆効果となります。

周囲が話すことを強要したり、叱責を繰り返すことで、話す場面での不安や緊張はより高まり、より発声しにくくなります。

緘黙症になることで、社会生活でさまざまな弊害が起こります。

- 分からないことがあって質問しなければいけない時に、のどが圧迫される感じになり、声が出せない。

- 挨拶が返せないため、無視していると勘違いされる。

- 学校のトイレに行けない。

- 発表会や卒業式で声が出せない。

- 配布物に不足があっても、声に出せない。

適切な支援が受けられずに経過していくと、症状の改善が遅くなるだけではなく、うつ病や社交不安症などの他の精神疾患、不登校や引きこもりなどの二次的な問題を生じやすくなります。

場面緘黙の治療方法

薬物療法と認知行動療法、環境調整が有効です。

薬物療法は、抗うつ薬のSSRI (セロトニンの量を調整)、漢方薬を用いた薬物療法によって、扁桃体の過剰な活性化を抑えて、不安症状を軽減します。

認知行動療法では、話せるようになりたいという本人の意思を尊重した上で、段階的エクスポージャー法が有効です。不安の低い場面から不安の高い場面へと段階的に発話チャレンジを行います。すでに話せる場面を「場所・(そこにいる)人・活動内容」の3要素に分解し、次は1つだけの要素を変えてチャレンジして、適応できる環境を広げていきます。

しかし、人前で話すのに慣れていないため、何をどう話せばいいか?といった社交スキルが身についていない可能性もあります。その場合は、社会生活を営んでいく上で、状況に応じた振る舞いやスキル(ソーシャルスキルトレーニング(SST))を、先に身に着ける方が有効でしょう。

環境調整では、本人が新しいことに挑戦する準備が整ってから、上述のようにチャレンジしやすいようなサポートが大事です。不安が高すぎる場面で質問したり、話すことにプレッシャーをかけると、より不安や緊張が高まり、本人の「話せない行動」が強化されます。身体的な緊張によって喉が圧迫されたり、発声しにくくなるため、言語聴覚士による身体面のケアが必要な場合もあります。高すぎる不安場面で話すことを強要すると、このような悪循環のサイクルが繰り返され、話すことへの不安を回避する行動が習慣のようになりますので、周囲の理解を整えることは大事でしょう。

限局性恐怖症(高所・閉所・嘔吐恐怖など)

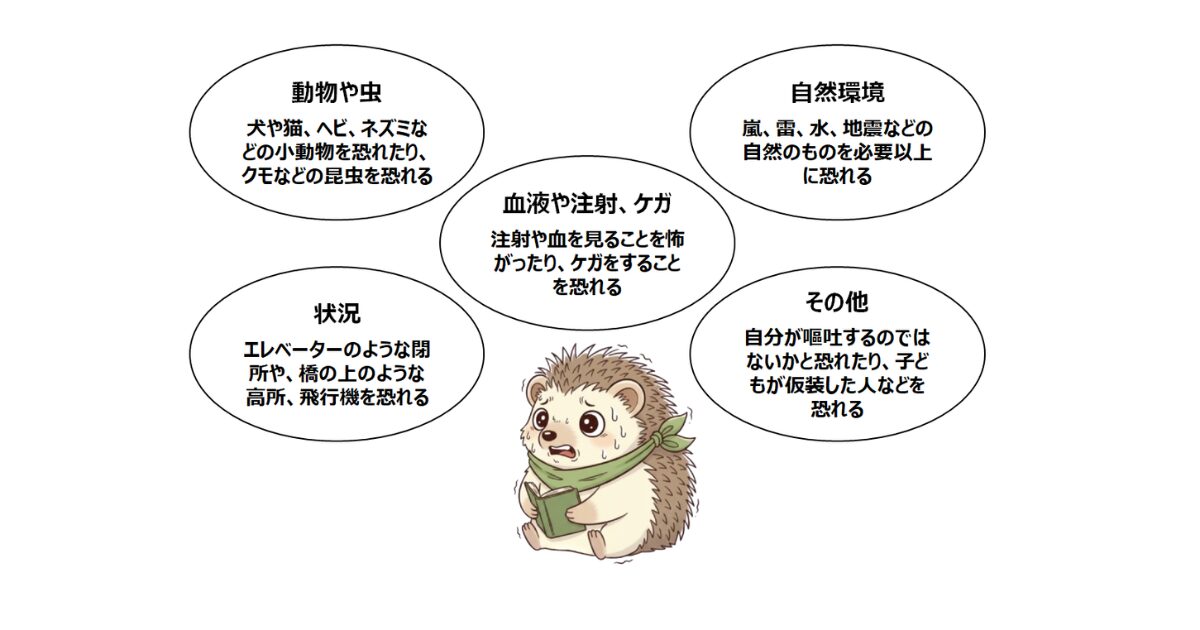

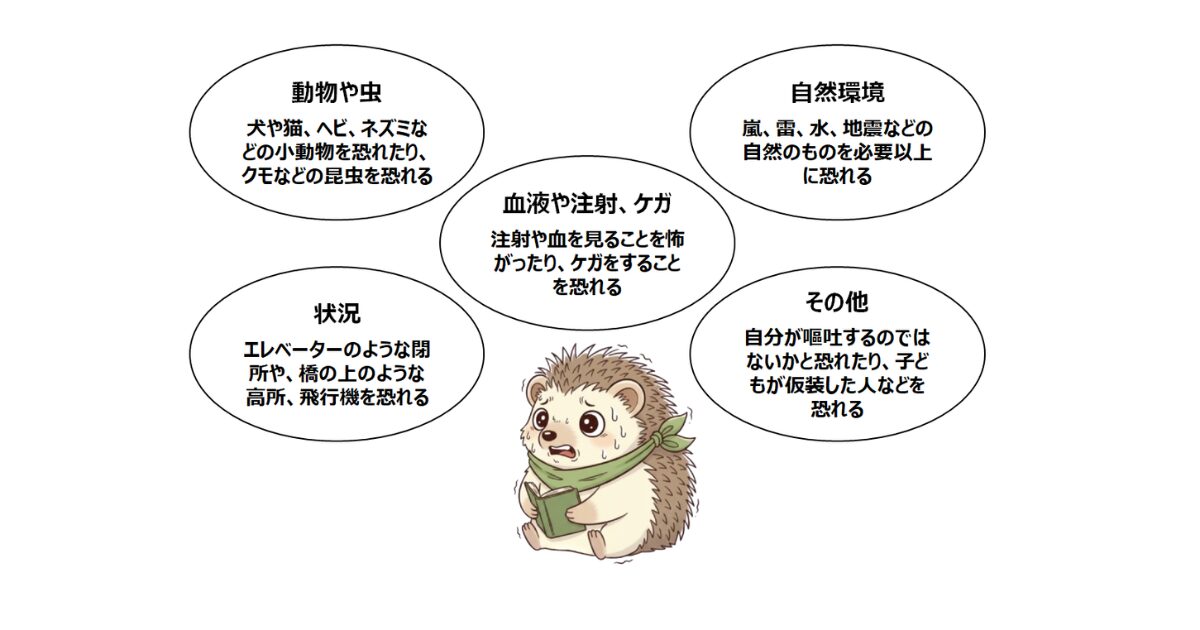

限局性恐怖症の特徴は、特定の対象や状況に対する持続的な過度の恐怖です。

特定の対象や状況とは、以下が挙げられます。

- 動物(蜘蛛、ヘビ、虫、犬など)

- 自然環境(嵐、雷、地震など)

- 血液、注射、負傷

- 状況(閉所や高所など)

- その他(窒息、嘔吐など)

ヘビなどは怖がる人は一般的に多いものですが、限局性恐怖症では怖がり方が強く、気分が悪くなったり、吐き気や眩暈が現れたり、失神してしまうこともあります。

そして強い予期不安から、恐怖対象を積極的に避けるようにもなります。

限局性恐怖症の多くは、恐怖の対象さえ避ければ発作を起こすことがないため、生活を大きく制限されることは少ないです。

そのため、治療することなく環境を選ぶなどの回避行動で乗り越えている方も多いです。

ただし、避けるわけにはいかない恐怖対象や状況だと、大変な苦痛を伴います。

たとえば、

閉所恐怖症の人が異動した部署で、新幹線や飛行機での出張が多い仕事になってくると、生活に支障をきたすようになり、憂鬱な気持ちが続くことも珍しくありません。

しかし、恐怖を感じる物や状況を何回か経験して、「実際は怖くない」ということが確認できれば条件付けされた感覚は消失していくものです。

ただ限局性恐怖症の場合、極度の恐怖から「〇〇(恐怖対象)を避けてしまえば、苦痛を味わなくて済む」と学習され、積極的に回避する行動を選択してしまう方が多いです。

そのため、恐怖を感じる対象が今では安全だったということを感覚で味わえず、症状が続いてしまいます。

限局性恐怖症の治療方法

薬物療法と認知行動療法を組み合わせる方法が有効です。

抗うつ薬のSSRI (セロトニンの量を調整)、抗不安薬を用いた薬物療法によって、扁桃体の過剰な活性化を抑えて、恐怖症状を軽減します。

認知行動療法では、曝露療法(エクスポージャー)が有効です。

回避や安全行動を取らないようにする仕組みを作って、段階的に恐怖対象に接触して、安全だという感覚を慣らしていきます。

たとえば、高所恐怖症の場合は、3階のベランダから外を眺める課題をクリアできれば、次は4階からチャレンジするなど、徐々にレベルを上げていきます。

曝露療法は強力な方法でもありますが、クライエントの負担も大きいため、カウンセラーと話し合いながら、少しずつチャレンジ出来る場面を段階的に設定していくことも大事です。

克服が難しい場合は、恐怖対象を避けられるように環境調整の相談をすることも一つの手でしょう。電話を取ることへの恐怖が強い場合は、電話を取らなくても済む部署へ異動希望を相談するなどです。恐怖対象から回避して身を守るため、恐怖対象を克服したわけでありません。ただ限局性恐怖症は限定的な恐怖のため、環境が許せば無理に克服する必要もないでしょう(特にトラウマによって、特定の恐怖対象が強く条件付けされてしまった場合もあるからです)。

不安になることは決してあなたが弱いからではありません。私たちにとって大切な感情の一つです。『不安』を適切な距離で付き合えると、安全に人生を歩むことにも繋がります。

- 『不安』は私たちにとって大切な感情です。

不安に感じることをゼロにする必要はなく、不安になっている理由を立ち止まって分析して、そう感じる自分自身を大事に認めて受け入れたり、対処できるようになると、『不安』という感情に振り回されなくてすみます。 - 『不安』を異常だと思って囚われてしまうと、人は余計に考え続けてしまいます。

心配し続けざるをえない場面もありますので必ず否定する必要はありませんが、心配し続けることによって『不安』は増強されてしまう特徴があります。

『不安』を繰り返し生起させたり、維持させる考え方を増やさなければ、不安は自然に弱まっていきますので、どういう過ごし方をするかは重要です。 - 病的な不安の場合は、自力で何とか改善しようとすると上手くいかず、失敗体験が重なるリスクがあります。

それがかえって不安を強固にしていき、悪循環に入ってしまうこともめずらしくありません。

薬物療法でもかなり不安は低減して生活が過ごしやすくなり、成功体験が増えていくことにも繋がります。

またカウンセラーと一緒に不安の対処法を身に着けていくことで、無理のない範囲で改善していくこともできるでしょう。

私たちのカウンセリングでは、あなたが安心して自分の気持ちを話せる場所を提供します。

専門的な視点から一緒に考えていくことができるので、よかったら利用してみてください。

今日紹介した内容と関連する記事には、以下が参考になりますので、よかったら読んでみて下さい。

①不安症を改善するための治療法である認知行動療法についてはこちら(「認知行動療法とは?」)

②リラクセーション法を知りたい方はこちら(「リラクセーションとは?」を想定 作成中)

【参考文献】

David A.Clark, Aaron T.Beck. The Anxiety & Worry Workbook.The Cognitive Behavioral Solution.(坂野雄二(監訳)(2013).不安に悩まないためのワークブック 金剛出版)

大坪天平(2018).全般不安症/全般性不安障害(GAD)はどこまで薬物療法で治せるのか 精神神経学雑誌,120(3), 205-212.

大坪天平(2022).わが国の全般不安症の現状と課題 不安症研究,14(1), 2–11.

水島広子(2014).大人のための「困った感情」のトリセツ 大和出版