- 「せっかく良くなったのに、また体調が悪くなった…どう治せばいいか分からない」

- 「最近疲れやすい。前はもっと頑張れたのに…年齢のせいなのだろうか?」

- 「大切な家族や職場の同僚がよく体調を崩している。どうすれば力になれるか分からない」

- 「自分はストレスとは無縁でタフな人間だと思っていた。まさか休職するなんて…」

カウンセリングでは、何度も体調を崩されてきた方と面接することがあります。

その中で、ストレスと体調との関係性について知らなかったという方はめずらしくありません。

ウイルスが原因のような風邪と違って、心の問題は目に見えなくて複雑でややこしいからでしょう。

この記事では、繰り返される不調の複雑なメカニズムをわかりやすく説明します。

この記事を読み終える頃には、心と体の仕組みについて以下のことが整理できるでしょう。

- 繰り返す体調不良のメカニズムを見える化し、不調との向き合い方が見つかります。

- 周りの大切な人が抱える不調のメカニズムを理解でき、的確なサポートを行えます。

- ストレスに強い人でも、心身の健康を深く知ることで、気づいていない負担や真の健康を維持できるヒントに繋がるでしょう。

これからお話しする

①『生物心理社会モデル』

②『ストレス脆弱性モデル』

③『ストレスと自律神経の関係』

これらは複雑に絡み合う心身の不調を多角的に理解し、解決の糸口を見つけるための枠組みです。

この記事が、あなた自身や周りの人の状態をさらに理解でき、心身ともに穏やかな毎日を送るヒントへ繋がることを願っています。

心身の不調を多角的に見る必要性とその理解方法

『頭痛がひどい時は、お薬を飲めばいい』

『落ち込んでいるなら、励ませばいい』

私たちは「体の不調は体の問題」「心の不調は心の問題」だけを単純に見ればいいと考えがちです。

しかし心身相関といって、心と体は密接に繋がっており、切り離して症状を理解することは難しいです。

特にメンタルヘルスの問題は、さまざまな要因が複雑に絡み合って、体調不良を作り出しています。

その複雑な絡み合いを解きほぐし、心身の状態を深く理解するための『3つの枠組み』を紹介します。

Guide1 「生物心理社会モデル」とは?~私たちを“3つの側面”から理解する~

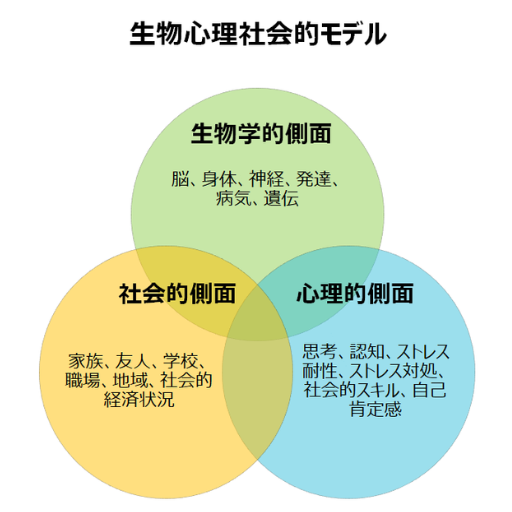

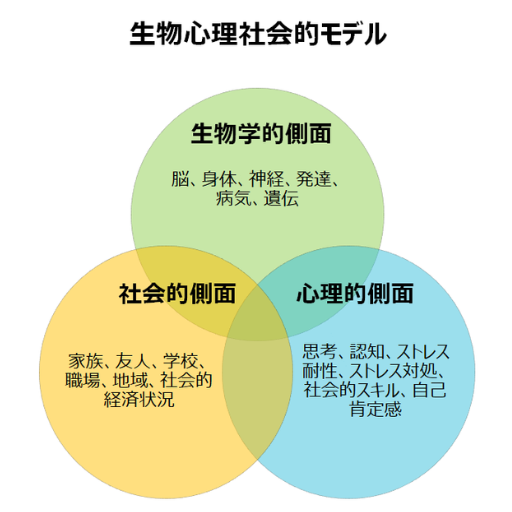

心身の不調を理解するための最初の枠組みは、「生物心理社会モデル(Biopsychosocial Model:BPSモデル)」です。これは、1970年代に精神科医のジョージ・エンゲル医師によって提唱されました。

健康や病気を、単に医学的な問題としてだけでなく、より広い視野から総合的に捉える考え方です。

私たちの心身の状態は、以下の3つの側面が複雑に影響し合って形作られると考えます。

- (1)生物学的側面 (Bio)

-

私たちの「体」そのものに関わる側面です。

たとえば、

- 生まれ持った特性や遺伝的な体質

- 脳の機能や神経伝達物質のバランス

- ホルモンバランスの変化(思春期、更年期、妊娠・出産)

- 病気やケガ、治療の副作用

- 睡眠不足や栄養状態など身体のコンディション

主に医学的な側面から見た要因が含まれます。

- (2)心理的側面 (Psycho)

-

私たちの「心」や「考え方」に関わる側面です。

たとえば、

- 物事をどのように捉えるかという認知のクセ(ポジティブ思考、ネガティブ思考)

- ストレス対処スキル(周りを頼る、一人で解決する)

- 感情コントロールの仕方や感情表現のパターン

- これまでの人生経験や価値観、過去の傷つき体験の影響

- 自己肯定感や自己評価の度合い

個人の内面的な心の動きや、学習・経験によって形作られる要因が含まれます。

- (3)社会的側面 (Social)

-

私たちを取り巻く「環境」や「人間関係」に関わる側面です。

たとえば、

- 家庭環境(構成、関係、経済的な状況)

- 職場や学校の環境(仕事内容、学業の負担、人間関係)

- 友人関係や地域社会との繋がりの度合い

- 文化的背景や社会的な常識・価値観からの影響

- 利用できる社会的支援(相談機関、公的サービス、周囲からの助け)の有無

個人を取り巻く外部の環境や、他者との関わりの中で生じる要因が含まれます。

従来の医学モデルとの違いと、生物心理社会モデルの重要性

なぜ3つの側面(生物・心理・社会)から総合的に捉える考え方が重視されるようになったのか?

かつては、「特定の病気の原因(例:細菌、遺伝子異常など)が、特定の疾患や障害を引き起こす」という、直線的な因果関係で捉え、その原因を取り除くことが治療の中心でした。

このアプローチは多くの病気の治療に貢献し、今でも非常に重要な考え方です。

しかし、それだけでは説明できない心身の不調や、複数の要因が絡み合っている問題も多く出てきました。

たとえば、

糖尿病を患っている人が、仕事の昇進をきっかけにプレッシャーを強く感じ、ストレス対処でやけ食いするという場合を考えてください。

生物学的側面だけを見れば糖尿病のお薬を投与するとなるでしょうが、本人のストレス対処方法を新たに考える必要もあるでしょうし(心理的側面)、仕事のサポートも必要かもしれません(社会的側面)。

同じ病気でも、複数の要因からアプローチすることで生活のしやすさは変わっていきます。

この生物心理社会モデルは、一人ひとりの状態をきめ細かく理解するために提唱され、特にメンタルヘルスの領域でその重要性が認識されています。

(例)メンタルヘルスの問題を「生物心理社会モデル」で見てみると…

うつ病でも「気分が落ち込む病気だから、無理をさせない」というだけでは解決しません。

ケースごとに、この3つの側面のどういった問題を抱えてうつ病を発症したのか?を整理することで、解決方法も変わってくるでしょう。

(1)生物学的側面 (Bio):

・遺伝的な要因(うつ病になりやすい体質)

・ホルモンバランスの変化

・慢性的な睡眠不足や身体疾患の影響

(2)心理的側面 (Psycho):

・物事を悲観的に捉えやすい思考パターン

・完璧主義や過度な責任感といった性格傾向

・過去の裏切られ体験や大きな喪失体験

・ストレス対処法が少ない

(3)社会的側面 (Social):

・職場での過重な労働や人間関係のトラブル

・家庭内での問題(不和、介護疲れ)

・孤立感や、社会的なサポートの不足

・経済的困窮、ライフイベント(失業、離婚)

大切なのは、これらの要因が互いに影響し合っているという点です。

互いに影響し合っているという点では、ベルタランフィの一般システム理論の考え方も参考になります。

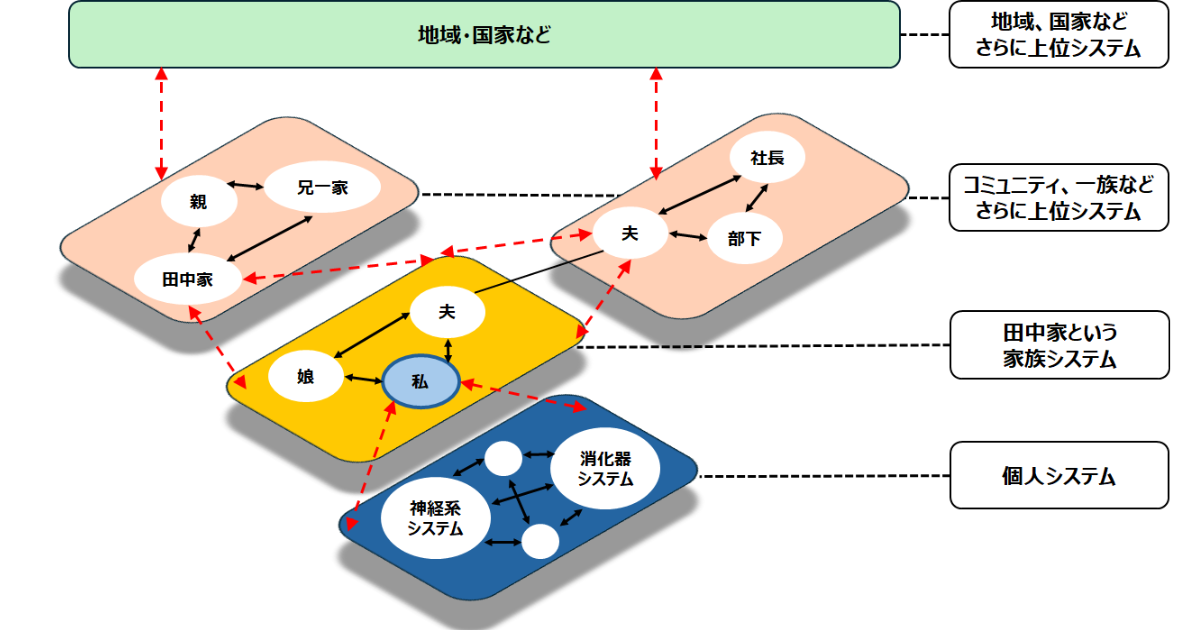

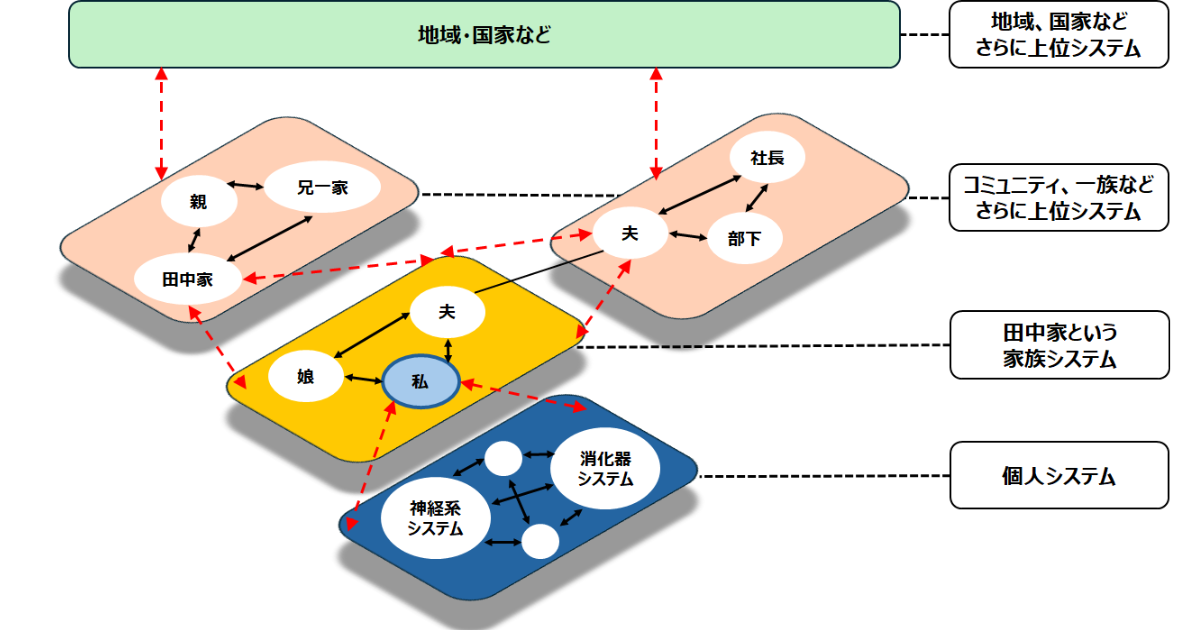

(図解)ベルタランフィの一般システム理論

システムとは、あるまとまりをもった意味のある要素の集まりとなります。

単なる部分の集まりではなく、部分間の相互作用によってさまざまな反応が生じます。

システムは、より上位のシステムに包含されるサブシステムとして存在し、階層的な構造となっています。

〇私の身体の反応は個人システム:

私はストレスを抱えると、身体に何かしらの反応が起こります。

〇家族システム:

その私は家族など所属している集団の影響を受けて反応します(夫婦喧嘩、娘の不登校、実家からの圧力など)。

〇コミュニティや一族などの上位システム:

その家族システムもさらに上位のシステムから影響を受けています(夫が職場のストレスから影響を受け、家庭とのバランスを崩すなど)。

〇地域、国家などの上位システム:

コミュニティや一族もさらに上位のシステムから影響を受けています(働き方改革や法整備など)。

たとえば、

社会の経済不況は会社や各家庭に影響を与え、それぞれの経済的安定性にも影響します。

あるいは子どもや教師が集まってできる学校システムは、より上位の文部科学省や教育委員会の方針を受けています。

このようにさまざまな階層、レベルのシステムも,相互につながり,関わり合っていると考えられます。

心身の不調という状態だけでも、その背景には多様な要因が複雑に絡み合っている。

だからこそ画一的な対応ではなく、一人ひとりの状況に合わせた多角的なアプローチが必要なのです。

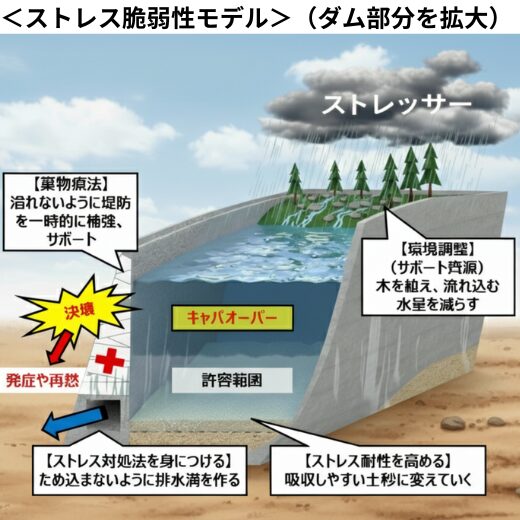

Guide2 「ストレス脆弱性モデル」から不調の仕組みを知る~心のダムは万全?~

心身の不調を理解するための2つ目の枠組みは、「ストレス脆弱性モデル」で、先ほど説明した「生物心理社会モデル」とも深く関わります。

ストレスが私たちの心身にどのように影響し、不調として現れるのか、どう対処していけるのかを理解しやすくしたモデルです。

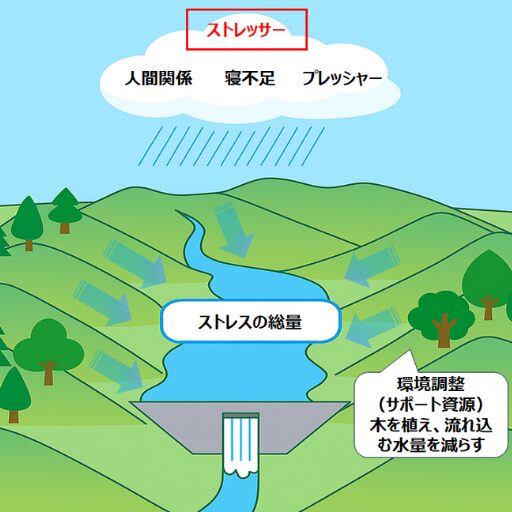

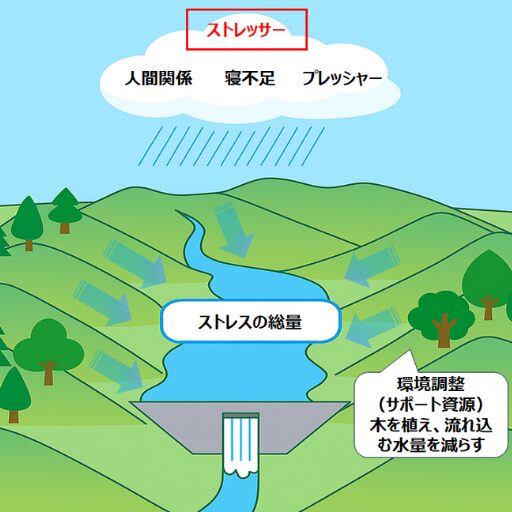

ここではイメージしやすいように「心のダム」に例えて説明します。

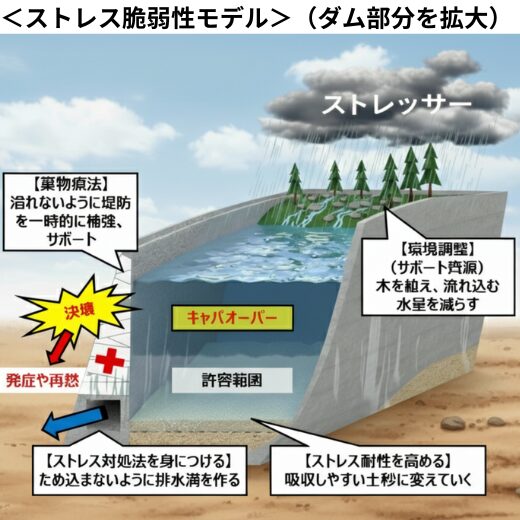

- (1)心の「ダム」(素因・脆弱性)

-

私たちには、それぞれ異なる貯水許容量や強度の「心のダム」を持っていると想像してください。

その人のストレスに対する「元々の許容量」や「衝撃への耐性」を表しています。生物学的側面から見ると、

生まれ持った遺伝的な特性や体質、脳の機能的な特徴、得手不得手など、ダム自体の基本的な「材質」や「許容量」にあたります。

流れてくる雨水を受け止められる容積の大きさだけでなく、吸収しやすい雨水の種類(得手不得手)なども関係します。

心理的側面から見ると、

これまでの人生経験や物事の捉え方のクセ、感情のコントロールはダムの頑丈さに影響します。

過去のつらい体験やネガティブに考えやすい傾向、過度な完璧主義などは、ダム壁にできた「ヒビ」や「もろくなっている部分」を表します。

流れてくる雨水を抱え込みにくい状態でしょう。

ダムの貯水許容量や材質、そして「ヒビ」の有無や深さは人それぞれ異なります。

- (2)ダムに流れ込む「雨水」(ストレッサー)

-

「心のダム」には、日常生活のさまざまな出来事である「雨水」が絶えず流れ込んできます。

この「雨水」が、いわゆる「ストレッサー(ストレスの原因)」です。

たとえば、以下のようなストレッサーが流れ込み、ダムの増水要因になり得ます。社会的なストレス 職場のプレッシャー、人間関係の葛藤、過重労働など 環境的なストレス 家庭内の問題、経済的な不安、騒音や環境汚染など 心理的なストレス 病気の診断、大切な人との別れ、試験や目標達成へのプレッシャーなど 生物学的なストレス 睡眠不足や不規則な食生活、身体的な疲労、病気など これらの「雨水」は、ある時は穏やかに、ある時は激しい勢いでダムに流れ込んできます。

そして重要なのは、この流入する雨水の量が極端に多かったり、その勢いが非常に強かったりすれば、どんなに頑丈なダムを持っている人でも、決壊の危機に瀕する可能性があるということです。 - (3)ダムを守る「放流設備」と「管理体制」(対処スキル・サポート)

-

ダムには流れ込む雨水に対して、安全に外部へ逃がすための「放流設備」や、状態を適切に維持管理する「管理体制」が備わっています。

これは「ストレスへの対処を身につける(コーピングスキル)」や「環境調整」にあたります。放流設備(コーピングスキル)

- 気分転換(趣味、運動、音楽など)

- 問題解決のために具体的に行動する

- 信頼できる人に相談

- リラクセーション(深呼吸、瞑想など)

- ポジティブに考え直してみる

ストレッサーの「雨水」を積極的に上手く減らしたり、受け流したりする力のことです。

管理体制(環境調整やサポート)

- 家族や友人、同僚からの理解や具体的な手助け

- 専門機関(医師、カウンセラー、相談窓口)のサポート

- 職場や地域社会における支援制度の利用

ダムが決壊しないように外部から支え、維持管理を手伝ってくれる力のことです。

また、ダムに「ヒビ」が見つかった場合に、それを早期に修復する手助けも含まれます。

どれだけ頑丈なダムでも、素晴らしい放流設備や管理体制があっても、流れ込む「雨水」の量がダムの貯水許容量を超え、かつ「放流設備」だけでは処理しきれなくなったとき…ダムは「決壊」し、大きな被害をもたらします。

これが、心身に様々な不調や症状が現れる状態です。

うつ状態、神経過敏、極度の不安、不眠、体への痛みなどの形で現れます。

今まで蓄積した「ダムのヒビ」が多いほど、少量の雨水でも決壊しやすくなります。

また、放流能力が低い場合や、管理体制が整っていない場合も、決壊のリスクは高まるでしょう。

このモデルは、私たちが心身の不調とどう向き合えばいいか、多くのヒントを与えてくれます。

①不調の原因は一つではない

ダムが決壊するのは、ダム自体の強度だけでなく、流入する雨水の量、そして放流能力や管理体制といった複数の要因が絡み合った結果です。

つまり、心身の不調は、「本人が弱いから」「ストレスが多いから」と単純化できるものではありません。

②変えられるところに目を向けよう

複数の要因があるということは、アプローチ方法が複数あるということでもあります。

ダムの基本的な強度(生まれ持った体質など)を大きく変えるのは難しいかもしれません。

しかし、

流れ込む「雨水」の量を調整する

ストレスの原因を減らす工夫をする、相談して「雨水」の量を調整してもらう、環境を変える。

「放流能力」を高める

自分に合ったストレス対処法を増やす。

「管理体制」を強化する

信頼できる人に相談する、専門家のサポートを積極的に利用する。

「ダムのヒビ」を補修する

過去のトラウマやネガティブに捉える傾向などを専門家と共に取り組み、癒していく。

といった形で、私たちが主体的に働きかけられる部分はたくさんあります。

③SOS・助けを求めることの重要性

ダムの水位が上がり危険な状態になったら、警報を鳴らし、助けを求めることが不可欠です。

心身の不調を感じ始めたら、一人で抱え込まずに早めに周囲や専門家にSOSを出し、サポートを求めることが決壊を防ぐために非常に大切です。

「ストレス脆弱性モデル」を理解しておくことで、ご自身あるいは周りの大切な人の心身の状態を、建設的に理解する一助となるでしょう。

Guide3 ストレスが体に与える影響〜「自律神経」との深い関係~

心身の不調を理解するための3つ目の枠組みは、私たちの体の中で休まずに働き続ける「自律神経」です。

この自律神経はストレスと深い関係にあります。

- 自律神経って、そもそも何?

-

自律神経とは、その名の通り、私たちの意思とは関係なく自律して、体の様々な機能を自動的に調整してくれている神経のことです。

たとえば、

心臓を動かす、呼吸をする、食べ物を消化する、体温を保つ、汗をかくなど

私たちが生きていく上で欠かせない働きを、意識しなくてもコントロールしてくれます。

この自律神経は、大きく分けて2つの種類があります。

「交感神経」と「副交感神経」の2種類で、車の「アクセル」と「ブレーキ」のように、正反対の働きをしながら、体のバランスを保っています。 - 交感神経(アクセル役):頑張る!活動モードのスイッチ

-

交感神経は、活動している時や、緊張や興奮している時、ストレスを感じる時に活発になります。

体を「戦闘モード」や「活動モード」に切り替えるスイッチのようなものです。

心拍数を上げてドキドキさせ、血圧を上げ、筋肉を緊張させ、瞳孔を開くことで、すぐに次のアクションに移せるように体を準備させます。

仕事や勉強に集中している時、スポーツをしている時などに主に働いています。 - 副交感神経(ブレーキ役):リラックス!休息モードのスイッチ

-

副交感神経は、リラックスしている時や、眠っている時、食事の後に主に活発になります。

体を「休息モード」や「回復モード」に切り替えるスイッチのようなものです。

心拍数を落ち着かせ、血圧を下げ、筋肉を緩め、消化を促進させて、体を休ませ、エネルギーを蓄えようとします。

眠っている間や、お風呂でリラックスしている時、食事中や食後などに主に働いています。

健康な状態では、この交感神経と副交感神経が、まるでシーソーのようにバランスを取りながら、必要に応じて切り替わり、私たちの体を最適な状態に保ってくれています。 - ストレスがかかると、自律神経はどうなるの?

-

では、私たちがストレスを感じると、この自律神経のバランスはどうなってしまうのでしょうか?

ストレスを感じると、体は「危険だ!対応しなければ!」と判断し、まず交感神経(アクセル)を一気に活発にさせます。

危険な状況から自分の身を守るため、あらかじめ本能として備わっている自然で重要な反応です。

しかし、嵐を凌ぐ一時的なものであれば問題ありませんが、長期間続いたり、ストレスが強すぎると問題が起こります。

交感神経がずっと興奮しっぱなし、つまりアクセルを踏みっぱなしの状態になってしまうと、私たちのエネルギーは枯渇していきます。

副交感神経(ブレーキ)の働きが弱まり、自然な自律神経のシーソーのバランスが大きく崩れ、体が十分に休息・回復できない状態となります。

アクセルを踏みっぱなしでブレーキも効きにくい状態が続くと、私たちの心や体には様々な不調が現れやすくなります。

これが、いわゆる「自律神経失調症」と呼ばれる状態に近いものです。

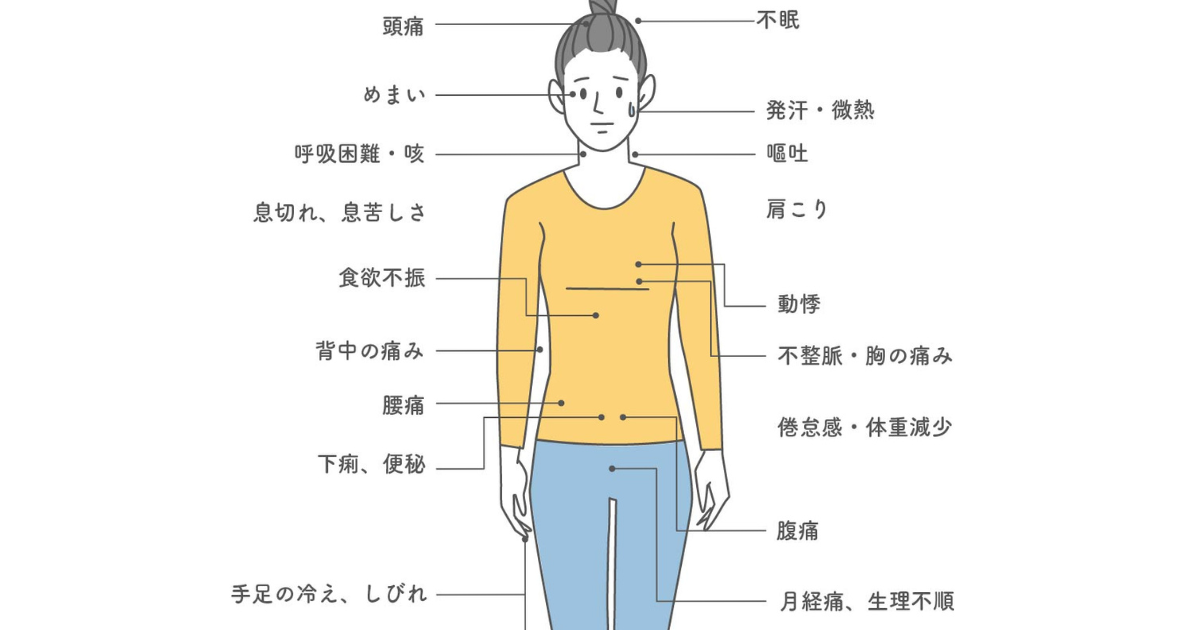

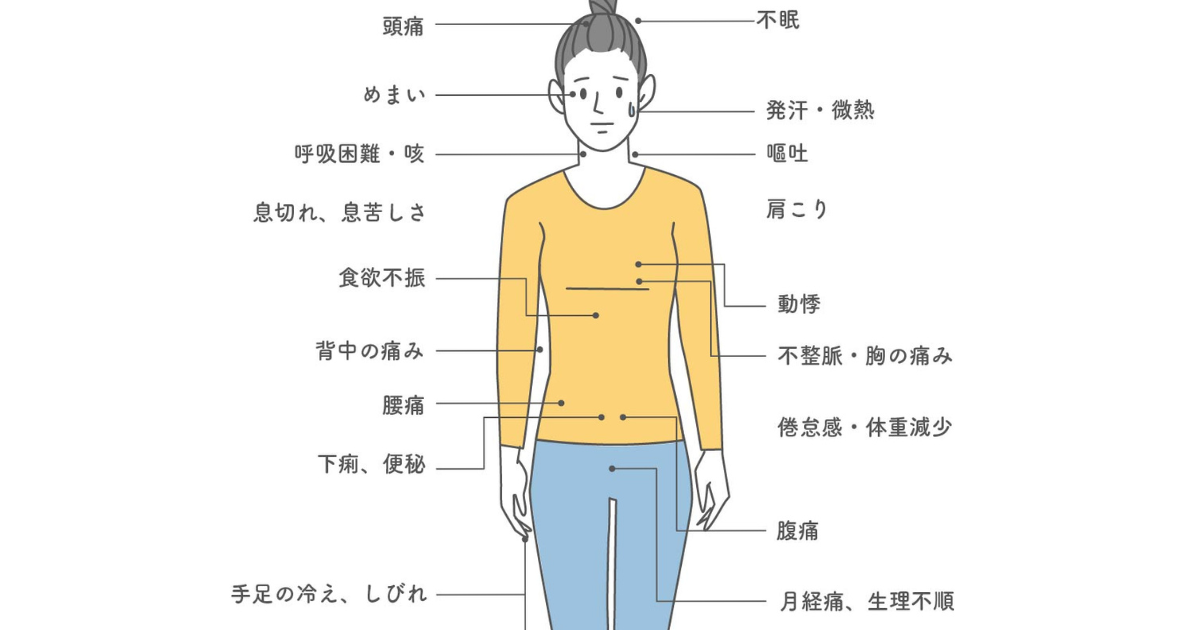

たとえば、以下のような症状に心当たりはありませんか?

〇頭・感覚器系:

頭痛、頭が重い、めまい、立ちくらみ、耳鳴り、目の疲れ・かすみ

〇循環器・呼吸器系:

動悸、息切れ、胸の圧迫感、手足の冷え、のぼせ

〇消化器系:

食欲不振、胃もたれ、吐き気、便秘、下痢、腹部膨張

〇筋肉・関節系:

肩こり、首のこり、腰痛、手足のしびれ

〇皮膚・汗:

多汗、寝汗、皮膚のかゆみ

〇全身症状:

慢性的な疲労感、倦怠感、微熱が続く、朝起きられない、不眠

〇精神症状:

イライラしやすい、不安感が強い、気分の落ち込み、集中力がない、やる気が出ない

これらの症状は、自律神経のバランスが崩れ、体の各器官がうまく調整できなくなっているサインの可能性があります。

「気のせいかな?」「疲れているだけかな?」と見過ごされがちな不調も、実はこの自律神経の乱れが深く関わっていることが多いです。

※重大な身体疾患が隠れている場合もあるため、まずは内科など適切な診療科に診てもらいましょう。異常所見が見られない場合に『自律神経の乱れ』や『ストレスが原因』と言われることが多いです。

ストレスと自律神経は密接に関係しており、そのバランスの乱れは私たちの心身に大きな影響を与えます。

心身の健康を保つためには、自律神経のバランスを意識し、整えていくことが重要になります。

ここまで、私たちの心身の不調がどのようにして起こるのか、その背景にあるメカニズムを、「生物心理社会モデル」、「ストレス脆弱性モデル」、そして「自律神経の働き」という3つの枠組みを通して見てきました。

今回の記事でお伝えした大切なことは

- 私たちの心と体は密接に繋がっており、不調の原因は一つだけとは限りません。

- 「生物・心理・社会」という3つの側面が互いに影響し合い、今のあなたの状態を作り出しています。

- ストレスは、その人の「素因(ダムの強度やヒビ)」と「ストレッサー(流れ込む水)」、そして「対処能力(放流能力や管理体制)」のバランスによって、心身への影響の現れ方が異なります。

- 自律神経のバランスの乱れは、ストレスが体に与える直接的な影響の一つであり、さまざまな不調を引き起こします。

これらの知識は、あなた自身、あるいは周りの大切な人の心身の状態を、より深く、そして客観的に見つめ直すための一助となるはずです。

「なぜこんなに辛いのだろう…」という苦しさだったものから、少しでも「なるほど、こういう仕組みだったのか」という理解に変わることで、漠然とした不安が和らぐかもしれません。

メカニズムを理解したその先の悩み~関連記事を紹介~

ここまで読んでくださったあなたは、

- じゃあ、具体的にどうすればこのストレスと上手に付き合っていけるの?対処法は?

- 自分のこの状態は、もしかして特定の病気なのかな?

- 周りが安心して過ごせるには、環境面をどう整えるといいか?

といった、さらなる疑問や関心が湧いてきているのではないでしょうか。

今回ご紹介した「生物心理社会モデル」や「ストレス脆弱性モデル」、そして「自律神経の働き」の視点を持つことで、私たちの心身に起こる様々な現象や、それらへのより深い理解、そして具体的な対処法へと学びを進めていくことができます。

以下の記事もご自身の状態や関心に合わせて、ぜひ読み進めてみてください。

これらの情報が、ご自身の状態をより深く理解し、具体的な一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。

1.『もしかして…?』具体的な精神疾患について深く知りたい方へ

生物心理社会モデルやストレス脆弱性モデルの視点から見ると、様々な精神疾患(例:うつ病、不安症、パニック症、統合失調症、発達障害など)も、その成り立ちや症状の現れ方がより深く理解できます。

各疾患の詳しい解説、ご本人や周りの方ができること、利用できるサポートなどについて知りたい方は、こちらの記事群が参考になるでしょう。

(→ 『精神疾患の理解』カテゴリーページへ)

2.『病気とは言えないけれど…』日々の困りごとや、つらい状況への理解を深めたい方へ

医学的な診断名がつかなくても、私たちは様々な心の問題や困難に直面します。

たとえば、燃え尽き症候群や空の巣症候群、あるいはひきこもりの問題、家庭内暴力(DV・虐待)、自分を傷つけてしまう行為(自傷行為)など、これらも心身が発する重要なSOSです。

これらの困りごとの背景にある心理や、適切な対応、相談先について知りたい方は、こちらをご覧ください。

(→ 『生活上の困りごとと心のケア』カテゴリーページなどへのリンクを想定)

3.『ストレスに負けない自分作り!』ストレス対処法(コーピング)を身につけたい方へ

「心のダム」に溜まっている水を上手に放流し、ストレスに対してしなやかに対応できる力を高めたい方も多いでしょう。

ストレスマネジメントの中でも、特に重要なのが「コーピング(ストレス対処行動)」です。

ここでは、心理学者のラザラスが提唱した理論なども参考にしながら、ご自身の状況や特性に合った多様なコーピングの種類を知り、実践していくための具体的なヒントをお届けします。

(→ 『ストレスマネジメント』カテゴリーページへ)

4.安心できる環境作りや心理的安全性について考えたい方へ

「心のダム」の強度を保ち、ヒビを安心して補修するためには、安全で信頼できる環境や人とのつながりが不可欠です。

職場や家庭、地域社会における「心理的安全性」とは何か、それが私たちの心身の健康や回復にとっていかに重要か。

また、孤立を防ぎ、支えとなるコミュニティをどう見つけ、育んでいくかについて、具体的な情報や考え方を提供していきます。

(→ 『コミュニティサポート』カテゴリーページなどのリンクを想定)

心身の不調は、誰にでも起こりうることです。そして、その背景には複雑な要因が絡み合っています。

今回の記事でご紹介した視点が、ご自身の心と体の声に丁寧に耳を澄ませ、より健やかな毎日を送るための一つのきっかけとなることを心から願っています。

もし、一人で抱えきれない悩みや苦しさを感じている場合は、決して無理をせず、信頼できる人や専門家の力を借りることも考えてみてくださいね。