- 「また仕事でミスしちゃった…私って本当にダメだな」

- 「友達から返信が遅い。もしかして、何か怒らせるようなこと言ったかな…」

- 「私だって頑張っているのに、どうして気づいてくれないの…悲しい」

些細な出来事であっても、いつも考え過ぎて、気分が落ち込んだり、不安になってしまうことはありませんか?

私たちの生活には、さまざまなストレスが潜んでいます。

仕事、学校、人間関係、家事、子育て、介護、恋愛、離婚、競争、経済的な問題など…。

しかし、同じ悩みでも、人によっては良い刺激になったり、ストレスと感じたりします。

そこにはあなたの「考え方のクセ」や「行動のクセ」が影響しているかもしれません。

認知行動療法は、「あなたの考え方(認知)や行動に注目して、心の悩みを軽くしていく」方法です。

ネガティブ、不安に考えやすい方に役立つ心理療法ですが、人間的成長やレジリエンスにも繋がります。

この記事を読み終える頃には、

- 認知行動療法とはどういったアプローチ方法で、どんな悩みに向いているか?を理解できます。

- 認知行動療法の基本的な考え方を理解することで、あなたの悩みを解消するアプローチかどうか判断しやすくなります。

あなたの今までの生きづらさ、上手くいかなさを解決する一歩となることを願っています。

認知行動療法とは

認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy)は、英語の頭文字をとってCBTとも呼ばれます。

定義はいくつかありますが、

「ストレスの問題を認知と行動の側面から自己改善するための心理学的アプローチ」だよ

認知とは、物事の受け取り方や考え方のことを指します。

ある場面にて、頭の中に浮かんでくる「考え」や「思い込み」、マンガで言う「吹き出し」といった心のつぶやきのことです。認知があなたの気分や行動、身体反応に影響を与えます。

認知(「考え」や「思い込み」)

行動(具体的な活動や振る舞い)

行動とは、その状況や問題に対応するために、あなたが取る具体的な活動や対処法、振る舞いなどが挙げられます。

行動も認知、気分、身体反応に影響を与えます。

そして、CBTでは、クライエント(相談者)は話す人、カウンセラーは聴く人という役割分担ではなく、「協同作業」として二人三脚で関わっていくのが大きな特徴です。

問題解決に向けて、カウンセラーとクライエントが一緒に考え、認知や行動の側面などでどう解決するか?を見つけ出します。

一緒に考えた対策をクライエントに実生活で試してもらう、練習してきてもらうことがあります(ホームワーク)。

そのホームワークの結果がどうだったか?を次のカウンセリングでフィードバックしてもらい、次はどうするか?を再び考えていきます。

このように問題を整理して、認知や行動の側面から解決していく体験を通して、CBTのエッセンスや考え方、悩みの改善の仕方を学んでいきます。

こういったプロセスを繰り返すことで、今後あなたが新たなストレスにぶつかった時でも、学んだことを応用して、一人で解決できるようになります(自己改善)。

このようにCBTは積極的に問題を解決していくアプローチで、そのための解決手段として自身の認知や行動を変容していきます。

認知や行動に焦点を当てた技法がいくつもあります。

たとえば、

- 認知面へのアプローチとしては、ある出来事に対して抱いた考え方のクセや思い込みを見直したり、捉え方の幅を広げたりすることで気分を変えていきます。

代表的な技法としては、「認知再構成」「スキーマ療法」などが挙げられます。 - 行動面へのアプローチとしては、生活リズムを整えたり、達成感や喜びのある活動を戦略的に増やしたり、タスクややるべきことへの先延ばし癖や問題解決の回避を減らすなどが挙げられます。

代表的な技法としては、「行動活性化」「エクスポージャー法(曝露療法)」などが挙げられます。

具体的には、以下のような症状や悩みに効果的だと言われています。

- うつ気分・落ち込み

- 不安・パニック・あがり症

- 人間関係の悩み・言いたいことが言えない

- 先延ばし癖・やる気が出ない

- 強迫的な確認(鍵閉めたかな?など)

基本的な枠組み

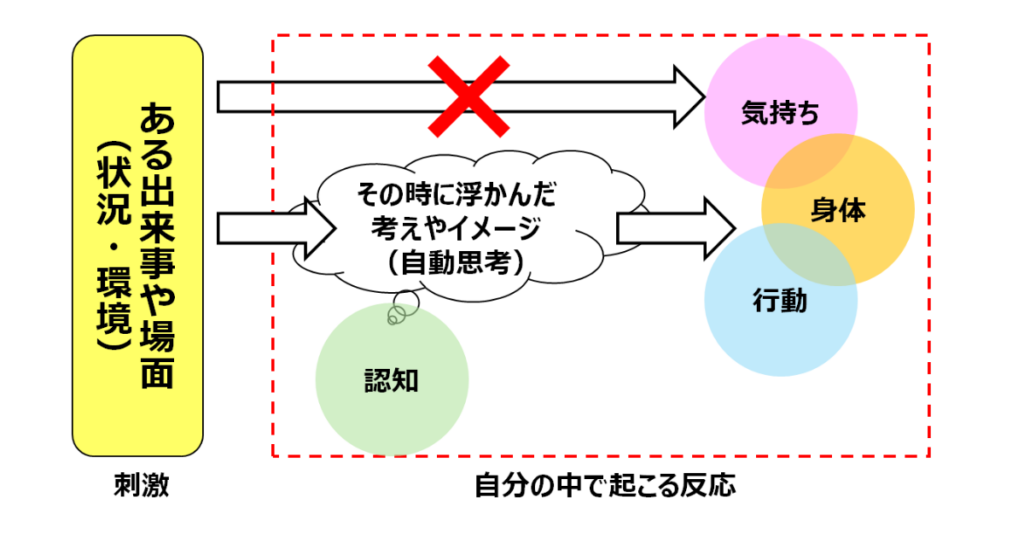

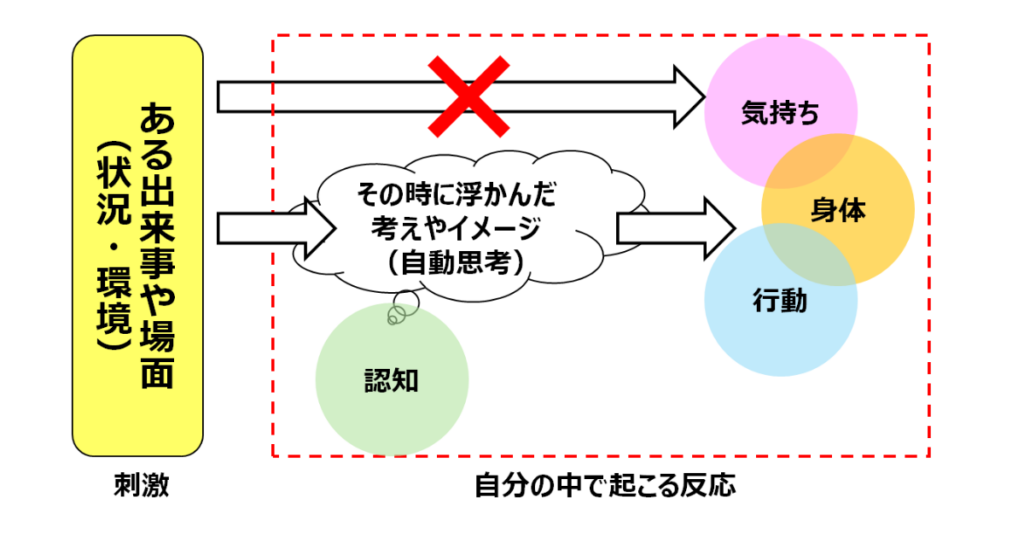

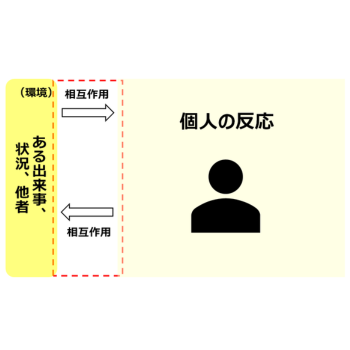

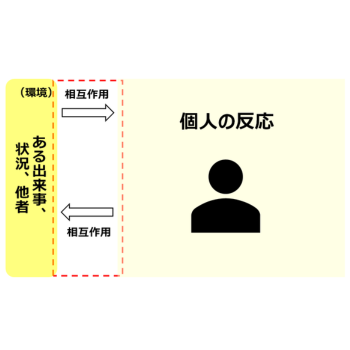

特に心の問題やストレスに関して、CBTでは”環境が自分の気分や行動、体調に直接影響を与えている”と考えません。

環境から受けた刺激(情報や対人関係など)をどう捉えるかによって、ストレスの強さが変わると考えます。

まずは、『今感じている気分はあなたの考え(認知)が引き起こしているんだ』と押さえておいてね。

私たちは何か出来事が起こると、「こうに違いない」「きっとこうなるだろう」といった考えが無意識のうちに自動的に浮かんでいます(これを自動思考と呼びます)。

この瞬間瞬間の自動思考が、私たちの気分やその後の行動に大きな影響を与えているのです。

例① 大勢の前での発表でドキドキ

大勢の前で大事な発表を控えていて、ドキドキしています。

このドキドキの裏には、

- 「間違ったらどうしよう」

- 「みんなに変に思われるかも」

などの自動思考が浮かんでいて、不安や恐れ(予測)を喚起されているかもしれません。

実は、感情そのものよりも、こうした自動思考(「こうなったら困るな」という予測)が、感情を強めていることが多いのです。

例② 後輩にイライラ

仕事で忙しくしている時に、後輩が何が言いたいのかも分からない質問をしてきました。

あなたはイライラした態度で、「今は忙しいから、あとにして!」と返事しました。

このイライラという感情の背景には、どういった自動思考が隠れているでしょうか?

- 「先輩に相談するときは、要点をまとめてから相談するべきだろ!」

- 「いま忙しいことくらい、見て分からないのか?空気読めない奴だ」

- 「そんなんだから、いつまでも後輩は〇〇なんだよなー」

など浮かんでいたかもしれません。

似たような体験や自動思考が蓄積していくと、認知のクセが出来上がり、自分にとって普遍的なフィルターが出来上がっていきます。

- 「失敗したら、人は悪い評価を下す」と極端に”白黒思考”で判断してしまいやすくなったり。

- 「人に相談するときは、ちゃんと理解してから動くべきだ」とどんな時でも”~べき”と考えてしまったり。

- 「こういう人には期待しても無駄だ」と過去の経験から人を”レッテル貼り”やすくなったり。

ただ、経験と共にこのようなフィルターが出来上がっていくのは自然なことです。

大事なことは、自分がどういった認知のクセを持っているかに気づくこと。その上で「つい認知のクセで反射してしまったけど…」と必要に応じて立ち止まり、場面や状況に合わせて客観的に見つめ直すことで、ストレスをコントロールしやすくなるよ。

認知行動療法では、ストレスで凝り固まった認知や行動のクセを、ご自身の力で柔らかく解きほぐし、柔軟に考えたり行動したりするのをお手伝いする心理療法です。

うつ病や不安症に対して効果があるアプローチですが、すべての人が自分の問題とうまくつきあっていくためにも役立つでしょう。

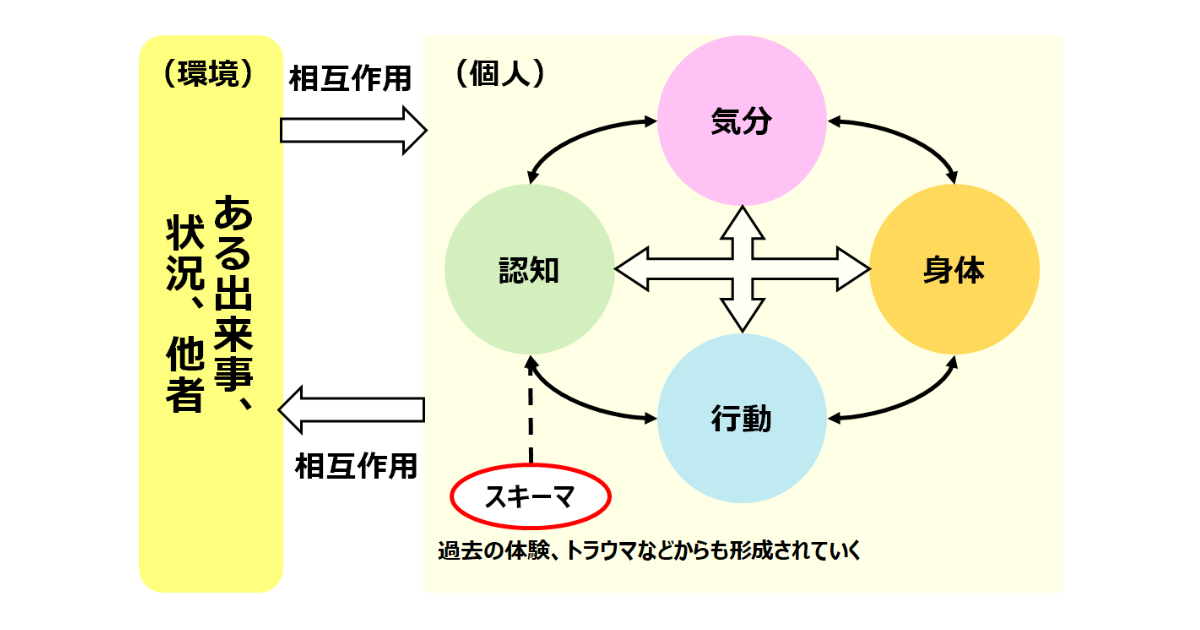

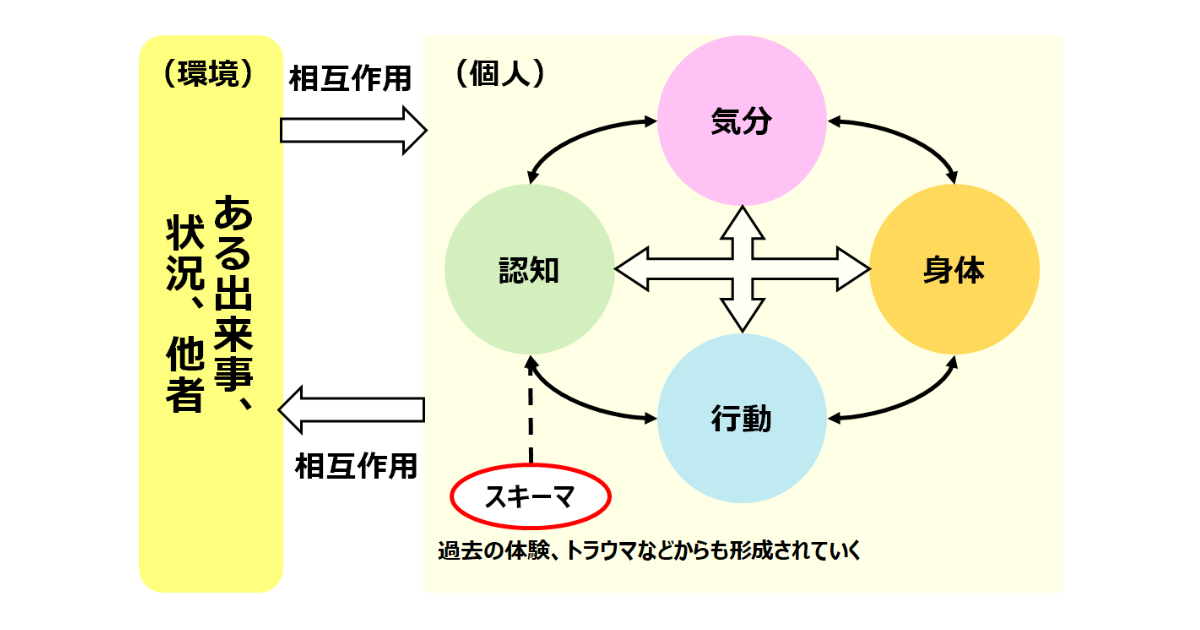

基本モデル図

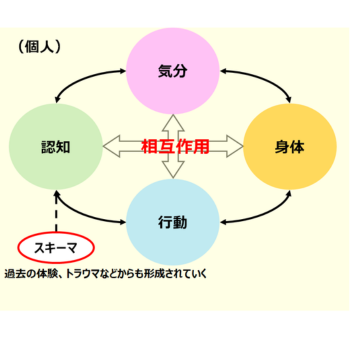

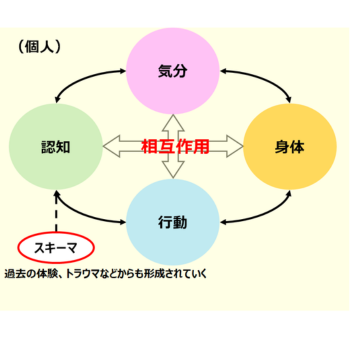

上記はCBTの『基本モデル図』(5領域モデル)と言い、あなたのストレス体験を5つの領域に区分けして考えます(状況、認知、気分、身体、行動)。

漠然と「〇〇がストレス」「最近しんどい」というように悩みを整理するのではなく、基本モデルを使って『環境と個人の相互作用』、『個人内相互作用(認知、気分、身体、行動)』に分解して整理します。

環境と個人の相互作用

個人内相互作用

今何が起こっていて、自分の中でどう化学反応し、どんな相互作用で展開しているのかを眺めます。

手間はかかるかもしれませんが、同じ『環境(状況)』であっても個人の反応はバラバラですので、丁寧に細かく見ることは大事です。

たとえば、

上司から『ここ間違っているよ。ちゃんと確認して』とミスを指摘された場面を思い浮かべてください。

同じ場面で人によって湧き起こってくる感情は違います。

落ち込み?イライラ?感謝?あなたはどういった気持ちになるでしょうか。

- 「うわ、こんなミスをしてしまって、上司は呆れているに違いない…」

- 「言い方がもっとあるだろ!なんで頑張っている所もちゃんと認めてくれないんだ!」

- 「前の上司はテキトーだったから、ちゃんと見てくれているんだなー」

どう捉えたかによって、その後に湧き起こる感情や行動も変わってきます。

- 不安や落ち込みが強くなって、次はミスしないよう過剰に確認する癖がつくかもしれません。

- イライラしてしまって、上司にちゃんと相談しなくなるかもしれません。

- 有難いと感じて、積極的にコミュニケーションを取るかもしれません。

自動思考は外側から刺激を受けて、自分の中で化学反応が生じた時に起こり得ます。

家にこもっていても、外出先で誰かと会っていなくても、私たちは何かしら刺激を受けることになります。

SNSやテレビ、街中の同世代の人たちなどの情報を受けて、自分の将来が不安になったり、自分の劣等感が刺激されて悔しくなったり、落ち込んだりすることだってあります。

私たちは環境から受けた刺激によって、自分の中で意味づけして、それがストレスなのかどうかを判断しています。このあたりの詳しい内容はストレスマネジメントの記事でも紹介していますので、よかったら見てくださいね。

悪循環になっているパターンを断ち切って、よりよい生活へ

でも同じ場面なのに、どうしてそんなに捉え方が違うの?

育ってきた環境、遺伝的なもの、過去の対人関係など、その人個人のヒストリーから来ていることが多いでしょう。

さまざまな要因が折り重なった結果、自分にとって鋳型のような無意識の考え方や価値観が出来上がります(スキーマ)。

原因探しはいくらでもありますが、ただ残念ながら過去に戻って変えることはできません。

しかし、過去の経験と似たような場面に出会うと、認知のクセは強く出て、過剰な行動をしてしまった結果、悪循環に陥ることもあります。

CBTのアプローチとしては、どうしたら今起こっている悪循環を断ち切り、今・これからの気分がより良い方向へ向かうか、を大事にします。

変えにくいもの(過去や他人)に目を向けるのではなく、変えやすいもの(自分の「認知」や「行動」)にアプローチして、ストレスをコントロールしていくのです。

CBTでは難しいことをチャレンジする必要はありません。

5つの領域は互いに影響し合っているため、どれか1つでも変化を起こせば、その他の領域も連動して変化していきます。

ハードルが低い場面から、少しずつ自分の認知や行動のパターンを変えていきましょう。

認知と行動、それぞれのアプローチの特徴

基本モデル図からも分かるように、CBTでは、認知と行動の二つのアプローチが相互に影響し合います。

どちらのアプローチを選べばいいかは、それぞれの特徴などを知っておいて使い分けるといいでしょう。

| 認知的アプローチ | 行動的アプローチ | |

|---|---|---|

| 特徴 | 感情に強く結びついた自動思考や信念に焦点を当て、それをより妥当で有用なものに変えることを目指す。 | 問題に対応するための具体的な行動に焦点を当て、回避や先延ばしなどの不適応な行動パターンを断ち切り、適応的な活動を増やすことを目指す。 |

| メリット | ・思考パターンが変わっていくと、自分自身と人生に対する見方が変わり、感情や気分に深い変化を実感できる。 ・ネガティブな自動思考を正確に捉えることを学ぶプロセスは、反応する前にしばらく立ち止まることを可能にするため、衝動的な言動を和らげることに繋がる。 | ・身近で具体的な活動から取り組めるため、考え方を変えるのが苦手な人でも始めやすい。 ・行動を通していくうちに気分が改善し、活動性が増えると不可能に見えていたことも容易に感じられるようにある。 |

| デメリット | ・考え方の癖やスキーマが強固な場合、それをすぐに変えることは難しく、時間がかかる。 ・感情と思考を区別して捉えることが苦手な人には難しい。 | ・目標によっては勇気のいる行動も必要。 ・回避することで挑戦しなくて済んだことに目を向けるため(曝露)、一時的に苦痛が伴う。 |

| 向いている人 | ・自分の考えや頭に浮かぶイメージを比較的明確に捉えられる人。 ・思考がネガティブな方向に偏りがちで、それを修正したいと願う人。 | ・うつ病で活動量が極端に落ちて、思考力が落ちている人。 ・不安や恐怖から特定の行動を回避する傾向がある人。 ・認知や感情を捉えるのが苦手で、まずは具体的な変化を求めている人。 |

| 主な技法 | 認知再構成法、セルフ・モニタリング、マインドフルネス認知療法、スキーマ療法など | 行動活性化、エクスポージャー法(曝露療法)、問題解決技法、行動実験など |

たとえば、

「最近億劫だ。今日は友達と飲み会へ行くのもしんどい…。でも行ったら楽しめるのもあるしな…」という認知(絶望的な考え)が強くて、結局はベッドで横になり、遊びに行くのを回避したとしましょう。

億劫な活動を回避でき、一瞬は気持ち的に楽になりますが、時間が経つと「こんな自分はダメだ…」と否定的な認知を強化する場合もあります。

こういった時に、実際にはちょっとした活動(行動)を試みる方がいいでしょう。

実際に友達と飲み会へ行けなくても、電話やビデオ通話だけで参加するなど少しハードルを下げて行動してみると、否定的な認知に陥り過ぎずに、少し気分が前向きになるかもしれません。

とくに鬱症状の初期では活動性が低下しているため、今の状態で出来る些細な行動を通じて活動性を高めていき、徐々に否定的な認知を修正していくという、両側面からのアプローチが取られます。

認知行動療法を使いこなすポイント

- ネガティブ感情をゼロにしなくてOK!

認知行動療法は、不安や悲しみといったネガティブな感情を完全になくすことを目指すわけではありません。

ネガティブな考えを無理やりポジティブに変えることでもありません。

現実的ではないポジティブな思考は、逆効果を生むこともあります。

CBTでは、感情に振り回されて生活に支障が出るような「非機能的な状態」を減らすことが目標です。

様々な情報を考慮に入れた、よりバランスの取れた柔軟な考え方(適応的思考)を身につけることです。 - 「なぜ?」より「どうすれば?」

問題の原因を深く追求するよりも、

「どうすれば解決できるかな?」

「これらの要因が関係して悪循環になっている、まずは〇〇しよう」

解決に繋がる要因を複数探す考え方が役立ちます。 - 上手な人の考え方を「借りてみる」

「あの人ならこんな時どう考えるかな?」と、問題解決が上手な人の思考パターンを真似してみるのも良い方法です。 - 自分だけの「応援メッセージ」を!

「大丈夫、きっとできるよ」「よく頑張ってるね」など、自分を励まし、優しく応援する言葉を考えて、使ってみましょう。

いかがでしたか? 認知行動療法は、特別なものではなく、私たちの日常をより生きやすくするための日常の知恵やスキルのようなものです。

もしあなたが何かしらの生きづらさや心のモヤモヤを感じているなら、そのヒントが認知行動療法の中から見つかるかもしれません。

まずは、自分の「考え方のクセ」「行動のクセ」を見つけることから始めてみませんか?

- 『認知行動療法』は、「捉え方」と「行動」に働きかけることで、あなたの落ち込みや不安を軽くし、前向きな気持ちになれるようサポートしてくれる心理療法です。

- 今回お伝えした『認知行動療法』は、あくまで基本的な考え方の理解であり、具体的な方法にまでは言及していません。具体的な方法になると、認知再構成法、行動活性化療法、問題解決療法、マインドフルネス瞑想、スキーマ療法、アサーション、行動実験などいくつかあります。ツールやワークを通じて取り組むことも可能で、スキルとして定着しやすいのも特徴です。

- そして、たくさんの方法があるということは、問題を解決する切り口がいっぱいあるということです。一つのやり方が上手く出来なくても落ち込む必要はありません。トライアンドエラーを繰り返して、自分に合った方法を見つけていく『実験』感覚で進めていくのが、認知行動療法の治療スタンスです。

- 『認知行動療法』は書籍もたくさん出ており、お勧めの本を別ページでまとめています。ワーク形式の本も多く、本を通じてスキルを身につけることもできます。

- しかし、なかなか自分の思考や行動のクセを変えられなくて、一人では解決が困難なこともあります。特にうつ病などメンタル面で落ちている時は、自力での解決が難しいことも多いでしょう。そういった時はいつでもお気軽に私たち専門家にご相談ください。あなたのペースに合った形で少しずつサポートさせていただきます。そして、最初はサポートありで解決していたものも、スキルとして身についていくと、ご自身一人でストレス対処できるようになるでしょう。

今日紹介した内容と関連する記事には、以下が参考になりますので、よかったら読んでみて下さい。

①認知の浮かぶ源泉であるスキーマについて詳しく知りたい方はこちら(「スキーマとは?」)