- 「ついカッ!となって、またキツいことを言ってしまった…」

- 「言われたことが納得いかなくて、ずっとモヤモヤしてイライラする…」

- 「最近ずっとイライラして疲れているし、些細なことで怒りやすくなってしまった…」

私たちは『怒り』とどう付き合えばいいか、学校で習ったり、学ぶことはありません。

『喜び』や『悲しみ』などの感情は受け入れられることも多いですが、『怒り』は出してはいけない/良くない感情として扱われる事が多いです。

でも、『怒り』をうまく処理できないとデメリットもあるの。

- 怒りを抑え込むと精神・身体症状に影響する。長引いてしまうと、疲弊してうつ病へと発展することもある。

- 怒りを爆発させると人間関係が悪化する。時には手が出たり、暴言を吐いて加害者になってしまう場合もある。

- 怒りをコントロールできなくて自己嫌悪に陥る。うまく対応できないことで自己肯定感や自己効力感が下がる。

アンガーマネジメントは怒りをゼロにするわけでもなく、否定するものでもありません。

怒りの感情を大事にしつつも、感情に振り回されずにコントロールし、適切な形で表現できることを目指します。

適切に怒りを処理して葛藤を減らすことで、心身の健康や人間関係を円滑に保つことに繋がります。

この記事を読むことで、

- 怒りのメカニズムが分かり、自分の怒りの正体が見えてくると対処しやすくなります。

- 適切な表現方法や発散方法を学ぶことで、気持ちのいい人間関係の持ち方が見つかります。

「怒りを出しすぎて人間関係が上手くいかない」、「怒りを抑え込みすぎてしんどくなる」、怒ってしまいがちな人を理解したい、そういった方はぜひこの記事を読んでみてくださいね。

この記事が、あなたの怒りと上手く付き合うスキルとしてお役に立てれば幸いです。

病気によっては、一時的に怒りをコントロールすることが難しい状態の時があります。

- うつ状態によってイライラをコントロールする力自体が弱まっている時

- 双極性障害の躁状態・混合状態の時

- ホルモンバランスが崩れている時

こういった状態像の時は、感情をコントロールすることへの負担が強くて症状が悪化したり、失敗体験が重なって自己嫌悪になる場合もあります。まずは今の症状を緩和することが先決です。

怒りとは?

怒りは、“理想と現実が合わない”といった期待や欲求が成就されない時に生じる感情です。

- 「本当は〇〇しなければいけないのに!(物事がうまく進まない)」

- 「なんで分かってくれないのか!(分かるべきだ)」

- 「理不尽だ!(公正に扱うべきだ)」

こういった“~しなければならない”“~べき”の思考や認知と結びつきやすいです。

予定していたことを邪魔されたり、理由も無いのに傷つけられたり、自分が不当に扱われたり…と考えると、怒りがこみ上げてきますよね。

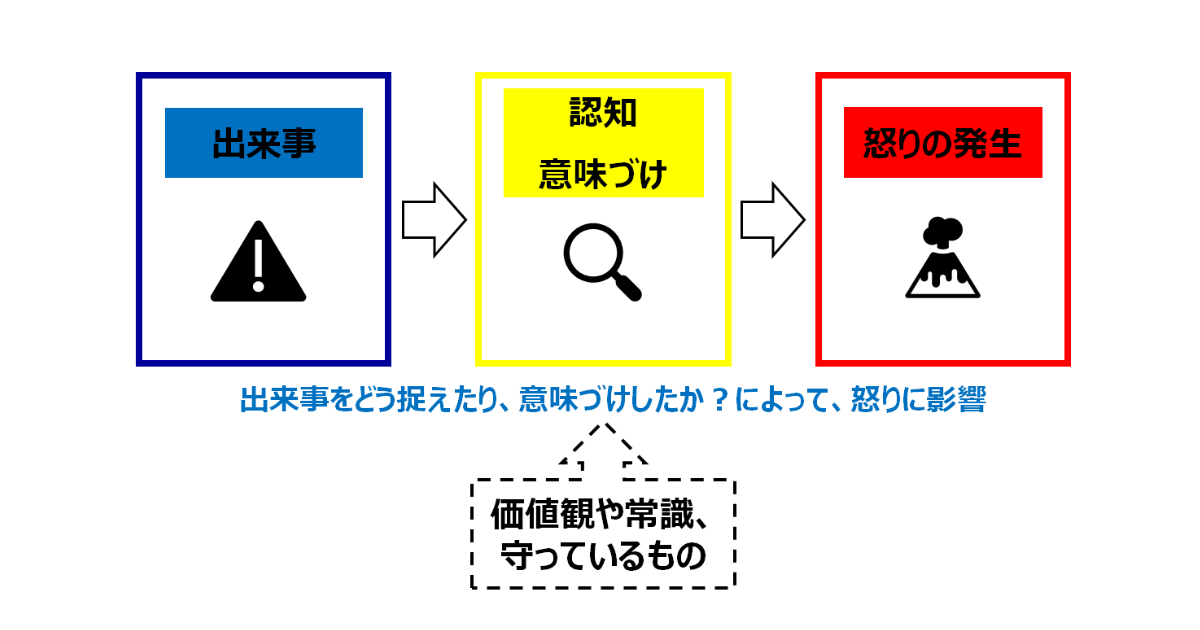

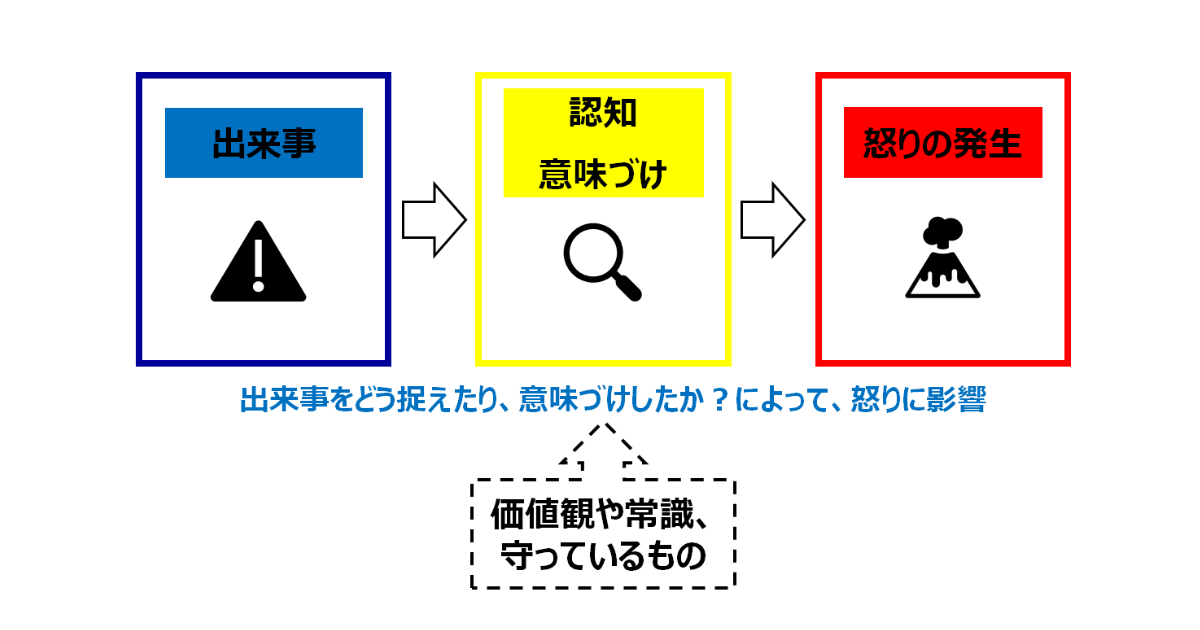

私たちは、単純に損害を受けたというだけで怒るのではありません。

ルールや期待など自分にとっての“こうあるべき“を侵害された時に怒りが生じやすいのです。

たとえば、

バスの中で他人に足を踏まれて痛かったとします。怒るかどうかは、その人の意図や理由をどう考えるかによります。わざと踏んだり、踏んでも謝罪や会釈もせずに気にしないで過ごされると腹が立つでしょう。一方で、バスが揺れてバランスを崩してたまたま踏んでしまったり、会釈をされると、怒りもそこまで強くならないでしょう。

わざとではない行為に怒りを感じるかどうかは、道理をどのように考えるかに関係しています。

単純な話かもしれませんが、怒りの問題を難しくしているのは、何を公正と考え、何を当然と考えるかが人によって大きく異なるという点です。

人によって“こうあるべき”という価値観や常識は、生まれ育った環境や経験によって異なるのが自然です。

そのため、自分の思っている通りに人は反応しないと分かっていても、思った通りにいかない時には怒りがこみ上げてくるものです。

大事なことは、怒りを感じないようにすることではありません。

『怒り』は自然な感情であると同時に、あなたの大事にしている価値観が隠れている場合もありますので大切にしましょう。

ただ表現の仕方(アウトプット)によってはデメリットへ繋がるため、出来事に対して、どう捉えて、何に傷ついたのか?に気づいて、それをどう表現するか?が重要です。

”怒り”自体は人間として自然なものだから、否定しなくていいよ。

その”怒り”を大事なサインと捉えて、自分は何に傷ついたり、困っているのか?それをどう表現するといいのか?が重要なんだ

怒りは二次感情

怒りは二次感情とも言われ、その下にある一次感情(本当の気持ち)の化けた姿である場合が多いです。

たとえば、

- 傷ついたという「悲しみ」「虚しさ」

- 何とか助けてもらいたいという「期待」「願望」

- 期待通りではなかったという「失望感」「悲しさ」

- うまくいかないという「挫折感」「劣等感」

- 分かってもらえないという「孤独感」「空虚感」

- 状況が分からない、恥ずかし思いをするかもしれないという「不安感」「屈辱感」

一次感情は一つだけでなく、ミックスされた状態で氷面下に隠れている場合も多く、気づきにくいものです。

一次感情に気づけると、『怒り』の表現の仕方や解消の仕方が大分変わっていきます。

たとえば、同棲している恋人同士の以下の場面を想像してみてください。

彼氏が仕事から帰ってくるのが遅くて、彼女に連絡できなかった状況。

彼女は彼氏に連絡を送っても返事が来ませんでした。

最近彼氏と喧嘩も多く、彼女は自信がなくなっていて、関係が続かないかもと心配していたところです。

夜遅くに酔っ払って帰ってきた彼氏の顔を見ると、彼女は『なんですぐに返事しないの!お酒も飲んで、信じられない!』と怒りで表現しました。

彼氏は攻撃されたと感じてしまい、『俺が仕事忙しいのは分かっているだろ!こっちだって仕事の付き合いがあるんだ!それに地下で電波も悪くて、連絡が来ていたことにも気づかなかったんだよ!』と喧嘩腰で応対してしまいました。

(電波が悪くても、帰宅途中にメールを返せるだろうといったツッコミはなしです(笑)。焦点はそこではありません)

さて、この時の彼女の一次感情は何でしょうか?

彼女は彼氏が帰ってこないことで、浮気されているかもといった『不安』や大事にされていない『悲しさ』があったのかもしれません。

もしそれが一次感情であれば、それを彼氏に伝えた方がよかったかもしれません。

『最近上手くいっていないから、連絡が返ってこないと、他の女性と一緒にいるんじゃないかって不安だったの。自信もなくなっていたから、返事が来ないことで大事にされなくなったのかなって悲しくなっちゃったの』

悲しさも交えて伝えると、彼氏の応対も変わったかもしれません。

一次感情をうまく伝えることができると、相手は親身になってくれることの方が多い。でも二次感情である『怒り』の方は相手にも伝染しやすく、防衛本能として反撃されやすいんだ。

攻撃のやりとり自体が新たなストレスの蓄積となり、怒りやすい状態をさらに作ってしまうという悪循環に陥ってしまうのです。

怒りは小出しに表現していきましょう

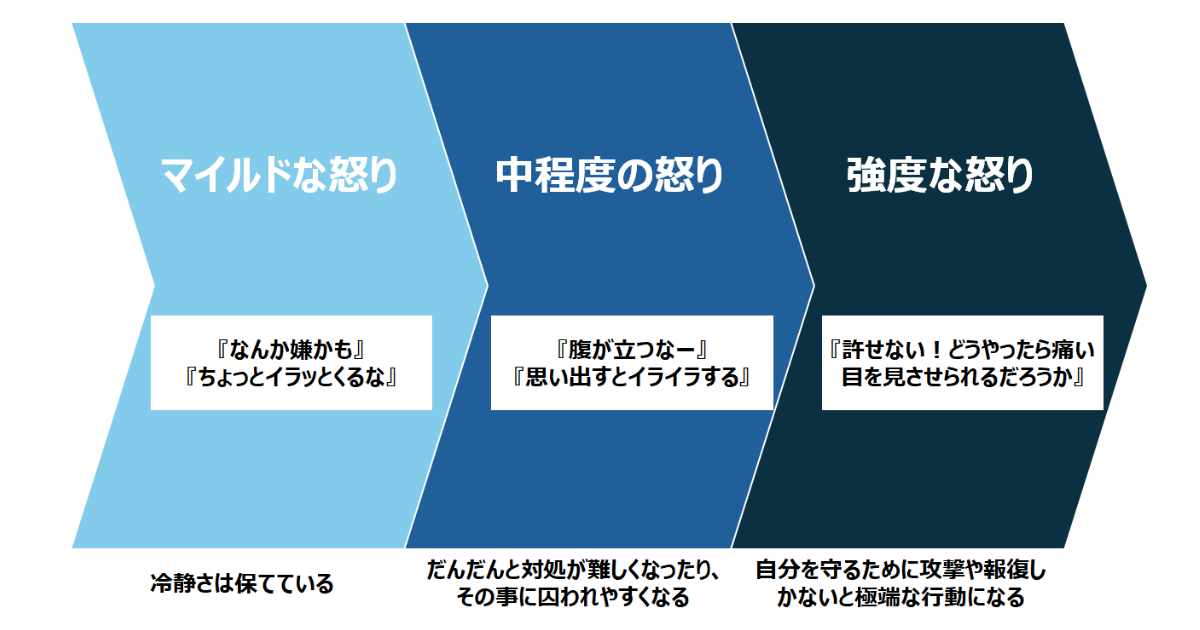

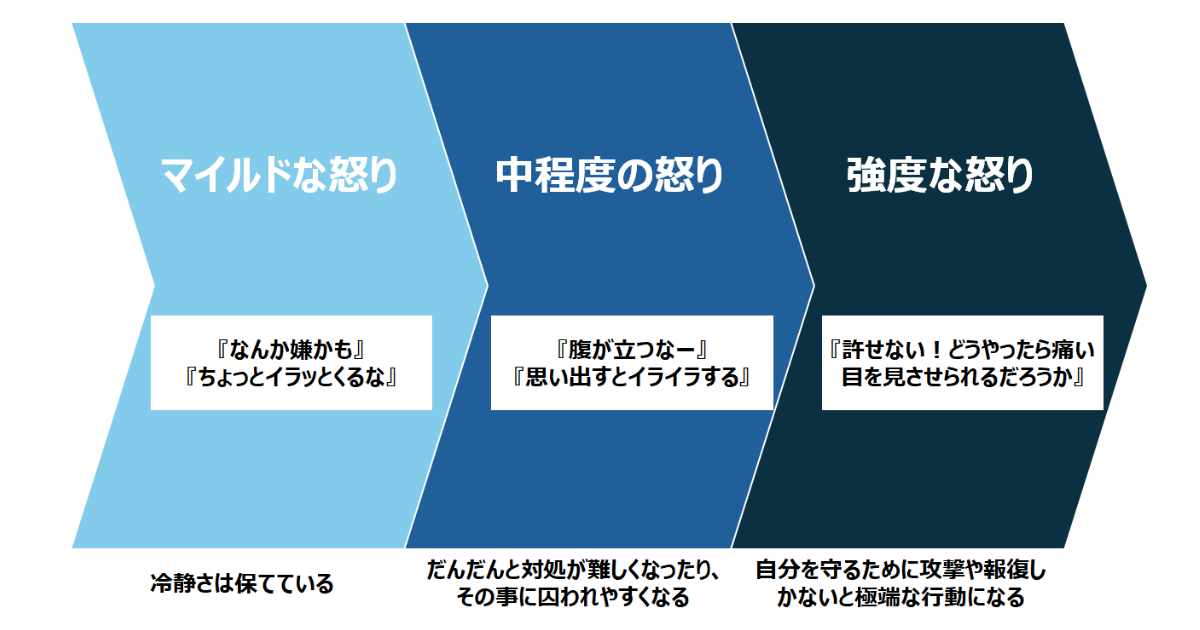

怒りといっても、イライラしている段階~激高の段階までさまざまです。

どのような事が怒りの引き金になりやすいかは、その人の過去の経験や、その人が守らなければならないと思っている価値観やルールに関係しています。

たとえば、

いじめや虐待を繰り返し受けてきた人は、将来同じ目に遭わないように警戒するでしょうし、注意深く弱みを見せないように適応していくことがあります。

そのため、目の前の出来事が自分にとって不利に働く、攻撃されそうだと感じてしまったら、実際はそこまで過敏に反応しなくてもいい出来事でも不釣り合いなほど激しく怒ることもあります。

また、日々のプチストレスや不満、疲労などが蓄積した結果、ストレスを処理するパワーが無くなってきて、いつでも怒りやすい状態が出来上がっている場合もあります。

急に怒りが出た時は、

- いじめなどの過去の傷つき体験が間接的に刺激され、コップのひび割れ状態から溢れたのかもしれません。

- 日々蓄積した不安や不満(一次感情)によって、コップが溢れやすい状態だったからかもしれません。

ストレスを溜め込まないように、小さな不満から小出しで表現・解消していくことが大事です。

怒りは大きくなる前に対処しよう。

怒りのコントロール法は?

コントロール方法はいくつかありますが、大きく分けて以下に分けられるでしょう。

- 『怒りの感情から離れる』

- 『自分が抱いている怒りを理解する』

- 『相手に適切な形で表現する』

上から順番に進めていくといいでしょう。下に行くほど時間はかかりますが、自己理解が深まり、根本的な怒りの源を解消したり、怒りを上手くコントロールしやすい体質になっていきます。

①怒りの感情から離れる

『怒り』の強さによっては衝動性を伴うこともあり、冷静に考えるよりも先に行動に起こしてしまうことが多いです。

まずは怒りの状況から心と身体をいったん離して、気持ちを切り替えることで怒りとの距離を取ることが先決です。

よく有名な『最初の6秒を我慢しろ』というのは、この衝動性(怒りの感情のピークは6秒と言われているため)をやり過ごすために行われます。

でも6秒なんかで怒りが収まりません!余計にムカムカする時はどうしたらいいの!?

その場合は、トイレへ行ったり、外の空気を吸うなど、いったん怒りの状況から物理的に離れよう。怒りの対象が目の前にいるから、怒りを反芻してしまいやすくなるよ(反芻は怒りを増幅させます)

以下は、瞬発力のある衝動的な怒りを鎮める方法です。

| テンカウント法 | 怒りの対象から目をそらして、軽く息を吸ってから心の中でゆっくり1から10まで数える。 |

| ストップ・シンキング | 心の中で『ストップ!』と強く唱えたり、自分の腕を強くつねったり、目をギュッとつむるなどで、思考を強制的に停止させる。 |

| 呼吸法 | 目を閉じてゆっくり深呼吸をする。①鼻からゆっくり大きく息を(「1、2、3」と数えて)吸う。②少し止めて(軽く止めて「4」)、③口からゆっくり息を(「5、6、7、8、9、10」と数えて)吐く。 |

| 文章化 | 怒りを感じた出来事やその時の自分の考えや気持ちを思いつくままにどんどん書き殴る。書くことで怒りが静まって、自分を客観的に見ることができる。 |

| タイムアウト | 怒りの対象から物理的にいったん離れる。トイレに行ったり、外の空気を吸ったり、冷たい飲み物を買って飲んだりするだけでも効果あり(怒りで熱くなっているので、冷たい風や飲み物はクールダウンしやすい)。 |

| 寝る | 家や車の中であれば、いったん寝てしまうのも有効(眠ることで気持ちが整理されることは多い)。また心身が疲れていると怒りも増大しやすいので、心身の回復を優先してから、どうするといいか考えよう。 |

ポイントは、怒りの感情をクールダウンすることだよ。思考を止めたり、怒りの場面から離れたり。文章化することも頭の中にあるものをいったん外に出すという意味で、怒りの対象を頭から引き離していることになるんだ

過度な飲酒や自傷行為などの解消法について。

モヤモヤした苦しい感情(時にはイライラが混ざっている場合も多い)をシャットダウンする効果として使っている方もいらっしゃいます。ただし、長期的には耐性がついてしまって、不快な感情を解消するためにどんどんとエスカレートして、止めにくくなる特徴があります。

長期的にはあなたを傷つけてしまうことに繋がります。あなたの辛さを解消する適切な方法は他にもあるので、専門家に相談しましょう。

②自分が抱いている怒りを理解する

瞬発力のある衝動的な怒りと距離を取ることができたら、なぜ自分は怒ってしまったのか?何に腹を立てている

?明確にするための整理をしましょう。

- 今どうしてこの状況になっているのか?何があったのか?

- 今回の怒りの一次感情は何だったのか?

- 今後どうして行ったらよいのか?

怒りは、“理想と現実が合わない”といった期待や欲求が成就されない時に生じる感情だということを思い出してください。

怒りという感情の背景には、自分にとって譲れないこだわりや常識、価値観である『コアビリーフ』との食い違いなどがあったのかもしれません。

私たちが怒る理由は、自分の信じている『べき』が裏切られた時に起こりやすいです。

そして、『コアビリーフ』は自分だけに通用するルールであることが多く、人を絶対的に縛れるルールではありません。

『怒り』をコントロールしたい時は、『コアビリーフ』を見つめ直す、適用範囲を緩めてあげることが重要です。

そのためには、『怒り』の感情と結びつきやすい代表的な『コアビリーフ』を知っておくと、整理しやすくなります。

代表的な『コアビリーフ』は以下の6つです(一般社団法人日本アンガーマネジメント協会より)。

①道徳心

ルールやマナーをきちんと守る正義感の強い人です。

度を超すと、他人のマナーやルール違反が気になってしまい、自分には裁く権利のないことまで口を出し、『自分が注意しなければ!正さなければ!』と怒りを露わにしてしまいます。

②利己心

自分のルールや価値観を大事にしている人です。

『好き嫌いをハッキリ言えることは良いこと』『完璧を目指すことは良いこと』といったように自分のルールや価値観を大事にしているあまり、度を超すと、自分と価値観の合わない人が許せず、時には非難/排除しようとしてしまいます。

③自尊心

自分を自分で大切にする気持ち、考え方を持つべきだという感覚が強い人です。

自分のことを大切にする感情が強いので、度を超すと、他人からの評価を必要以上に気にしてしまい、邪険に扱われたり軽んじられたりすると激怒してしまいます。

④執着心

自分できちんと考えて物事を判断し、完璧にやりきることが大切だと考えている人です。

頑固で融通がききにくく、度を超すと、自分の考えを意地でも譲ろうとしないため、少々のことでイライラしやすくなります。

⑤警戒心

簡単に人を信じたりせず、十分用心すべきという考え方で、いつも冷静で慎重に物事をこなしていく人です。

人に心を開くことが苦手だったり、人間関係にストレスを感じやすく、度を超すと、警戒心が猜疑心へ、謙虚さが劣等感となり、強い刺激を受けると怒りに変わりやすいです。

⑥自立心

主体性がなく、他の人の意見に同調するなど付和雷同すべきではないと考えている人。

他人に合わせることを嫌がったり、言いたいことをハッキリ言わない人にイライラしやすいです。度を超すと、独善的となり、誰に対しても反抗的/批判的態度を取ってしまいます。

『コアビリーフ』は過去の経験や文化的要因などによって幼い頃から形成された自分にとっての暗黙の価値観です。

『コアビリーフ』自体に良い/悪いはありません。場面や状況によっては役立ちますし、逆に窮屈さを感じてしまうことがあるだけです。

大事なのは、怒りに結びつきやすい『コアビリーフ』を知っておくことで、その価値観と一時的にどう向き合うか?によって怒りをコントロールしやすくなるのです。

以下は、あなたが抱いている怒りを深く理解する方法です。

アンガーログ

怒りの感情を感じた時、その気持ちを書き出すためのシートです。書き出すことによって、自分の怒りを客観的に見つめてクールダウンでき、それだけでもコントロールしやすくなります。

シートを使って、以下の内容を書いていきます。

- 日時:怒りを感じた日時を書く。

- 場所:どこで起こった出来事かの場所を書く。

- 出来事:どのような出来事だったかを書く。ここでは感情を交えずに事実だけを書く。

- 思ったこと:その時にどのように思ったのか。思いつくままに書く。

- 自分が取った言動:怒った結果、何をしたか、何を言ったか、何も言わなかったかなどを書く。

- してほしかったこと:自分はどうしてほしかったのか。「願望」や「希望」などの本音を書く。

- 結果:⑤の言動をとった結果、どういうことが起きたかを書く。相手に言われたことがあれば書く。

- 怒りの強さ:軽くイラッとしただけなのか、激高したのか、その強さを%で書く(100%=自身にとって最大の怒り)。

※気分が沈んでいる時や寝る前などは、怒りの増幅や持続を避けるために書かないこと。

3コラム

上記のアンガーログを記録し続けることで、自分の『コアビリーフ』(”~べき”)といった怒りのクセを見つけやすくなります。

その『コアビリーフ』が過度になりすぎていないか、緩めてもいいのか?など許容範囲を広げていくような取り組みとなります。

シートを使って、以下の内容を書いていきます。

- 怒った事実:イライラした出来事を一つ選び、その時の感情をストレートに書く。

- 自分のコアビリーフ:ストレートに感じたことから導き出される自分のコアビリーフと、コアビリーフに強いクセがあるとしたら、どのようなクセがあるかを書く。

- コアビリーフの書き換え:コアビリーフのクセをどのように書き換えたら、自分にとっても、周りにとっても長期的に健康的でいられるか?幸せな状態になるか?を書く。

コツとして、2段目、3段目では『他人目線(第三者視点)』で考えることです。『自分のコアビリーフは絶対ではない』というスタンスで書いてみてください。

※この3コラムで大切なことは、自分のコアビリーフを否定するものではありません。ただあなたの置かれている状況や場面によって、コアビリーフから誘発された怒りで辛さを感じているならば、「正しいかどうか」ではなく、自分にとっても、相手にとっても、長期にわたって心身ともに健全でいられる考え方なのかどうかという視点で見つめ直すことです。

考え方を整えるヒント

怒りのパターンやコアビリーフに気づくことができたら、それが絶対的なものではないと認識したうえで、どう整えるといいか?以下に参考となる持っていき方について紹介します。

目的に集中する

怒りを感じた際は、相手の失敗やミスが自分のコアビリーフに反している!と感じて、怒りに囚われてしまいます。そういった時は、本来の目的や達成したいゴールに意識を向けることで、怒りに囚われる状態から一歩抜け出せた考え方が導きやすくなります。

一度立ち止まって、この場面では「最終的にどうしたいのか?」や「この状況で達成すべきゴールは何か?」と考えてみましょう。相手を威圧することや、マウントを取ることでしょうか?たいてい達成したい目的は建設的な事の方が多いでしょう。

他者目線を持つ

自分の価値観が正しい/絶対ではないと感じられれば、相手の言動に対しても寛容になれます。

相手の立場や状況を想像することで、「なぜ相手はそのような行動をとったのか」を理解しようとする姿勢が生まれます。これによって、感情的な非難ではなく、共感に基づいたコミュニケーションが可能になります。

また、「周りから見たら、自分の言動はどう映っているだろうか?」と自分の思考を一歩離してから見ると、冷静さを取り戻して、自分の価値観が過度になっているかどうかに気づきやすくなります。

相手への期待を検証する

『怒り』は自分の期待を裏切られた時や自分の”~べき”から外れた時に生じやすいです。

怒りを感じた時、「相手が~すべきだった」と考えていないか、自分の心の中の「べき」に意識を向けます。

- その”~べき”は果たされないと本当に困ることなのでしょうか?

- 大きな損害が起こるのでしょうか?

命や危険に繋がることは”~べき”を強く押した方がいいでしょう。しかし、重大なことに繋がらないのであれば、自分の”~べき”で相手との関係を不穏にしてでも、相手や状況をコントロールする必要性がそこまであるのでしょうか?

残念ながら、自分がコントロールできるのは自分の行動だけであり、相手や過去はコントロールできません。

相手への期待を見直すことで、相手の領域に過度に踏み込まず、適切な境界線を引くことができます。

③相手に適切な形で表現する

『怒り』をコントロールするために、衝動的な怒りを鎮めて、怒りの元となっている考え方や傷ついた気持ちなどの感情を整理したうえで、大事なことは相手に伝えたいという場面も多いでしょう。

その時にどう適切に伝えられるか?『怒り』を伴った内容を適切に伝えるのは簡単なことではありません。

そして、言うことが目的ではなく、相手にちゃんと伝わらなければ意味がありません(また相手に同じようなことをされてしまうかもしれません)。

相手へ伝えなければ問題解決に繋がらないことも多いのですが、伝えようとして言動が攻撃的になってしまったり、遠慮して伝えられず怒りが蓄積してしまったりすることは多く、”相手にちゃんと伝わる”というのは難しいことです。

でも大前提として、自分の事を大切にするためにも、怒っていることを伝えるのは大事

しかし、その際に相手の事を全く気遣わない、相手の事情や認識を確認しないで決めつけた態度で接してしまうと、相手を怒らせることにも繋がり、さらに怒りの悪循環の沼に巻き込まれてしまいます。

そこで、自分のことも相手のことも大切にするコミュニケーション法が役に立ち、アサーションという方法がアンガーマネジメントでは使われています。以下の記事で詳しく紹介していますので、よかったら見てみてください。

アサーションとは、相手との違いを認め相手を尊重しつつ、自分の気持ちや要望を率直に、誠実に伝えるコミュニケーションの考え方とスキルです。

アサーションを身につけると、人間関係のストレスが減り、自信が持てるようになるなど、メリットも大きいです。

アサーションでは、相手の立場も確認した上で、率直かつ具体的に自分の困っている状況を伝え(怒りだと、自分の理想や”~べき”と異なってしまった状況)、一次感情を交えながら説明すると、相手も受け入れやすいでしょう。

(例)時間は厳守す”べき”

【状況】

Aさん(ベテラン)は、「仕事の会議は、開始5分前には全員が着席しているべきだ」という強い信念を持っています。しかし、後輩のBさんはいつもギリギリか、1~2分遅刻して入室してきます。

【Aさんの怒りのプロセス】

(出来事):今日もBさんが会議開始時刻を過ぎてから、慌てて入ってきた。

(思考):「社会人として時間を守るのは当然だ(~べき)!皆を待たせるなんて、やる気がない証拠だ!」

(感情):強いイライラ、怒り、腹ただしい。

【対応プロセス】

- 自分の怒りと「べき」に気づくAさんは、カッと血が上るのを感じます。

「(…またイライラしているな。自分は『時間は絶対厳守』という”べき”が強いから、Bさんの行動が許せないんだな)」と客観視します。 - 怒りの奥の「一次感情」を探る。

「なぜこんなにイライラするんだ?…ああ、会議の進行が止まって困るし、計画通りに進めたいのに焦る。そして、準備して待っている私の時間が軽んじられているようで悲しいんだ」 - 「べき」を「私のお願い」に変換して伝えるAさんは、会議が終わった後、Bさんを個別に呼び止めます。

【アサーションの伝え方の例】

「Bさん、少し時間いいかな。今日の会議もそうだったんだけど、Bさんが会議の開始時刻を過ぎてから入室することが続いているよね(事実の共有) 。

私は、会議は時間通りに全員でスタートして、スムーズに議論を始めたいと思っているんだ。だから、途中で人が入ってくると、議論の流れが止まってしまって、私は少し残念に感じている(“べき”の押し付けではない、私の気持ち・影響)。

もし、やむを得ない事情で遅れそうな時は、始まる前にチャットで一本連絡をもらえるかな? あるいは、もし何か時間管理で困っていることがあるなら、私も相談に乗れるかもしれないけど、どうだろう?」(具体的な提案・依頼、相手の事情にも配慮)

ただし、アサーティブな自己表現をしたからといって、必ずしも自分の意見が通るようになるとは限りません(自分の意見を押し通せるコミュニケーション方法ではないです)。

お互いの事情や考え方の違いによって葛藤が起こる可能性もあるからです。

大切なのは、どちらかが安易に妥協するのではなく、お互いの歩み寄りや納得に近づこうとするプロセスや関係性そのものだよ

アサーションは、あなたの『怒り』の奥にある”一次感情”や”大切にしている価値観(コアビリーフ)”を、相手も自分も尊重しながら伝えるために重要です。

※アサーションは万能ではありません。世の中には、どれだけ丁寧に伝えても理解しようとしない相手や、そもそも話を聞くべきではない相手も存在します(ハラスメントやDVなど)。

いかがでしたか?私たちの誰もが持つ自然な感情である『怒り』のメカニズムと、その対処法について解説しました。

アンガーマネジメントは、『怒り』の感情を否定するものではなく、自分の大事な価値観や考え方を改めて認識し、傷つけられた/困っている気持ちなど、自己理解にも通じるアプローチです。

そして、アンガーマネジメントは、すべての怒りを上手に伝えましょうという技術ではありません。

- 「この怒りは、伝える価値があるか?」

- 「それとも、今は離れるべきか?」

- 「自分の受け止め方を変えるべきか?」

この選択肢を冷静に持って、あなたを守れるようになること(コントロール)が重要なのです。

アサーティブに伝えても状況が変わらない時、それは「あなたの伝え方が悪かった」のではなく、「伝える」以外の選択肢(たとえば「距離を置く」「環境を変える」)を選んだほういいというサインなのかもしれません。

自分の本当の気持ちを認識したうえで、それをどう消化するか?相手に伝えるか?伝えないか?

この記事を読んだことで、『怒り』の感情に振り回されずに、うまくコントロールでき、建設的に自分や相手を大切にするヒントになれていれば幸いです。

- 『怒り』は他の感情と同じように大切なものです。怒りは「こうあるべき」というあなたの価値観や、「分かってほしい」「悲しい」といった一次感情が隠れているサインです。

- 『怒り』は二次感情です。カッとなった時は、その奥にある「不安」「悲しみ」「期待」などの本当の気持ち(一次感情)を探ることで、適切な対処の仕方が見えてきます。

- そして、あなたが大切にしている「~べき」や価値観が怒りの火種になることもあります。”こうあるべき”といった理想と現実のギャップが怒りを生みます。その「~べき」は、その場面で本当に守らなければならないものか、改めて見つめ直すことが怒りのコントロールのヒントになります。

- この記事で紹介したテクニックは、自転車の乗り方を本で読んだのと同じです。知識として「知っている」ことと、実際に「できる」ことの間には、大きな差があります。

大切なのは、今日から意識して練習してみることです。 まずは、次にカッとなった時に「あ、今、私怒ってるな。二次感情だな」と気づくことです。それだけでも、アンガーマネジメントの具体的な一歩を踏めています。 気持ちのクールダウンに失敗しても、アサーションがうまく言えなくても、自分を責めないでください。その「練習しよう」とした意識こそが、あなたの変化の始まりです。 - しかし、なかなか自分の怒りのクセや一次感情を見つけられない。そもそも怒りと距離を取れないということもあると思います。そういった時はいつでもお気軽に私たち専門家にご相談ください。あなたの『怒り』や気持ちに合った形で少しずつ『怒り』のコントロールについて、サポートさせていただきます。そして、最初はサポートありで解決していたものも、スキルとして身についていくと、ご自身一人でアンガーマネジメントができるようになるでしょう。