- 「最近ストレスが溜まっている気がするな…」

- 「ストレス発散で飲み食いが増えて、良くないな…」

- 「友達と会って喋ったらスッキリ!こういう時間って大事だな」

ストレスは、仕事、人間関係、家庭、健康などさまざまな場面に潜んでいて、私たちの生活とは切り離せない存在です。

なぜなら、現状から変化することは何でも”ストレス”になりえるからです。

プラスとされる結婚や昇格も”現状から変化”という点では重大なストレスイベントとして扱われます。

でもこれって新生活のスタートでもあり、”スパイス”として私たちに生きがいや成長を感じさせてくれますよね。

捉えようによっては、ストレスは悪い刺激にも良い刺激にもなる!

上手く付き合えば、心の成長や生きていく力にも繋がるよ!

”変化”がめまぐるしい現代では、精神的健康はますます重要になってきています。

今回の記事では3回にわたって、ストレスを自分自身でコントロールし、上手く付き合っていくストレスマネジメントの紹介をしていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたのストレスとの付き合い方のヒントが見つかることを願っています。

これらの記事では、以下について解説します。

- ストレスマネジメントを理解し、ストレスとの付き合い方を学びます。

- コーピング(ストレス対処)を理解することで、ストレス対処の引き出しを増やすヒントが得られます。

ストレスを細かく整理して、うまくコントロールしよう

私たちは、日常的にストレスという言葉を

①原因としての“ストレス”

②結果としての“ストレス”

という風に、区別せずに使っていることが多いです。

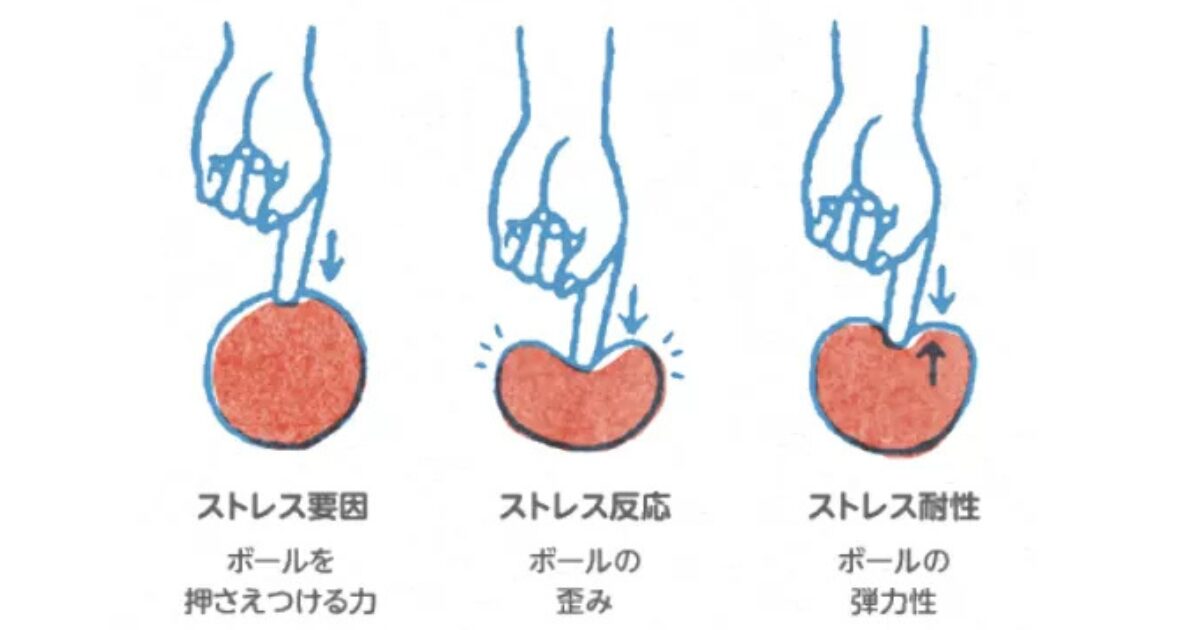

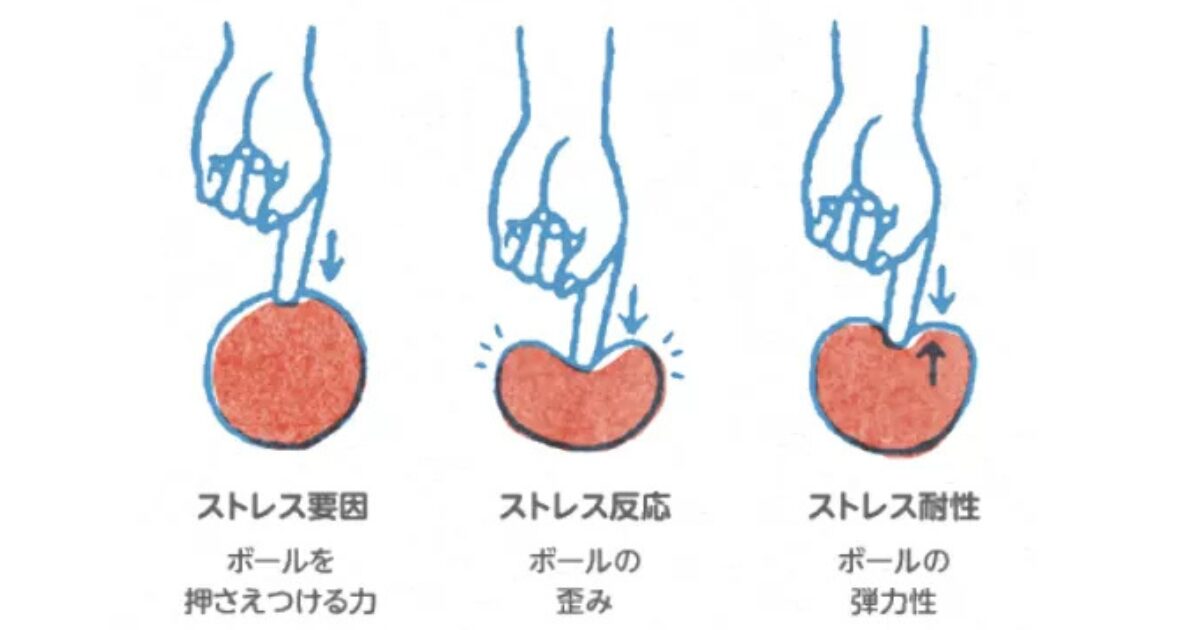

この3つの関係を分かりやすくするために、心をゴムボールにたとえて説明します。

ストレッサーはボールを押さえつける力、ストレス反応はボールの歪み、ストレス耐性はボールの弾力性です。

(引用)厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳「 15分でわかるセルフケア」

ボールを指で押さえつけると、弾力性によってゴムボールは元の状態に戻ろうとします。

しかし、強い力で押し続けると、ボールは空気が抜けていき、歪んでしまいます。

この時の歪みを生じさせる指の力が「ストレッサー」であり、歪んだ状態が「ストレス反応」、元に戻ろうとする力が「ストレス耐性」となります。

「ストレッサー」と「ストレス反応」はさらに以下に分類されます。

| きっかけとなる出来事=ストレッサー |

| 物理化学的ストレッサー | 気候、自然災害、寒暖差、騒音、照度、タバコの煙、悪臭、危険な化学物質など |

| 生物学的ストレッサー | 病気、怪我、感染症、ウイルス、細菌など |

| 心理社会的ストレッサー | 人間関係や仕事上の問題、家庭の問題、経済状況など |

| ストレッサーによって生じる心身の変化=ストレス反応 |

| 身体的反応 | 頭痛・腹痛・肩こり、眩暈、動悸、疲れやすさ、血圧上昇、便秘・下痢、食欲不振・過食、睡眠障害など |

| 行動的反応 | タバコ・飲酒の増加、人付き合いを避ける、刺激を求める、買い物依存、当たり散らすなど |

| 心理的反応 | 不安、憂うつ、イライラ、やる気・集中力の低下など |

R.S.ラザルスとS.フォルクマンのストレス理論

ストレス理論は複数ありますが、今回紹介するのはR.S.ラザルスとS.フォルクマンのストレス理論です。

「人間と環境との関係」によって、さまざまな変数からなるプロセスとしてストレス全体を捉えています。

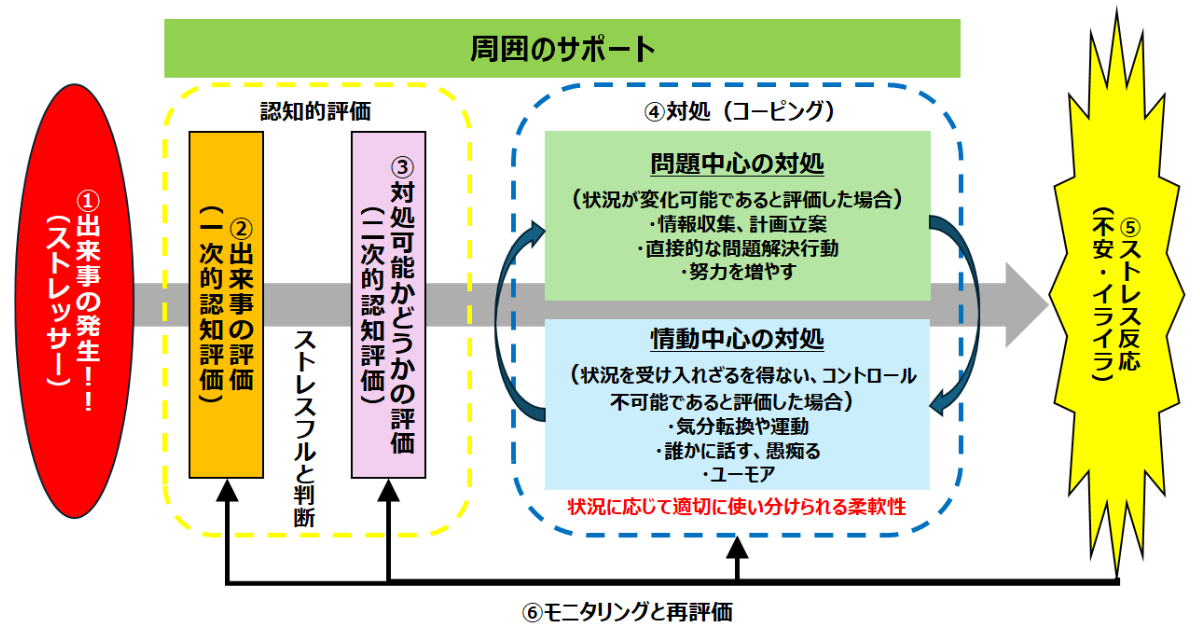

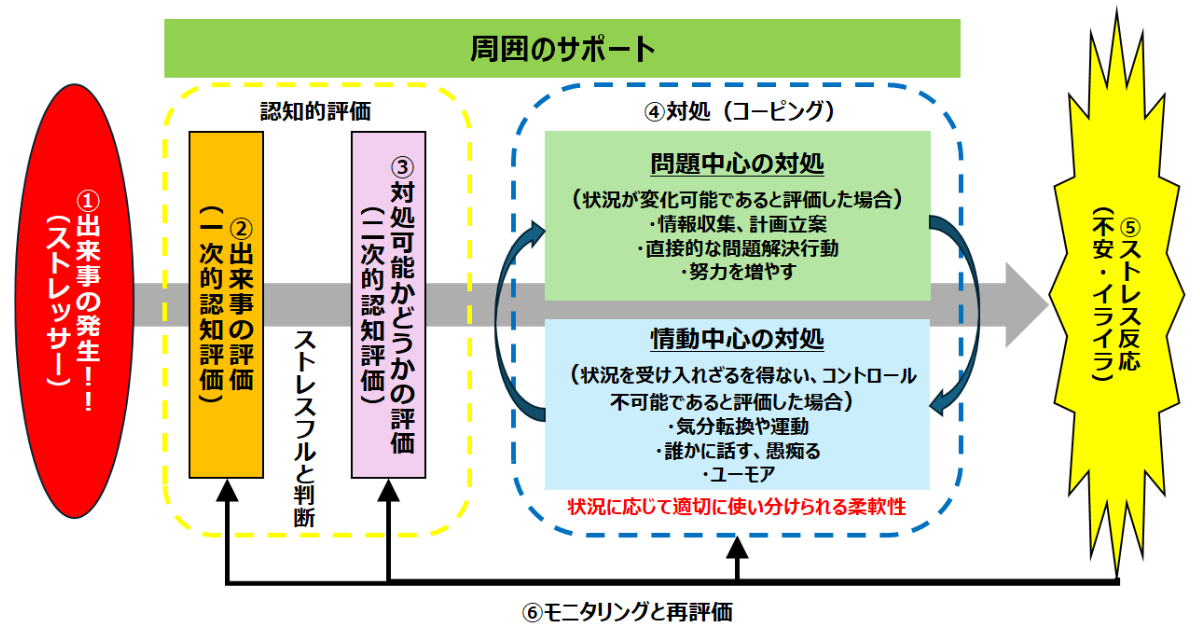

ラザルスらのストレス理論の全体像は、

- ストレッサーの発生。

- ストレッサーがあなたにとってどういう意味を持つかを評価(一次的認知評価)。

- 状況がストレスフルであると評価した場合は、「自分にそれを対処できるだろうか?」という判断(二次的認知評価)。

- 認知的評価に基づいて、対処(コーピング)を選択。

- その対処を実行した結果、あなたの心身の反応はどう変化したか?

- ストレス反応を受けて、状況の変化やコーピングが有効だったかをセルフ・モニタリングし、認知的評価や対処を再評価。

という流れになります。

R.S.ラザルスとS.フォルクマンのストレス理論を一部改編

以下、記事をまたいでそれぞれの過程を詳細に見ていきます。

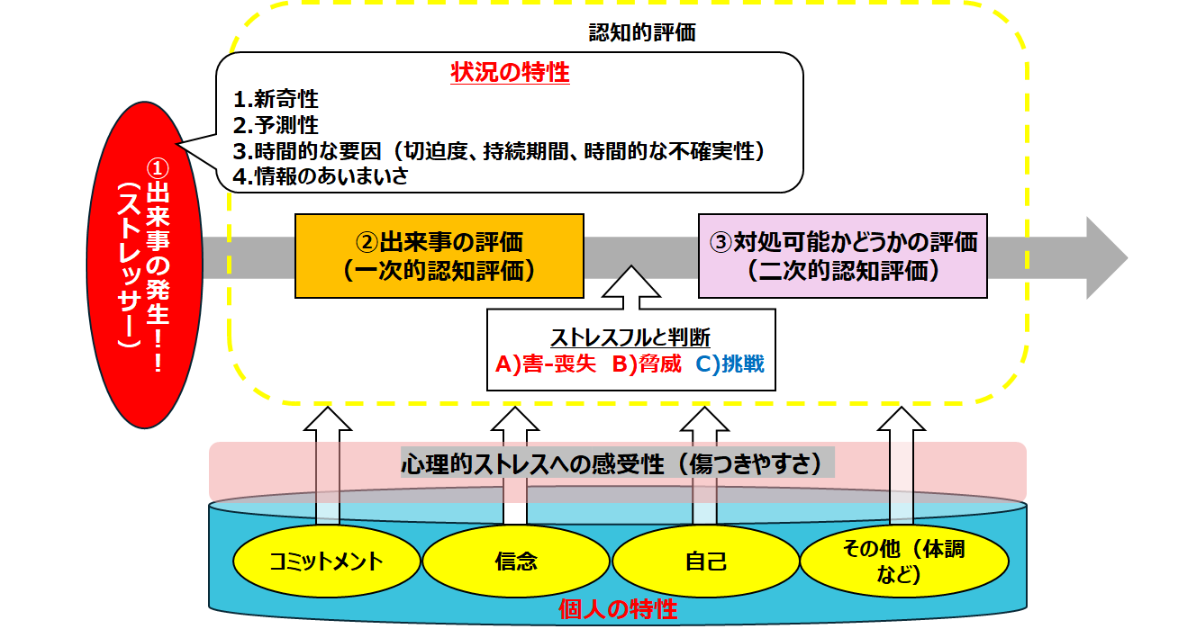

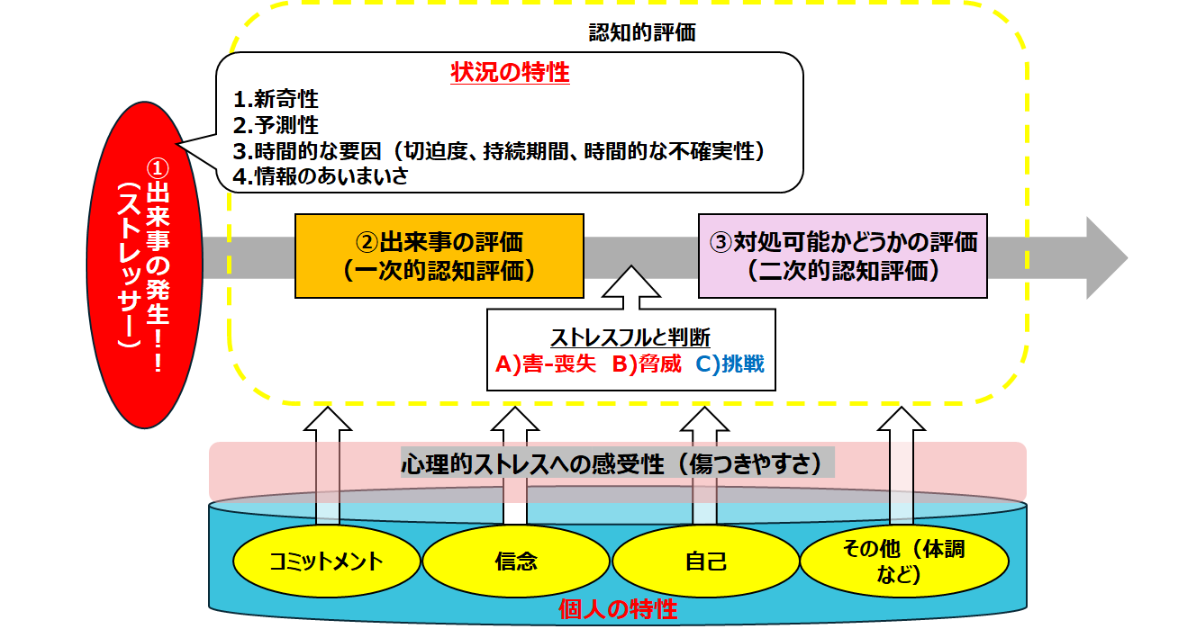

なぜ同じ出来事でもストレスに感じる人と感じない人がいるのか?(ストレッサー~認知的評価まで)

①出来事が発生(ストレッサー)した後のストレス反応の強さは、認知的評価が関係してきます(②出来事の評価(一次的認知評価)→③対処可能かどうかの評価(二次的認知評価))。

ストレッサーをストレスフルと判断した場合は、その出来事を以下のように分類できます。

| 害-喪失 | すでに受けてしまった自己評価や社会的評価に対する損害。コミットメントの喪失。 |

| 脅威 | まだ発生していないが、今後予想される害・喪失。将来に対する否定的な意味合いを含む。事前の準備や対処が可能。 |

| 挑戦 | 対処を要する点では上記2つと共通するが、自分にとっての利益や成長の可能性を含む。 |

これらは同時にも起こり得ます(昇進が”プレッシャー”と”成長”の両方をもたらすなど)。

しかし、ストレスフルな状況下では、私たちは『脅威』として単一的に評価しがちです。

「出来事」そのものに良い・悪いはない

ここまで、ストレスが発生するメカニズムについて解説しました。

同じ「異動」という辞令が出ても、

ある人は「終わった…(脅威)」と絶望し、

ある人は「チャンスだ!(挑戦)」とワクワクする。

この違いを生んでいるのが、あなたの脳が一瞬で行っている「認知的評価」です。

では、なぜあなたの脳は、出来事を「脅威」だと判断してしまうのでしょうか?

そこには、あなたが大切にしてきた「思い込み」や「性格の特性」が関係してきます。

次回は、あなたのストレスの感じ方を決めている「認知的評価(レンズ)」について解説します。

影山隆之.「勤労者のためのコーピング特性簡易尺度(BSCP)の開発:信頼性・妥当性についての基礎的検討」.『産業衛生学雑誌』,2004,46,p103-114.